豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢激越的唱腔、生动传神的表演,在戏曲舞台上独树一帜,而杨帅学作为当代豫剧领域的代表性人物之一,其艺术生涯中的每一个瞬间都通过图片被永久定格,成为观众了解豫剧艺术、感受舞台魅力的生动窗口,这些图片不仅记录了杨帅学的成长轨迹,更折射出豫剧在时代变迁中的传承与创新。

杨帅学的艺术之路始于对戏曲的痴迷与执着,从孩提时代接触豫剧,到后来考入专业戏曲院校系统学习,再到登上舞台成为挑梁演员,他的每一步都在图片中留下了清晰的印记,早年的学戏照里,他身着练功服,在练功房里压腿、踢腿、翻跟头,额头的汗珠与专注的眼神,展现了戏曲演员“冬练三九,夏练三伏”的艰辛;青年时期的演出照中,他初登舞台,扮相清俊,唱腔虽显青涩却充满朝气,无论是《花木兰》中的木易将军,还是《穆桂英挂帅》中的杨宗保,都能看出他对角色的用心揣摩,这些图片不仅是个人成长的记录,更是豫剧人才培养体系的缩影——从基本功的千锤百炼到舞台实践的反复打磨,每一步都凝聚着传统艺术的厚重底蕴。

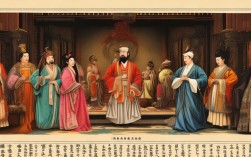

在杨帅学的图片档案中,经典剧目的剧照占据着重要地位,豫剧经典剧目众多,而他凭借扎实的功底和富有感染力的表演,成功塑造了多个深入人心的角色,以《五世请缨》中的佘太君为例,图片中的他身着铠甲,头戴帅盔,手持令旗,眼神中既有老当益壮的豪迈,又有为国分忧的坚毅,舞台灯光下,水袖翻飞间尽显大将风范,唱腔激昂处字字铿锵,将佘太君“我不挂谁挂,我不帅谁帅”的家国情怀演绎得淋漓尽致,再如《秦香莲》中的包拯,图片中他黑面浓髯,额悬月牙,蹙眉凝视,一声“包龙图打坐在开封府”的唱段,通过图片定格的瞬间,让观众直观感受到铁面无私的“包青天”形象,这些剧照不仅是对剧情的再现,更是豫剧“唱念做打”艺术特色的集中展示——通过扮相的精准、身段的舒展、表情的细腻,将戏曲的虚拟性与程式性转化为可视的艺术形象,让观众在静态图片中也能感受到动态的舞台张力。

杨帅学的舞台图片还展现了豫剧艺术的多样性,除了传统老戏,他积极参与新编历史剧和现代戏的创作,为豫剧注入时代活力,在新编历史剧《程婴救孤》中,图片的他身着素衣,面容憔悴,怀抱婴儿,眼神中交织着痛苦与决绝,将程婴“舍生取义”的悲壮刻画得入木三分;在现代戏《焦裕禄》中,他褪去戏曲行头,贴近生活原型,图片中的他头戴草帽,身着粗布衣,在风沙中弯腰查看庄稼,质朴的表演让戏曲艺术与现实生活紧密相连,这些不同类型的剧目图片,打破了观众对豫剧“只唱老戏”的刻板印象,展现了豫剧艺术在内容与形式上的创新探索,也体现了杨帅学作为戏曲工作者的责任与担当——既坚守传统,又勇于突破,让古老豫剧在新时代焕发新生。

除了舞台形象,杨帅学的生活照也为观众呈现了戏曲演员的多面性,后台化妆照中,他静静地坐在镜前,化妆师为其勾脸谱、贴鬓角,从素颜到浓墨重彩的转变,不仅是角色的“诞生”,更是对传统文化的敬畏;与观众互动的照片里,他走下舞台,亲切签名、合影,脸上带着谦和的笑容,拉近了与观众的距离;参与公益活动的图片中,他为基层群众演出,教孩子们唱豫剧,眼神中充满对传承戏曲的热爱,这些生活化的图片,让一个立体、真实的杨帅学跃然纸上——他不仅是舞台上的艺术家,更是传统文化的传播者、生活的热爱者,用行动诠释着戏曲人的初心与使命。

杨帅学的图片之所以具有感染力,还在于其背后蕴含的文化精神,每一张图片都是豫剧艺术发展的见证:从传统剧目的守正,到新编剧目的创新;从舞台布景的简约,到现代技术的融入;从演员的“一招一式”,到观众的“一票难求”,这些图片共同勾勒出豫剧在当代的传承图景,对于年轻一代而言,这些图片是了解豫剧的“入门钥匙”;对于戏曲研究者来说,是分析表演艺术的“鲜活资料”;对于普通观众来说,是感受传统文化魅力的“视觉盛宴”,通过图片,豫剧不再局限于剧场舞台,而是以更灵活的方式走进大众视野,让更多人感受到中原文化的深厚底蕴。

以下为杨帅学经典剧目与代表性图片对照表,展现其艺术成就:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 图片特点 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 《五世请缨》 | 佘太君 | 铠甲加身,眼神坚毅,水袖翻飞 | 展现豫剧“老旦行当”的唱腔与身段 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 女扮男装英姿飒爽,唱腔高亢激越 | 体现巾帼英雄形象与豫剧文武兼备特色 |

| 《程婴救孤》 | 程婴 | 素衣抱婴,表情悲戚,动作细腻 | 呈现新编历史剧的现实主义风格 |

| 《焦裕禄》 | 焦裕禄 | 生活化扮相,贴近原型,质朴表演 | 推动豫剧现代戏的创新与发展 |

相关问答FAQs

问:杨帅学的舞台图片中,哪些细节最能体现豫剧的表演特色?

答:杨帅学的舞台图片中,多个细节凸显了豫剧的表演特色,其一,“眼神戏”,如在《五世请缨》中,眼神从忧虑到坚定的转变,通过眼部肌肉的细微控制,传递出角色的内心世界,体现了豫剧“以形传神”的表演理念;其二,“手眼身法步”的协调,如《花木兰》中“趟马”动作的图片,手持马鞭,脚步稳健,眼神随动作流转,将虚拟的骑马场景具象化,展现了豫程式性表演的魅力;其三,“唱腔与身段的结合”,如《穆桂英挂帅》中的“捧印”剧照,唱腔激昂时身段挺拔,水袖配合唱腔节奏翻飞,实现了“声情并茂”的艺术效果,这些细节共同构成了豫剧表演的独特韵味。

问:通过杨帅学不同时期的图片,能看出其艺术风格的哪些演变?

答:从杨帅学不同时期的图片可以看出其艺术风格的清晰演变,早期学戏照和演出照中,表演风格偏向“模仿与继承”,注重基本功的扎实,扮相和动作遵循传统规范,虽略显青涩但充满活力;中期成熟期图片,如经典剧目的剧照,风格转向“内敛与传神”,更注重角色内心情感的挖掘,唱腔与表演的融合度更高,展现出对传统的深刻理解;近期新编剧目和现代戏图片,风格体现“创新与突破”,尝试融入现代审美,如生活化表演、写实化布景,在保留豫剧韵味的同时,增强了艺术的时代感和感染力,这一演变过程,既是个人的艺术成长,也是豫剧在当代传承创新的缩影。