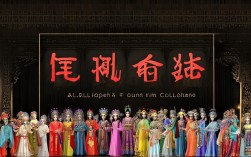

“张郎与丁香”是中国传统戏曲中广泛流传的经典剧目,尤其在北方地区的评剧、梆子戏、京剧等剧种中,均有不同版本的演绎,这个故事以才子佳人的离合为核心,融入了古代伦理观念、家庭矛盾与人性考验,通过生动的情节塑造和细腻的情感表达,成为民间教化与艺术欣赏相结合的典范,其故事雏形可追溯至元明时期的话本小说,后在戏曲舞台上不断丰富完善,至今仍为观众所熟知。

人物形象与性格塑造

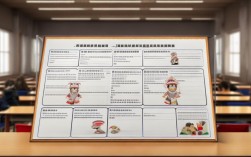

“张郎与丁香”的故事围绕男女主角张郎与丁香展开,二人的性格特征与命运走向构成了故事的主要矛盾,同时通过配角(如丁香的父母、媒人、张郎的朋友等)进一步推动情节发展,凸显主题,以下通过表格对比主要角色的性格特点及其在故事中的作用:

| 角色 | 性格特点 | 关键行为 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 张郎 | 前期:轻浮浮躁、意志不坚;后期:悔悟醒悟、重情重义 | 初与丁香恩爱,听信谗言休妻,后落魄得丁香相助,夫妻和好 | 古代士子的道德困境与成长可能,警示世人“贫贱之交不可忘,糟糠之妻不下堂” |

| 丁香 | 温婉贤淑、坚韧刚烈、外柔内刚 | 持家有道、孝敬公婆,被休后不抱怨,暗中帮助落魄张郎 | 传统女性美德的化身,体现“贤德”与“大义”的价值观 |

| 王媒婆 | 势利刻薄、搬弄是非 | 挑唆张郎嫌弃丁香,为其牵线富家女 | 世俗功利观念的代表,反映社会不良风气对家庭的侵蚀 |

| 丁香父 | 深明大义、重情重义 | 女儿被休后仍暗中关心,最终促成夫妻团圆 | 父辈的包容与智慧,强化“家庭和睦”的伦理诉求 |

故事情节与矛盾冲突

“张郎与丁香”的故事通常分为“结缘—生隙—休妻—磨难—团圆”五个阶段,情节跌宕起伏,矛盾层层递进,既展现了爱情的美好,也揭示了人性的复杂。

第一阶段:结缘与恩爱

张郎本名张廷秀,家境贫寒,与丁香自幼订婚,丁香出身富庶之家,却不嫌贫爱富,与张郎成婚后,夫妻二人相敬如宾,丁香勤俭持家,孝敬公婆,张家虽清贫却和睦;张郎起初也安于现状,与丁香举案齐眉,邻里称羡,这一段通过“纺线劝学”“对诗传情”等经典桥段,塑造了才子佳人的理想化形象,为后续矛盾埋下伏笔——张郎的才华与尚未稳固的意志,成为他后来动摇的内在原因。

第二阶段:谗言生隙与家庭矛盾

张郎在友人的怂恿下赴京赶考,途中结识富家女金莺,或因王媒婆挑拨,误以为丁香“不守妇道”(如丁香为照顾公婆未及时回信,被曲解为“变心”),加之金家财势诱惑,张郎渐生休妻之意,丁香得知后,苦劝无果,以“三杯酒”“五更哭”等传统戏曲程式表达忠贞,却仍未能挽回张郎的心,这一阶段通过“休书”情节将矛盾推向高潮,展现了古代女性在婚姻中的被动地位,以及“七出”制度对女性的压迫。

第三阶段:丁香受难与张郎落魄

被休回娘家的丁香,虽遭家人白眼,却仍恪守妇道,暗中接济张家公婆,而张郎再婚后,发现金莺骄纵奢侈,与自己志趣不合,加之科举落第、家道中落,最终沦为乞丐,某日,张郎乞讨至丁香家门前,丁香不计前嫌,以“赠衣”“试心”等方式考验张郎是否真心悔过,最终夫妻相认,这一段通过“贫富对比”强化道德训诫:富贵不能淫,贫贱不能移,唯有真情与德行才是立身之本。

第四阶段:团圆与教化

丁香之父得知真相后,出面调解,张郎痛改前非,与丁香重归于好,金莺也回归自家,全剧以“大团圆”结局收尾,既符合民间“善有善报”的审美期待,也通过张郎的悔悟、丁香的宽容,传递了“家和万事兴”“忠贞是本分”的伦理观念。

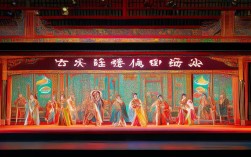

艺术特色与舞台呈现

作为传统戏曲,“张郎与丁香”在艺术表现上充分体现了程式化与写意性的结合,通过唱腔、表演、道具等元素的融合,将故事的情感张力最大化。

唱腔设计:不同剧种根据人物情绪设计了丰富的唱段,如丁香的“苦情戏”多采用低回婉转的慢板,如评剧《丁香》中“丁香女泪涟涟”唱段,通过“哭腔”表现其被休后的悲愤与隐忍;张郎悔悟时的唱腔则转为激昂的快板,如京剧“休妻后我悔恨万千”,通过节奏变化展现内心的挣扎与醒悟。

表演程式:戏曲特有的“虚拟化表演”在本剧中运用娴熟,纺线”场景中,演员通过摇纺车、理棉线的动作,无需真实道具即可展现丁勤劳持家;“乞讨”桥段中,张郎的“甩袖”“蹉步”等身段,生动刻画出落魄文人的窘迫与羞愧。

道具与象征:休书、家书、破碗、寒衣等道具成为情节的象征符号,休书代表封建礼教对女性的压迫,寒衣则象征丁香的善良与坚守;而剧中常见的“门帘”“屏风”等布景,通过“一桌二椅”的简约布置,凸显戏曲“以虚代实”的美学特征。

文化内涵与当代价值

“张郎与丁香”之所以能跨越时空流传至今,不仅因其曲折动人的故事,更在于其承载的传统文化精神与普世价值。

它体现了古代社会对“家庭伦理”的重视,故事通过张郎的“负心”与“悔悟”,批判了喜新厌旧、见利忘义的不道德行为,强调“夫妻一体”“患难与共”的家庭观念,这与当代“婚姻忠诚”“家庭责任”的价值观高度契合。

丁香的形象打破了传统戏曲中“弱女子”的刻板印象,她既有“三从四德”的温顺,也有“外柔内刚”的坚韧,被休后,她不选择自尽或沉沦,而是以智慧和包容感化张郎,展现了古代女性在困境中的自我觉醒与人格力量,为当代女性提供了“独立自强”的参照。

故事蕴含的“因果报应”教化思想,虽带有封建迷信色彩,但其内核“善有善报,恶有恶报”的朴素正义观,仍符合大众对公平正义的追求,具有积极的社会引导意义。

相关问答FAQs

Q1:“张郎与丁香”在不同剧种中情节有何差异?

A1:不同剧种因地域文化和表演风格不同,在情节侧重上略有差异,评剧版本更注重“苦情”渲染,增加了丁香被休后独自抚养孩子、公婆病重等情节,强化其“贤德”;京剧版本则简化了家庭支线,突出张郎的内心矛盾与道德挣扎,唱腔设计更强调“文戏武唱”的张力;川剧版本融入了更多喜剧元素,如王媒婆的滑稽表演,使故事在批判之余更具生活气息,但核心情节“休妻—悔悟—团圆”在各版本中保持一致,体现了故事主题的稳定性。

Q2:为什么“张郎与丁香”的故事能长期在民间流传?

A2:其流传原因主要有三:一是故事贴近生活矛盾,以“婚姻选择”“贫富考验”等普世话题引发观众共鸣;二是人物形象鲜明,丁香的“贤”与张郎的“悔”具有道德警示作用,符合传统社会的教化需求;三是戏曲艺术的生动呈现,通过唱、念、做、打的结合,将抽象的伦理观念转化为可视可感的舞台形象,兼具艺术性与观赏性,这些因素共同作用,使故事成为跨越时代的文化载体。