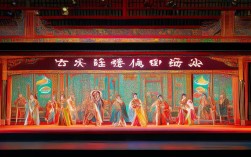

大花脸是中国戏曲行当“净”的俗称,因面部化妆采用色彩浓重、图案复杂的脸谱而得名,是戏曲舞台上的重要角色类型,尤其在京剧、豫剧、川剧、秦腔等大剧种中占据核心地位,其艺术特征鲜明,既承载着传统文化中对人物性格的符号化表达,又通过夸张的表演塑造出一个个深入人心的舞台形象。

大花脸的历史可追溯至元杂剧和南戏时期,早期“净”角以“参军戏”中的滑稽角色为基础,逐渐发展为性格刚烈、气质粗犷的人物类型,明清时期,随着昆曲、京剧等剧种的成熟,大花脸的分工日益细化,形成“唱功花脸”“做功花脸”“武花脸”三大分支,表演体系日趋完善,例如京剧形成初期,净角演员穆凤山、金秀山等人的创新,奠定了铜锤花脸(唱功)、架子花脸(做功)的基本范式。

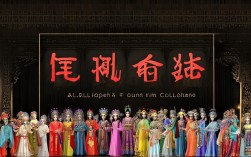

脸谱是大花脸最直观的艺术符号,通过色彩与图案的象征意义,直观传递人物性格与命运,色彩方面,红色代表忠勇正义(如关羽的“红脸”),黑色象征刚直不阿(如包拯的“黑脸”),白色暗示奸诈阴险(如曹操的“白脸”),蓝色或绿色多表现草莽英雄或绿林好汉(如窦尔敦的“蓝脸”),金色则用于神佛或精怪(如《闹天宫》中的托塔天王),图案设计同样讲究,包拯额头“月牙”象征日断阳、夜断阴的智慧,项羽眼下的“哭丧纹”暗喻其悲剧命运,曹操的“奸相纹”则凸显其多疑性格,脸谱绘制流派众多,如京剧的“郝派”(郝寿臣)、“侯派”(侯喜瑞)各具特色,有的线条粗犷豪放,有的细腻繁复,形成“一笔画”与“多笔画”的不同风格。

大花脸的表演艺术融合唱、念、做、打,不同分支各有侧重,唱功花脸(铜锤花脸)以唱腔为核心,要求嗓音洪亮浑厚,气息绵长,如京剧《铡美案》中包拯的“包龙图打坐在开封府”,唱腔苍劲有力,展现人物的威严与正气;做功花脸(架子花脸)侧重念白与身段,念白需字字铿锵,如《捉放曹》中曹操的“宁教我负天下人,休教天下人负我”,通过夸张的语气和眼神塑造奸雄形象;武花脸则突出武打功夫,如《艳阳楼》中的高登,通过翻跌、摔打等动作展现其暴躁霸道的性格,大花脸的道具也极具特色,如包拯的铜锤、张飞的丈八蛇矛、典韦的双戟,既强化人物身份,又增强舞台视觉冲击力。

在不同剧种中,大花脸呈现出多样化的地域特色,豫剧的大花脸唱腔高亢激越,如《包青天》中的包拯,唱腔融入河南梆子的“炸音”,更具乡土气息;川剧大花脸与“变脸”技艺结合,如《情探》中的贾似道,通过脸谱变换展现人物心理变化;秦腔大花脸则保留了古傩戏的粗犷风格,动作幅度大,如《三滴血》中的晋信书,表演夸张而富有生活气息,这些差异共同构成了大花脸艺术的丰富内涵。

随着时代发展,大花脸艺术在传承中不断创新,现代戏如《智取威虎山》中的座山雕,在传统脸谱基础上融入写实元素,更贴近人物性格;影视戏曲作品中,大花脸通过镜头语言放大面部细节,让传统艺术焕发新生,戏曲进校园、非遗传承人培养等举措,也让更多年轻人了解并喜爱大花脸的独特魅力。

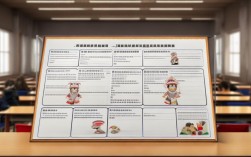

| 类型 | 代表角色 | 代表剧目 | 剧种 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 唱功花脸 | 包拯 | 《铡美案》 | 京剧 | 唱腔苍劲,气势恢宏 |

| 做功花脸 | 曹操 | 《捉放曹》 | 京剧 | 念白铿锵,身段细腻 |

| 武花脸 | 典韦 | 《战宛城》 | 京剧 | 武打火爆,动作刚猛 |

| 文净 | 严嵩 | 《严嵩修堤》 | 豫剧 | 表演夸张,唱腔高亢 |

| 神怪净 | 托塔天王 | 《闹天宫》 | 川剧 | 脸谱奇幻,结合变脸技巧 |

相关问答FAQs

Q1:大花脸脸谱的颜色是否固定不变?

A1:基本色彩具有相对固定的象征意义,但并非绝对不变,红色通常代表忠勇,但在某些地方戏中,红脸也可能用于表现人物性格暴躁(如《庆顶珠》的倪荣);关羽的脸谱在不同剧种中虽有细微差异(如京剧强调“凤眼蚕眉”,粤剧则突出“卧蚕眉”),但红色基调始终不变,同一角色在不同剧目中,脸谱细节可能根据剧情调整,如老年关羽会增加皱纹纹样,以示沧桑。

Q2:大花脸演员需要具备哪些基本功?

A2:大花脸演员需掌握“唱、念、做、打”四项基本功,且要求更为严格,唱功需具备“脑后音”“炸音”等特殊嗓音技巧,能驾驭高亢唱腔;念白需字正腔圆,通过气声、炸音表现人物情绪;身段要求腰腿功扎实,趟马、亮相等动作幅度大且富有张力;武打需精通把子功(如刀枪棍棒)和毯子功(如翻跌摔打),还需理解脸谱文化,能通过面部表情与脸谱图案结合,精准塑造人物性格。