京剧《桃花扇》作为中国戏曲史上的璀璨明珠,被誉为“南洪北孔”之一(孔尚任的《桃花扇》与洪昇的《长生殿》),自问世以来便以其深邃的思想内涵、精湛的艺术表达和浓郁的家国情怀,成为京剧舞台上经久不衰的经典剧目,该剧改编自清初文学家孔尚任的同名传奇,以明末清初的历史巨变为背景,通过复社文人侯方域与秦淮名妓李香君的爱情悲剧,折射出南明弘光王朝兴亡的历史必然,既有“借离合之情,写兴亡之感”的宏大叙事,也有“桃花扇底送南朝”的深沉慨叹,将个人命运与时代洪流熔铸为一曲荡气回肠的悲歌。

《桃花扇》的经典,首先源于其对历史真实与艺术真实的高度融合,全剧以侯方域与李香君的爱情线索贯穿始终,从“却奁”一节中李香君怒斥阮大铖、退还妆奁,展现其刚烈忠贞的政治立场;到“骂筵”一节里她面对权贵威逼不屈不挠,痛斥马士英、阮大铖祸国殃民;再到“栖真”“入道”等折中,她在国破家亡后毅然割舍情缘、遁入空门,每一个情节都既是人物性格的集中爆发,也是南明王朝腐朽衰亡的生动注脚,剧中塑造的众多人物形象鲜明立体:侯方域的文人气节与软弱矛盾,李香君的深明大义与刚烈决绝,史可法的忠肝义胆与无力回天,阮大铖的阴险狡诈与卑劣无耻,都成为戏曲人物画廊中的经典,让观众在爱憎分明中感受历史的厚重。

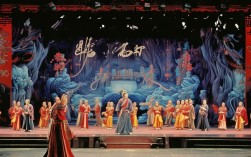

在艺术表现上,《桃花扇》充分展现了京剧作为综合性舞台艺术的独特魅力,唱腔设计上,既有西皮导板的激昂悲怆,如李香君“溅血点作桃花扇”时的苍凉咏叹;也有二黄慢板的婉转深沉,如侯方域“明末清初”时的历史感慨,表演程式中,“扇子功”的运用堪称一绝,李香君以桃花扇为武器、为信物,开合摇曳间尽显其心绪变化——初遇时的羞涩喜悦、拒奁时的坚定决绝、骂筵时的愤慨激昂、入道时的悲凉超脱,一把扇子成为人物情感与命运的象征,剧中的服饰、化妆、道具也极具历史质感,明代的官衣、褶子,秦淮河畔的灯船、酒旗,南明小朝廷的奢靡场景与战火纷飞的凄凉景象形成强烈对比,视觉冲击力极强,让观众仿佛置身于那个“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了”的动荡时代。

《桃花扇》之所以能跨越时空、历久弥新,更在于其对人性与时代的深刻叩问,当个人爱情在王朝更迭的战火中化为乌有,当“才子佳人”的传统叙事被“家国破碎”的现实改写,它不仅讲述了一个悲伤的爱情故事,更揭示了“兴亡皆是梦,盛衰总关情”的历史哲理,在侯方域与李香君“桃花扇底送南朝”的悲歌中,观众看到的不仅是一段逝去的历史,更是对忠诚与背叛、坚守与放弃、个人与家国等永恒命题的思考,这正是其作为经典戏曲作品的永恒价值所在。

《桃花扇》关键信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧种 | 京剧 |

| 原著 | 清代孔尚任传奇《桃花扇》 |

| 历史背景 | 明末清初,南明弘光王朝兴亡(1644-1645年) |

| 主要人物 | 侯方域(复社文人)、李香君(秦淮名妓)、史可法(南明督师)、阮大铖(奸臣) |

| 核心冲突 | 个人爱情与家国命运的冲突;南明小朝廷的腐朽与清军入关的历史洪流 |

| 经典唱段/情节 | 《却奁》《骂筵》《沉江》《入道》 |

| 艺术特色 | 历史真实与艺术真实结合;唱腔激越深沉;扇子功等程式化表演;象征手法运用 |

FAQs

Q1:《桃花扇》为何被称为“借离合之情,写兴亡之感”?

A1:这一评价出自孔尚任为《桃花扇》写的《凡例》,点明了该剧的核心创作手法,全剧以侯方域与李香君的爱情离合为主线(“离合之情”),通过他们的相识、相知、被迫分离、最终入道等情节,串联起南明弘光王朝从建立到覆灭的全过程(“兴亡之感”)。“却奁”一节看似写李香君拒绝阮大铖的拉拢,实则是南明内部清流与奸臣斗争的缩影;“沉江”一节史可法以身殉国,既是个人悲剧,也象征南明政权的彻底崩溃,个人命运始终与时代兴衰紧密相连,爱情故事成为历史变迁的载体,故有此说。

Q2:京剧《桃花扇》中“桃花扇”的象征意义是什么?

A2:“桃花扇”是全剧的核心意象,具有多重象征意义:它是侯、李爱情的信物,初遇时侯方域以诗扇相赠,李香君回赠定情,扇上桃花见证了两人的美好情谊;它是李香君忠贞品格的象征,在“血溅诗扇”情节中,她拒婚撞柱,鲜血溅上诗扇,杨龙友将血点染成桃花,扇子从此成为她不屈精神的写照;它是南明王朝兴亡的象征,随着侯、李爱情破灭、国破家亡,桃花扇最终被“入道”的两人撕毁,寓意着对腐朽王朝的彻底告别和对过往恩怨的了结,扇上桃花从“情”的寄托变为“史”的见证,承载了剧作对兴亡无常的深沉感慨。