京剧《铁冠图》是清代传统剧目的经典之作,以明末李自成起义、崇祯自缢、周遇吉殉国等历史事件为背景,通过忠义之士的悲剧命运,展现王朝更迭的苍凉与人性光辉,夜披”一折作为全剧的关键场次,聚焦周遇吉在宁武关破城前夜的心理挣扎与忠义抉择,以其凝练的情节、深刻的表演和独特的艺术手法,成为京剧舞台上久演不衰的经典片段。

“夜披”的故事发生于明崇祯十七年,李自成起义军势如破竹,逼近宁武关,守将周遇吉(字捷三)原为山西总兵,以骁勇善战著称,此时面对数倍于己的敌军,深知宁武关危在旦夕,折戏开篇时,已是深夜,周遇吉独坐中军帐外,城外隐约传来金戈铁马之声,远处火光时明时暗,映照着他紧锁的眉头与坚毅的面容,此时的他,一边是大明王朝的臣子,背负着“食君之禄,忠君之事”的使命;一边是家中老小,牵系着为人夫、为人父的责任,忠义与亲情、家国与个人的矛盾,在他心中激烈交锋。

情节的展开以“披挂”为核心动作,层层递进展现人物内心,周遇吉先是缓缓起身,从衣架上取过铠甲,双手轻抚甲片,指尖的颤抖中既有对戎马生涯的感慨,也有对即将到来的生死考验的预感,他细致地扣好每一处甲绊,系紧丝绦,每一个动作都庄重而缓慢,仿佛在完成一场神圣的仪式,家仆(或亲兵)匆匆入帐,报知家眷已收拾妥当,欲从密道逃难,却被周遇吉厉声喝止:“我周遇吉誓与宁武关共存亡,尔等若逃,便是辱没我周门忠义!”这一声断喝,既是决绝的宣告,也是对内心天平的最终倾斜——他选择了以死报国,而非保全家人。

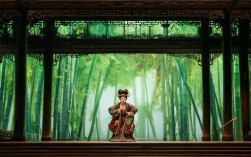

随后,周遇吉持枪登城,夜风猎猎,吹动他的披风与战袍,也吹散了他鬓边的白发,他遥望京城方向,眼中既有对崇祯的愧疚(此前曾因直言进谏遭贬,未能及时挽救危局),也有对社稷的忧思;再低头望向城下连绵的营火,又闪过对起义军“替天行道”的复杂认知,但最终都化为“守土有责”的坚定,一段【二黄导板】“听谯楼打罢了初更时候”如泣如诉地响起,唱腔低沉而悲壮,将人物内心的焦虑、悲愤与决绝融为一体,转【回龙】后“想起了当年事好不伤怀”,追忆自己从一介武夫受朝廷重用,到如今以身许国的历程,字字泣血,声声含泪,最后以【原板】“为国家拼生死何惧灾难”收尾,音调陡然高亢,尽显武将的豪迈与忠勇,为“夜披”的情节推向高潮。

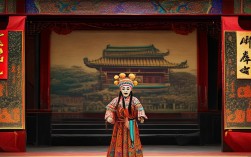

在表演艺术上,“夜披”一折充分体现了京剧“唱念做打”的程式化与写意性。唱腔上,以二黄声腔为主,通过导板、回龙、原板的转换,形成情绪的起伏跌宕,如“初更时候”的舒缓铺垫,到“好不伤怀”的哽咽沉郁,再到“何惧灾难”的激昂爆发,展现人物心理的层次变化。念白则多用韵白,字正腔圆,如“尔等若逃,便是辱没我周门忠义”一句,斩钉截铁,掷地有声,凸显人物的刚烈性格。做功是“夜披”的核心,周遇吉披挂铠甲时的动作设计极具讲究:取甲时的凝重、扣甲时的细致、束带时的紧绷,通过眼神、手势、身段的配合,将人物从犹豫到决绝的心理转变外化为可见的舞台形象,特别是“登城”时的“僵尸”身段(京剧传统武将亮相身段),身体微晃,目光如炬,配合披风的飘动,营造出“虽千万人吾往矣”的英雄气概。武打虽非重点,但持枪、刺杀等动作的虚实结合,既展现了周遇吉的武艺高强,也暗示了即将到来的血战,为后续情节埋下伏笔。

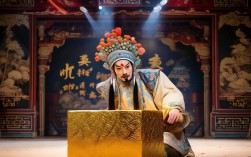

服装道具的运用同样服务于人物塑造与主题表达,周遇吉身着白靠(白色靠旗、白色铠甲),在京剧传统中,白色象征忠义、刚烈,也暗含悲剧意味——白甲如雪,映衬着人物的孤独与悲壮;头戴夫子盔,体现其儒将身份;手持大枪,枪缨在夜风中微微颤动,既是武器,也是其忠勇精神的延伸,背景则通过简单的桌椅、帐幔和灯光营造中军帐的氛围,城外的火光与月光通过光影对比,强化了“夜”的紧张感与“战”的压迫感,让观众在有限的舞台空间中感受到千军万马的气势。

从主题思想来看,“夜披”一折通过周遇吉的抉择,深刻诠释了“忠义”二字的内涵,在王朝倾覆、礼崩乐坏的时代,周遇吉的“忠”并非愚忠于某个君主,而是对“守土保民”责任的坚守;“义”则体现在对家国大义的超越个人亲情的选择,他的悲剧,既是个人命运的悲剧,也是旧时代忠臣良将无法摆脱的时代局限性的体现,但正是这种“知其不可为而为之”的精神,赋予了《铁冠图》超越历史的具体情节,成为中华民族精神文化的一部分。

《铁冠图·夜披》的艺术魅力,不仅在于其曲折的情节与精湛的表演,更在于它通过京剧这一传统艺术形式,将历史人物的内心世界与家国情怀进行了深刻的艺术化呈现,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到忠义精神的永恒价值。

《铁冠图·夜披》核心艺术元素解析

| 元素类别 | 艺术效果 | |

|---|---|---|

| 核心情节 | 周遇吉夜观局势、披挂铠甲、拒绝家眷逃亡、登城明志 | 通过“披挂”动作串联心理转变,展现忠义抉择,奠定悲壮基调 |

| 唱腔设计 | 【二黄导板】→【回龙】→【原板】,如“听谯楼打罢了初更时候” | 情绪从沉郁到激昂,层次递进,直抒胸臆,强化人物内心冲突与决绝 |

| 身段动作 | 披甲、束带、持枪亮相、登城“僵尸”身段 | 以程式化动作外化心理,细节中见性格(如扣甲时的颤抖体现挣扎) |

| 服装道具 | 白靠、夫子盔、大枪、中军帐布景、月光/火光光影 | 白靠象征忠义与悲情,道具与光影营造紧张氛围,强化视觉冲击与人物形象 |

| 主题思想 | 忠义抉择、家国情怀、时代悲剧 | 超越具体历史,诠释“守土有责”的精神内核,引发观众对忠义与责任的思考 |

相关问答FAQs

Q1:京剧《铁冠图·夜披》中周遇吉的“白靠”服饰有何象征意义?

A1:在京剧服饰体系中,白色多用于象征忠义、刚烈或悲情角色,周遇吉身着白靠,一方面体现其作为明朝忠臣的品格——如白雪般纯净,不与叛军妥协;另一方面暗示其最终战死的悲剧结局,“白甲染血”的视觉联想,强化了“以身殉国”的悲壮感,白色在夜间的舞台效果尤为醒目,与周围黑暗的背景形成对比,凸显人物在危局中的孤独与坚定,使“忠义”主题更具视觉冲击力。

Q2:“夜披”一折中,周遇吉的“登城”动作与唱腔如何配合表现人物心理?

A2:“登城”是“夜披”的关键转折点,周遇吉从帐内走向城楼,通过“圆场”“登高”等身段动作,配合唱腔的情绪变化,完成心理的外化,当唱到“为国家拼生死何惧灾难”时,他已登上城楼,身段由缓转急,眼神从凝重变为锐利,同时唱腔从【原板】的平稳转为高亢的“嘎调”,将人物内心的焦虑、挣扎彻底转化为视死如归的决绝,城外火光闪烁,城上月光清冷,通过人物与环境的互动,让观众直观感受到“独守孤城”的悲壮与“虽死犹生”的豪迈,唱腔与身段的完美配合,使人物形象立体而丰满。