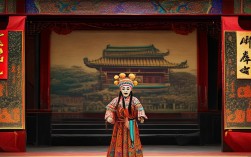

河南豫剧《血溅乌沙》是中原地区广为流传的经典剧目,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的乡土气息,成为豫剧艺术宝库中的璀璨明珠,作为豫剧“唐喜成流派”的代表作品之一,该剧以唐朝“甘露之变”为历史背景,通过忠臣良将遭奸臣陷害、最终沉冤得雪的故事,深刻揭示了封建官场的黑暗与正义力量不屈的抗争,展现了中原人民对忠奸分明、正义必胜的价值追求。

剧情核心:忠奸交锋的悲壮史诗

《血溅乌沙》的故事围绕唐朝宰相李德展开(部分版本为李德裕,艺术化处理后的角色),李德忠心辅佐朝廷,因反对宦官专权、主张整顿吏治,遭到大太监仇士良及其党羽的忌恨,仇士良勾结朝中奸臣,罗织罪名,诬陷李德通敌叛国,致使唐文宗昏聩听信,将李德全家问罪,李德的儿子李文昭(或李文俊,不同版本有异)为洗刷冤屈,冒死闯宫鸣冤,反被仇士良设计陷害,被打入死牢。

在狱中,李德面对奸臣的威逼利诱,坚贞不屈,以“头可断,血可流,忠义之名不可污”的气节慨然赴死,临刑前,他写下血书,托狱卒送出,揭露仇士良的罪行,李文昭在正直官员和百姓的帮助下,沉冤昭雪,仇士良伏法,李德的冤魂化作“血溅乌沙”的意象,警示后人奸佞当道的危害,全剧以“冤—斗—死—雪”为主线,节奏紧凑,矛盾层层递进,将悲剧氛围渲染到极致,尤其是李德临刑前的大段唱腔,如泣如诉,字字血泪,成为豫剧舞台上的经典片段。

艺术特色:豫剧元素的极致融合

《血溅乌沙》之所以能成为经典,离不开对豫剧艺术特色的精准把握,其唱腔、表演、服饰、道具等方面均展现了浓郁的豫剧风格,具体可概括为下表:

| 艺术元素 | 具体表现 | 剧中体现 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 以豫剧“祥符调”“豫东调”为基础,融合“唐派”(唐喜成)的“脑后音”“擞腔”等技巧,高亢激越中蕴含悲凉 | 李德受刑时唱“乌纱虽戴头顶上,难奸佞贼谋害忠良”,拖腔如裂帛,声腔中既有忠臣的愤懑,又有对朝廷的失望 |

| 表演 | 程式化动作与人物情感深度结合,如“甩袖”“跪步”“僵尸倒”等,突出悲剧张力 | 李文昭闯宫被押时,“跪步”前行,双手反剪,眼神中充满绝望与不甘;李德得知全家问罪后,“僵尸倒”动作,身躯僵直后倒,表现五雷轰顶的打击 |

| 服饰道具 | 以写实为基础,强调象征意义,如乌纱帽、官袍、血衣、刑具等 | 李德被诬陷后乌纱帽被摘,象征权力剥夺;血溅乌沙”时,白袍染血,与乌纱形成强烈对比,凸显冤屈之深 |

| 音乐伴奏 | 以板胡、梆子、锣鼓为主,板式变化丰富,如【慢板】【二八板】【流水板】配合剧情节奏 | 冤案形成时,板胡急促的“快二八”烘托紧张气氛;李德就义时,梆子声由快转慢,锣鼓“一击”后静场,突出悲壮感 |

该剧的语言极具中原特色,念白采用河南方言,生动鲜活,如百姓骂奸臣“狗奸贼”“黑心肝”,接地气且充满情感张力,让观众倍感亲切。

文化意义:中原价值观的艺术载体

作为河南地方戏的代表,《血溅乌沙》不仅是一部戏剧作品,更是中原文化价值观的集中体现,其一,它传递了“忠义至上”的伦理观念,李德明知奸臣陷害却“宁死不屈”,李文昭“冒死鸣冤”,这种“忠君报国”“舍生取义”的精神,与中原文化中“精忠报国”“重信守诺”的传统一脉相承,其二,它揭示了“善恶有报”的民间信仰,尽管李德蒙冤而死,但最终奸臣伏法、冤案昭雪,这种“正义必胜”的结局,符合中原民众对“善有善报、恶有恶报”的朴素期待,具有强烈的情感慰藉作用。

其三,它承载了中原人民对历史与现实的思考,以唐朝“甘露之变”为背景,映射了封建社会“忠奸难辨”“君王昏聩”的普遍困境,引发观众对权力监督、政治清明的反思,剧中“百姓为忠臣鸣冤”的情节,展现了中原民众“不畏强权、主持公道”的集体性格,强化了戏曲作为“社会教科书”的功能。

相关问答FAQs

Q1:《血溅乌沙》中的主角李德是否为历史人物?剧中情节与史实有何差异?

A1:历史上的李德(或李德裕)是唐朝著名的政治家,唐武宗时期宰相,推行“会昌中兴”,因反对宦官专权,在唐武宗死后被贬至崖州(今海南琼山),最终病逝,豫剧《血溅乌沙》以李德为原型,但进行了艺术化改编:史实中李德裕是病逝,剧中则设计为“冤杀”;史实中“甘露之变”发生在唐文宗时期,剧中将矛盾冲突集中于李德与宦官的斗争,突出了戏剧冲突,这种改编并非歪曲历史,而是通过艺术加工,使忠奸对立更鲜明,悲剧色彩更浓烈,符合戏曲“虚实结合”的创作原则。

Q2:豫剧《血溅乌沙》与其他剧种(如京剧)的同题材剧目相比,有何独特之处?

A2:京剧也有类似题材的剧目,如《法门寺》(涉及宦官专权,但侧重不同),而豫剧《血溅乌沙》的独特性在于其浓郁的“中原乡土气息”和“悲壮美”:其一,唱腔上,豫剧以“高亢激越”著称,剧中李德的唱段大量运用“脑后音”和“擞腔”,声音穿透力强,更能表现忠臣的悲愤;其二,表演上,豫剧的动作幅度更大,如“甩袖”“僵尸倒”等,更具夸张性和冲击力,贴近中原民众直爽的情感表达;其三,语言上,念白和唱词融入河南方言词汇(如“中”“恁”“咋”),生活化程度高,让观众倍感亲切,这是京剧等剧种所不具备的。