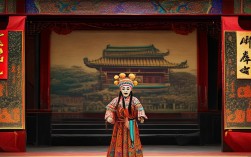

京剧《打渔杀家》是传统剧目中的经典“水浒戏”,改编自《水浒后传》,讲述了梁山好汉萧恩(化名萧恩)与女儿萧桂英渔舟度日,遭当地恶霸丁自燮与教师爷欺压,告官无门后愤而杀家复仇的故事,作为“麒派”艺术的代表性剧目,周信芳先生的演绎赋予其独特的生命张力,将老生行当的“唱、念、做、打”与人物内心的悲愤、刚毅融为一体,成为京剧史上不可磨灭的印记。

《打渔杀家》的故事背景设定在宋代,萧恩原是梁山好汉阮小二,起义失败后隐居江湖,以打渔为生,女儿萧桂英习得一身武艺,父女二人在太湖边相依为命,当地恶霸丁自燮倚仗权势,勾结官府,强收“渔税萧恩初忍气吞声,以“江湖礼节”应对,却遭教师爷当众羞辱,萧恩愤而动手,教训了教师爷,却引来丁府勾结官府,诬陷其“交结响马,图谋不轨”,萧恩无奈之下,携女儿闯入丁府,手刃恶霸,父女二人远走他乡,故事虽短,却浓缩了底层民众“官逼民反”的悲壮,也展现了侠义精神的传承。

麒派艺术由周信芳创立,以“做功老生”著称,强调“以形传神,形神兼备”,在《打渔杀家》中,周信芳对萧恩的塑造堪称典范,他的唱腔苍劲浑厚,融入“脑后音”与“擞音”,如“昨夜晚吃酒醉和衣而卧”唱段,既表现了萧恩表面的佯醉,又暗藏内心的压抑与愤懑,字字铿锵,如刀刻斧凿,念白方面,周信芳独创“麒派念白”,用“沙音”与“炸音”结合,如“教师爷,你讲什么‘窝里反’?萧恩打的就是你!”一句,通过语速的快慢、声调的高低,将渔民的粗犷与怒火展现得淋漓尽致。

表演上,周信芳更注重身段与表情的细节,萧恩“首告官”一场,他身着渔夫打扮,手持船桨,迈着沉稳的“方步”,眼神从隐忍到愤怒,再到绝望,层层递进,当得知官府与恶霸勾结时,他微微颤抖的手、紧锁的眉头,以及突然的“冷笑”,将“民不可欺,官逼民反”的悲愤刻画入木三分,而“杀家”一折,他手持钢刀,身形虽老却矫健,与女儿萧桂英的配合默契,既有父女情深的温情,又有复仇决绝的狠厉,刚柔并济,极具舞台冲击力。

麒派《打渔杀家》的艺术特色,可通过以下表格清晰呈现:

| 艺术元素 | 麒派表现手法 | 人物塑造效果 |

|---|---|---|

| 唱腔 | 融入“脑后音”“擞音”,节奏顿挫分明 | 突出萧恩内心的压抑与愤懑,苍劲有力 |

| 念白 | “沙音”“炸音”结合,方言化处理 | 体现渔民身份,增强语言的真实性与冲击力 |

| 身段 | 方步、船桨功、眼神戏结合 | 展现渔父身份的沉稳,以及情绪的递进变化 |

| 表情 | 微表情与肢体语言并重 | 细腻刻画从隐忍到绝望再到反抗的心理转变 |

周信芳的演绎不仅塑造了一个有血有肉的萧恩,更赋予了《打渔杀家》深刻的社会意义,在清末民初的社会背景下,萧恩的反抗不仅是个人恩怨的解决,更是底层民众对黑暗统治的呐喊,麒派艺术通过“以情带戏,戏中有情”的表演,让观众在欣赏戏曲的同时,感受到人物命运的悲壮与侠义精神的永恒。

《打渔杀家》仍是麒派传承的重要剧目,后辈演员如陈少云、小王桂卿等均深受周信芳影响,在继承的基础上融入时代审美,让经典剧目焕发新生,其“小人物大情怀”的主题,以及麒派艺术的独特魅力,使其历经百年仍能打动观众,成为京剧宝库中的璀璨明珠。

FAQs

-

问:麒派《打渔杀家》与其他流派(如马派)在表演上有何不同?

答:麒派与马派均属老生行当,但风格迥异,麒派以“做功”见长,强调“形神兼备”,表演更贴近生活化,念白多用沙音、炸音,突出人物的沧桑感与反抗精神;马派则注重“潇洒飘逸”,唱腔华丽流畅,身段灵活,更侧重儒将风范,在《打渔杀家》中,麒派萧恩的“粗粝感”与马派可能呈现的“书卷气”形成鲜明对比,前者更贴合底层渔民的硬朗形象。 -

问:《打渔杀家》为何能成为京剧经典,其核心魅力是什么?

答:其核心魅力在于“小人物大主题”与“艺术真实性的结合”,故事虽简单,却浓缩了“官逼民反”的社会矛盾,具有普世意义;而麒派通过唱、念、做、打的精妙融合,将萧恩的隐忍、愤怒、决绝刻画得入木三分,让观众在情感共鸣中感受到戏曲的艺术张力,父女情深的亲情线与复仇的侠义线交织,使人物立体丰满,剧目既有悲剧的深刻,又有英雄的豪迈,故能历久弥新。