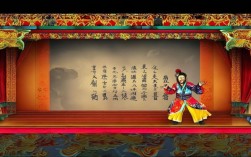

豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的文化底蕴,在中原大地上流传百年,而在豫剧的发展长河中,表演艺术家王清芬无疑是绕不开的一座高峰,她以对传统艺术的深刻理解和大胆创新,尤其在旦角表演领域的“修正”与突破,为豫剧艺术的现代化转型注入了鲜活生命力,所谓“修正宇”,或许并非特定术语,而是对王清芬在艺术实践中对传统程式、唱腔、情感表达进行系统化修正与美学升华的概括——她以“守正创新”为准则,在继承豫剧常派(常香玉)艺术精髓的基础上,构建起独树一帜的表演体系,让古老豫剧在新时代焕发出夺目光彩。

王清芬的艺术之路,始于对传统的敬畏与深耕,1959年,她考入河南省戏曲学校,师从豫剧名家常香玉、陈素真、阎立品等,系统学习豫剧“常派”的刚健明亮、“陈派”的温婉细腻、“阎派”的含蓄典雅,这段经历让她打下了坚实的传统功底,但也让她敏锐地意识到:传统艺术若要生生不息,必须与时代审美同频共振,上世纪70年代末至80年代,她先后主演《大祭桩》《抬花轿》《七品芝麻官》等经典剧目,在这些角色塑造中,她并非简单复刻前人,而是以当代视角重新解读人物,在细节处进行“修正”,让传统人物更具血肉与温度,以《大祭桩》中的黄桂英为例,传统演绎中,黄桂英的“哭坟”场次多以哭腔宣泄悲愤,情绪外露而激烈,王清芬在保留哭腔高亢特点的同时,融入了细腻的眼神与身段:她通过“抖肩”“甩袖”等动作的幅度控制,展现人物从绝望到坚韧的心理转变,唱腔中既有“豫东调”的奔放,又加入“豫西调”的委婉,形成“悲而不伤、怨而有度”的独特表达,这种对传统表演程式的“修正”,并非颠覆,而是基于人物内心的精准提炼,让表演更具层次感与感染力。

在唱腔艺术上,王清芬的“修正”更显功力,豫剧唱腔以“真声为主,真假结合”,但不同流派各有侧重,常派唱腔嘹亮激越,王清芬在继承其“吐字清晰、气息饱满”的基础上,针对女性声域特点,对真假声转换比例进行了调整,她将京剧、评剧等剧种的润腔技巧融入豫剧,创造出“闪、滑、拐、颤”等细腻的装饰音,使唱腔既不失豫剧的“乡土味”,又增添了“时代感”,例如在《抬花轿》中,周凤莲“坐轿”一场的“吹腔”,她借鉴了河南曲艺“河南坠子”的韵味,用轻快的节奏和俏皮的装饰音,展现出少女出嫁时的娇羞与喜悦,唱腔如“大珠小珠落玉盘”,既有传统板式的规整,又有生活化的灵动,这种唱腔上的“修正”,打破了豫剧旦角唱腔“高腔多、花腔少”的局限,拓宽了豫剧音乐的表现力,使其更能适应现代观众的听觉需求。

表演程式的“修正”,是王清芬艺术创新的另一大突破,传统豫剧旦角表演讲究“宁方勿圆”,动作多程式化,如“水袖功”“台步”等有固定范式,王清芬认为,程式是服务于人物的“工具”,而非束缚,她在《七品芝麻官》中塑造的诰命夫人,一改传统旦角“端稳矜持”的表演模式,将“丑角”的诙谐元素融入旦角表演:通过“歪头”“挤眉”等夸张但精准的动作,配合脆生生的念白,把仗势欺人的丑陋刻画得入木三分,又不失喜剧色彩,这种“旦角行当的跨界修正”,打破了豫剧表演的行当壁垒,丰富了人物塑造的可能性,她注重从生活中汲取灵感,在《花木兰》中,她通过观察女性骑马射箭的动作,将传统“翎子功”与“马鞭功”结合,创造出“转身射雁”“翻身探海”等新程式,既符合人物身份,又增强了舞台的视觉冲击力。

王清芬的艺术成就,不仅在于个人的表演创新,更在于她对豫剧艺术传承体系的“修正”与完善,她曾任河南省豫剧院院长,致力于推动豫剧的现代化改革:她倡导“新古典主义”创作理念,鼓励青年演员在传统基础上创新,反对“墨守成规”与“盲目西化”;她创办豫剧培训班,将毕生表演经验归纳为“唱、念、做、打、情、神、韵”七字诀,系统传授给年轻一代,她的弟子李金枝、陈淑敏等,均在继承其“修正”艺术的基础上形成了个人风格,成为豫剧界的中坚力量,可以说,王清芬的“修正宇”,不仅是对传统艺术的完善,更是对豫剧未来的构建——她让豫剧在保持“根”与“魂”的同时,拥有了适应时代发展的“枝”与“叶”。

以下为王清芬代表作品及艺术特色简表:

| 作品名称 | 饰演角色 | 艺术特色修正亮点 | 代表唱段片段 |

|---|---|---|---|

| 《大祭桩》 | 黄桂英 | 哭腔融合“豫东”“豫西”调,情感层次递进 | “婆母娘她道我太执拗” |

| 《抬花轿》 | 周凤莲 | “吹腔”加入河南坠子韵味,表演生活化俏皮 | “坐轿”中“抬轿步”与扇子功结合 |

| 《七品芝麻官》 | 诰命夫人 | 旦角融入丑角诙谐元素,程式化动作夸张化 | “官升七品不算小”念白节奏处理 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | 武生与旦角身段融合,创新“转身射雁”程式 | “刘大哥讲话理太偏”唱腔刚柔并济 |

相关问答FAQs

Q1:王清芬的“修正”艺术与常派一脉相承,有哪些具体的传承与创新点?

A1:王清芬作为常派传人,其“修正”艺术的核心是“守正创新”,传承上,她严格遵循常派“吐字重、行腔稳、感情真”的唱腔原则,以及“戏不离技、技不离戏”的表演理念;创新上,主要体现在三个方面:一是唱腔上融合“豫东调”与“豫西调”的音域特点,拓展女性声腔的表现空间;二是表演上打破行当界限,将旦角的细腻与丑角的诙谐、武生的利落结合,丰富人物塑造维度;三是程式上从生活中提炼动作,如《花木兰》中的骑马射箭程式,让传统表演更具现代审美,这种“修正”并非脱离传统,而是在传统根基上的“生长”,使常派艺术在新时代焕发新生。

Q2:王清芬的“修正宇”对当代豫剧传承有何启示?

A2:王清芬的“修正宇”启示我们,传统艺术的传承不是“博物馆式”的保存,而是“活态化”的发展,其一,要处理好“守正”与“创新”的关系:守正是根基,创新是动力,必须在尊重艺术规律的前提下进行创新;其二,要立足时代审美:传统艺术若要吸引年轻观众,需在内容表达、表演形式、音乐呈现上与当代观众的情感需求对接;其三,要注重人才培养:通过系统化的教学与舞台实践,将艺术家的创新经验转化为可传承的体系,避免“人走艺绝”,王清芬的实践证明,只有让传统艺术“与时俱进”,才能真正实现“传承”的意义。