在传统戏曲中,诸葛亮的归天是三国戏的经典桥段,承载着忠义、智慧与悲壮的多重文化内涵,这一情节以“秋风五丈原”为背景,通过不同剧种的演绎,塑造了诸葛亮“鞠躬尽瘁,死而后已”的忠臣形象,成为戏曲舞台上极具感染力的经典场景。

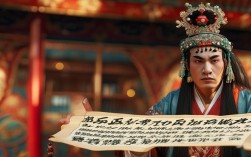

诸葛亮归天的故事源于《三国演义》中的“五丈原禳星”,在戏曲中常被浓缩为《五丈原》《七星灯》等折子戏,核心情节围绕诸葛亮禳星延寿失败、嘱托后事、遗表奏君展开,既展现了他“知天命而尽人事”的智慧,也凸显了“出师未捷身先死”的遗憾,不同剧种在演绎时,结合自身艺术特色,形成了各具风格的表现形式,如下表所示:

| 剧种 | 核心场次 | 表演特色 | 代表唱段/念白 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 《五丈原》 | 唱腔以西皮、二黄为主,苍劲悲凉;身段沉稳凝重,羽扇轻颤表现心力交瘁 | “叹孔明,算生平,鞠躬尽瘁,何曾惧,血染征袍,困五丈,秋风冷,星坠渭滨……” |

| 川剧 | 《祭星》 | 帮腔高亢凄厉,结合“变脸”“甩发”特技,表现诸葛亮禳星失败的绝望 | “臣亮年五十有二,何憾之有?只恨汉室未兴,社稷未安,臣心不甘啊!”(帮腔:“秋风起,五丈原,忠魂渺渺……”) |

| 越剧 | 《归天》 | 唱腔婉转细腻,以“尺调腔”为主,眼神戏丰富,表现诸葛亮对蜀汉的牵挂与不舍 | “秋风起,落叶黄,五丈原上愁断肠,先帝恩,未敢忘,出师一表泪千行……” |

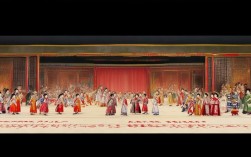

在舞台呈现上,各剧种通过象征性元素强化悲剧氛围:京剧以“七星灯”的熄灭象征天命难违,川剧用“红绸飘落”模拟星坠,越剧则以“烛火摇曳”烘托生命将尽的凄凉,诸葛亮的表演重点在于“形神兼备”——既有“羽扇纶巾”的儒雅,又有“咳血抚胸”的病态,更通过“三嘱后事”(嘱蒋琎、费祎继任,嘱姜维北伐,嘱后主亲贤远佞)的念白,将其“鞠躬尽瘁”的忠义精神推向高潮。

诸葛亮归天的戏曲演绎,不仅是对历史人物的文学化再现,更是传统文化中“忠君爱国”价值观的艺术载体,秋风五丈原的萧瑟,既是诸葛亮生命的终点,也成为蜀汉由盛转衰的象征,让观众在悲壮的审美体验中,感受到“智慧与忠诚”永恒的文化力量。

相关问答FAQs

Q1:戏曲中诸葛亮归天为何以“秋风五丈原”为背景?

A1:“秋风五丈原”的设定具有多重象征意义,从自然层面,秋风萧瑟、草木凋零,暗合诸葛亮生命将尽的悲凉;从历史层面,五丈原是蜀汉北伐的最后一道屏障,诸葛亮在此病逝,标志着“兴复汉室”理想的破灭;从艺术层面,秋风与星坠、灯灭等意象结合,强化了“天命难违”的悲剧氛围,使人物命运与自然环境形成强烈共鸣,凸显“人定胜天”的无奈与悲壮。

Q2:不同剧种演绎诸葛亮归天时,唱腔设计有何差异?

A2:不同剧种的唱腔差异源于地域文化与审美传统的不同,京剧以“西皮”表现诸葛亮的沉稳、“二黄”抒发其悲怆,唱腔高亢激越,适合表现英雄末路的豪迈;川剧帮腔极具张力,通过集体歌唱烘托“星坠渭滨”的宏大悲怆,结合方言俚语,使人物更具市井气息;越剧则多用“尺调腔”,旋律婉转细腻,以“润腔”技巧表现诸葛亮临终前的牵挂与不舍,更侧重情感的内敛与细腻,凸显江南戏曲的柔美特质。