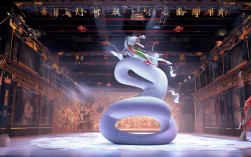

人大代表唱戏曲,近年来从地方社区到全国舞台,逐渐成为一道连接传统与现代、政府与群众的文化风景线,这些来自各行各业的代表,用戏曲这一艺术形式,不仅展现了个人对传统文化的热爱,更在履职实践中开辟了文化传播与民意沟通的新路径,让古老的戏曲艺术在新时代焕发出别样生机。

戏曲作为中华优秀传统文化的代表,承载着地域文化与民族记忆,人大代表的参与,为戏曲传承注入了“官方”与“民间”的双重活力,在基层调研中,不少代表发现,许多地方戏曲面临受众老龄化、传承断层等问题,为此,他们不仅通过自身影响力呼吁社会关注,更以行动参与其中:有的代表牵头组建社区戏曲社团,吸引居民参与;有的利用履职平台,推动“戏曲进校园”纳入地方教育规划;还有的代表将戏曲元素融入政策宣讲,用群众喜闻乐见的方式传递党的声音,河南某人大代表是豫剧爱好者,她结合乡村振兴主题,创作了反映家乡变化的现代小戏,在田间地头演出时,既丰富了村民文化生活,又收集到不少关于农村文化设施建设的建议,真正实现了“以戏为媒,履职为民”。

人大代表唱戏曲的意义,远不止于个人爱好,更在于其作为“桥梁”的社会价值,他们来自各行各业,熟悉基层实际,通过戏曲这一“通用语言”,能更自然地与群众拉近距离,在浙江某村,一位人大代表带着越剧团队为村民演出,演出后的互动环节中,老人们围坐在一起,既聊戏曲唱腔,也谈村里的养老、医疗问题,这些“接地气”的建议后来被代表带到人代会上,推动了多项民生政策的落地,代表身份赋予了戏曲传播更强的公信力与号召力,当代表们在舞台上演唱地方戏曲时,相当于为传统文化“背书”,能有效提升公众对非遗文化的关注度,吸引更多年轻人了解、喜爱戏曲。

从形式上看,人大代表参与戏曲的方式多元且务实,有的代表是戏曲“票友”,利用业余时间参与演出;有的代表虽非专业,但通过学习戏曲知识,成为传统文化的“推广大使”;还有的代表将履职与戏曲结合,创作出“政策戏曲”“法治戏曲”等新内容,这种“跨界”实践,既拓展了戏曲的表现形式,也让履职更添“文化味”,某地人大代表将反诈知识改编成快板戏曲,在社区演出时,居民们在笑声中记住了防骗要点,这种“寓教于乐”的方式,比单纯的政策宣讲更易被接受。

人大代表唱戏曲并非追求“专业水准”,而是重在“精神引领”,他们用实际行动证明,传统文化并非“老古董”,而是可以与现代生活深度融合的“活态基因”,当代表们在舞台上唱响地方戏曲时,传递的是对本土文化的认同与自信;当他们在调研中为戏曲传承发声时,体现的是对文化根脉的守护与担当,这种“以身作则”的示范效应,正带动着更多人关注戏曲、参与戏曲,让传统文化在新时代的土壤中生根发芽。

人大代表参与戏曲的主要形式及社会价值

| 参与形式 | 具体表现 | 社会价值 |

|---|---|---|

| 文化推广使者 | 组织社区戏曲汇演、进校园讲座,吸引年轻人接触戏曲;利用短视频平台分享戏曲知识 | 扩大戏曲受众,增强青少年文化认同,缓解戏曲传承“断层”问题 |

| 民意收集员 | 在戏曲演出中与群众互动,收集对公共文化服务、非遗保护的意见建议 | 拓宽民意收集渠道,让履职更贴近群众需求,推动文化政策精准落地 |

| 创新实践者 | 将政策、法治、红色故事融入戏曲创作,如“反诈小戏”“乡村振兴主题剧” | 推动戏曲内容创新,让传统文化服务时代主题,增强政策传播的亲和力与感染力 |

| 传承守护者 | 呼吁加大对地方戏曲团体的资金支持,推动建立戏曲传承基地,培养年轻传承人 | 助力非遗保护,保障戏曲艺术薪火相传,维护文化多样性 |

相关问答FAQs

问题1:人大代表唱戏曲是个人爱好还是履职行为?二者如何结合?

解答:人大代表唱戏曲既有个人热爱成分,更是履职的延伸与创新,代表身份赋予其文化传播的责任,通过戏曲这一载体,既能弘扬传统文化,又能以“艺术化”方式贴近群众收集民意,在演出中与观众互动时,可自然了解群众对文化设施、政策的需求,将这些“原汁原味”的建议转化为议案提案,实现“以戏为媒,履职为民”的结合。

问题2:年轻一代对戏曲兴趣不高,人大代表参与戏曲能改变这一现状吗?

解答:能起到积极作用,代表们可通过“破圈”思维创新戏曲形式:改编经典剧目,融入流行音乐、动漫IP等年轻元素,让戏曲更“潮”;利用短视频平台直播戏曲表演、开设戏曲知识科普账号,吸引年轻人关注,推动“戏曲进校园”常态化,通过体验课、校园戏曲节等形式,让青少年从小感受戏曲魅力,逐步培养兴趣,为戏曲传承注入“青春力量”。