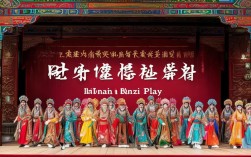

在传统戏曲的百花园中,有一种独特的艺术形式将市井生活的烟火气与戏曲的韵律美巧妙融合,那便是“戏曲唠腔卖豆腐”,它并非独立剧种,而是地方戏曲中一种贴近生活的表演片段或唱腔技法,常见于花鼓戏、采茶戏、秧歌戏等民间小戏中,以“唠腔”的口语化唱腔演绎卖豆腐的日常场景,既展现了戏曲艺术的包容性,也记录了普通人的劳动与生活。

“唠腔”是其核心特色,顾名思义,唱腔如唠家常般自然流畅,少了程式化的高亢激昂,多了几分生活化的亲切感,艺人通过方言俚语、口语节奏,将卖豆腐的过程——从凌晨磨豆、点浆成型,到街头吆喝、与顾客讨价还价——转化为一段段有韵律的唱词,比如在湖南花鼓戏《打豆腐》中,艺人用长沙方言唱出:“豆腐磨得圆又圆,石膏点得嫩又鲜,担子挑到街前卖,保您吃了笑开颜”,旋律简单重复,却透着劳动者的朴实与乐观,这种唱腔无需复杂伴奏,往往一把胡琴、一副竹板就能开场,田间地头、集市庙会皆可表演,让戏曲真正走进了“寻常百姓家”。

卖豆腐这一题材的选择,更折射出民间艺术的智慧,豆腐作为中国传统食品,制作工序讲究,寓意“清清白白”,与普通人的生活息息相关,艺人通过卖豆腐的故事,不仅展现了市井百态:精打细算的主妇、慷慨解囊的邻里、调皮孩童的讨要,更暗含了对勤劳、诚信品德的赞颂,在河南曲剧《卖豆腐》里,一段“豆腐西来豆腐东,挑着担子走街巷,豆香飘过十里八,不图富贵图安康”的唱词,既描绘了豆腐小贩的辛劳,也传递出知足常乐的生活哲学,这种“以小见大”的表现手法,让戏曲有了更强的烟火气和代入感,观众在熟悉的场景中感受到艺术共鸣。

从文化传承的角度看,“戏曲唠腔卖豆腐”是民间艺术的“活化石”,它方言浓郁、唱腔自由,承载着地方语言的韵律特色和民俗文化的记忆,比如在安徽黄梅戏的小戏片段中,卖豆腐的吆喝会融入当地的“慢赶牛”调,旋律婉转如皖江流水;而陕北秧歌中的“卖豆腐”则带着信天游的高亢,字句间透着黄土高原的粗犷,这些表演形式,不仅丰富了地方戏曲的题材,也为方言、民俗的传承提供了载体,虽然这类小戏在主流舞台上的身影渐少,但在一些乡村庙会、非遗展演中,依然能看到老艺人用唠腔演绎卖豆腐,让观众在熟悉的豆香与唱腔中,触摸到传统文化的温度。

唠腔与其他戏曲唱腔特点对比

| 对比维度 | 唠腔(卖豆腐片段) | 传统戏曲程式化唱腔 |

|---|---|---|

| 语言风格 | 方言俚语、口语化,接近日常对话 | 文雅规范、多用典故,有一定文学性 |

| 旋律特点 | 简单重复、节奏自由,如唠家常 | 曲调复杂、板式严谨,有固定程式 |

| 市井生活、劳作场景,贴近现实 | 历史故事、才子佳人,多宏大叙事 | |

| 表演场景 | 集市、田间等民间场所,互动性强 | 戏台、剧院等正式场合,观赏性强 |

| 受众群体 | 普通百姓,尤其受中老年人喜爱 | 戏曲爱好者,受众相对特定 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲唠腔卖豆腐属于哪个具体剧种?

A1:“戏曲唠腔卖豆腐”并非独立剧种,而是广泛存在于多种地方民间小戏中的表演片段或唱腔形式,例如湖南花鼓戏《打豆腐》、河南曲剧《卖豆腐》、安徽黄梅戏小戏《王婆卖豆腐》等,都融入了“唠腔”演绎卖豆腐的内容,这些剧种多起源于民间歌舞,贴近生活,卖豆腐”这类题材与唠腔的结合成为其特色之一。

Q2:为什么说唠腔是“活的生活语言”?

A2:唠腔被称为“活的生活语言”,因其唱腔完全脱胎于日常口语,保留了方言的语调、节奏和词汇习惯,艺人演唱时无需刻意修饰,像与邻居拉家常般自然,将卖豆腐时的吆喝、对话、心理活动直接转化为唱词,豆腐哎——刚出锅的嫩豆腐——”这样的吆喝,既保留了市井叫卖的原汁原味,又通过旋律的起伏增强了艺术感染力,让观众在熟悉的语言中感受到真实的生活气息,这也是唠腔区别于戏曲中其他程式化唱腔的核心特征。