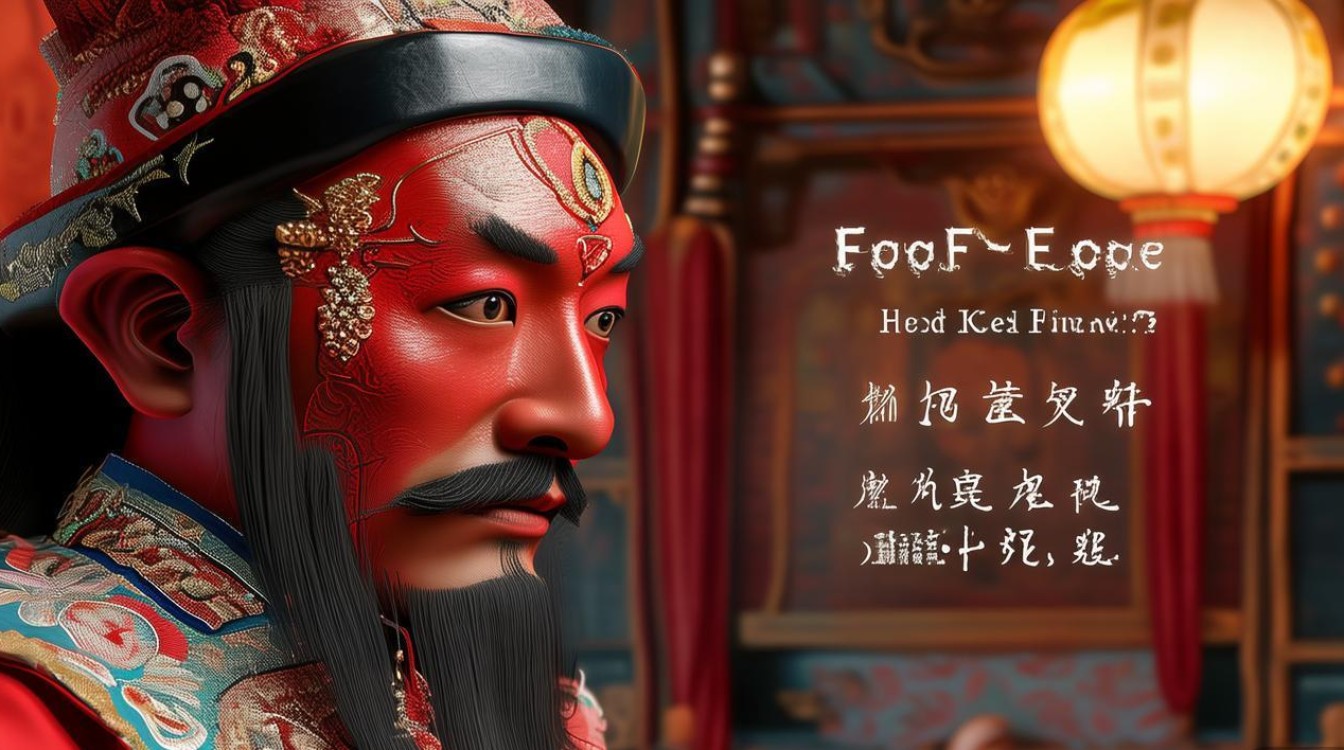

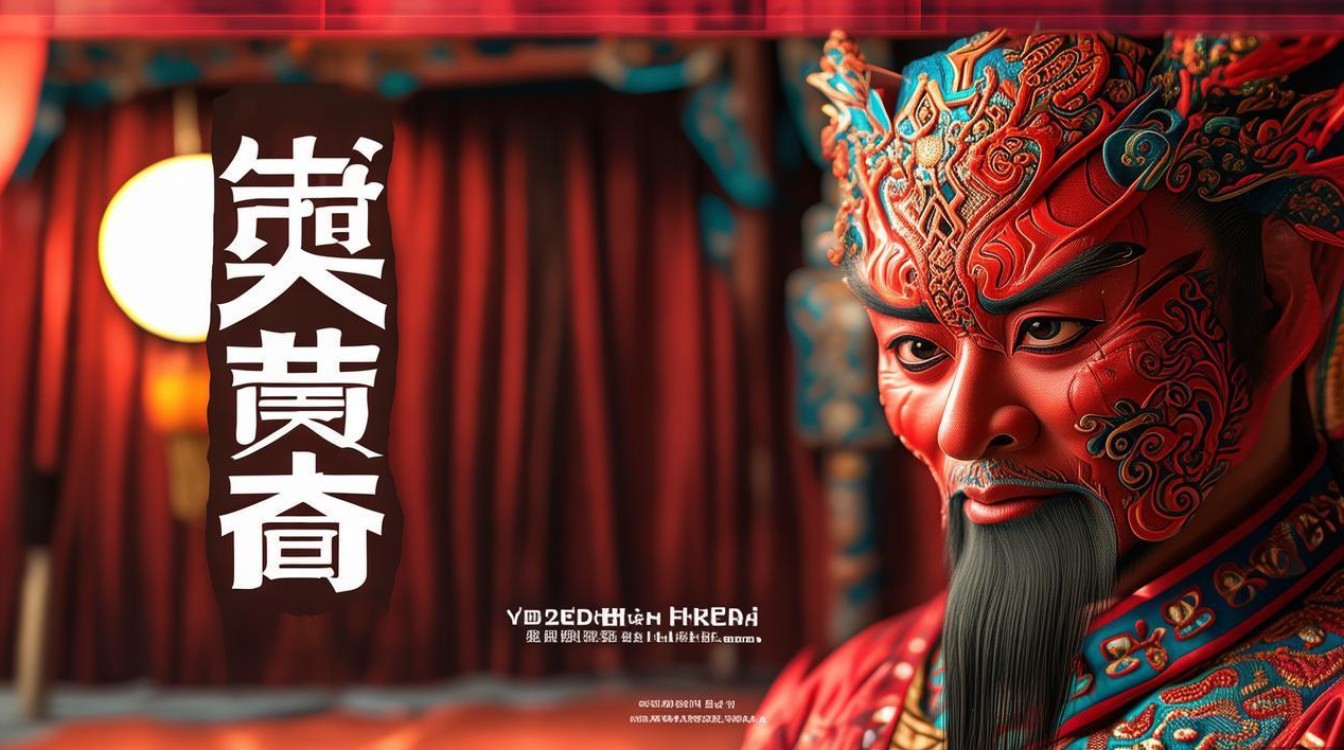

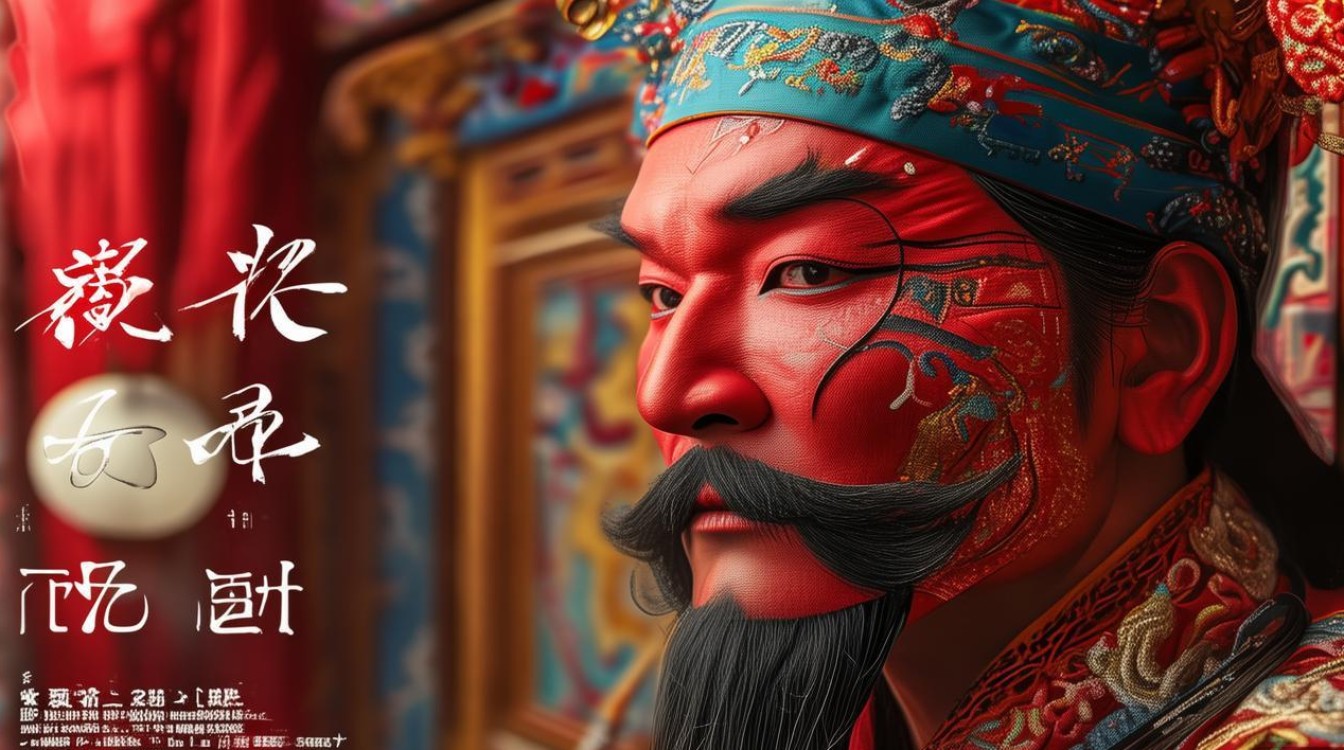

于福礼是豫剧艺术史上公认的“红脸王”,他以醇厚高亢的嗓音、刚柔相济的表演和深入人心的舞台形象,成为豫剧红脸艺术的重要传承者和创新者,1925年出生于河南开封的一个梨园世家,自幼耳濡目染豫剧艺术,12岁拜入豫剧红脸名家唐玉成门下,系统学习红脸唱腔与表演,从艺60余年间,他扎根中原大地,深耕传统戏码,同时结合时代审美进行艺术革新,塑造了一系列经典的红脸角色,为豫剧红脸艺术的发展注入了持久生命力。

于福礼的艺术成就,首先源于他对豫剧红脸传统的深刻理解与精准传承,豫剧红脸,又称“红生”,多扮演忠义正直、气度恢弘的历史人物,如关公、赵匡胤、包拯等,讲究“唱、念、做、打”四功合一,尤其注重唱腔的爆发力与感染力,于福礼在继承唐玉成“脑后音擞腔”“炸音立音”等核心技法的基础上,结合自身嗓音条件,形成了“高亢而不失浑厚,激越而蕴含深情”的独特风格,他的唱腔如黄河奔涌,既有“穿云裂石”的力度,又有“行云流水”的流畅,尤其在【二八板】【慢板】的运用上,既能通过拖腔抒发人物内心情感,又能通过垛板展现剧情张力,例如在《三哭殿》中,他扮演的唐太宗,面对公主、驸马与皇后之间的矛盾,唱腔时而威严如山,时而温情似水,将一代帝王的复杂心境演绎得淋漓尽致,成为豫剧舞台上的“教科书级”表演。

在表演上,于福礼突破了红脸行当“重唱轻做”的局限,强调“以形传神,形神兼备”,他塑造的关公形象,既有“面如重枣、丹凤眼”的外形特征,更通过“捋髯”“撩袍”“亮相”等程式化动作,凸显关公的“忠义”“傲骨”与“慈悲”,在《古城会》中,他通过眼神的微妙变化——从对张飞的猜疑到对兄弟情谊的确认,配合沉稳的台步与激昂的唱腔,将关公“过五关斩六将”后的豪情与“古城相会”时的酸楚完美融合,让观众仿佛穿越时空,置身于那个金戈铁马的年代,他在《下陈州》中饰演的包拯,融合了铜锤花脸的雄浑与红生的儒雅,黑头唱腔的“刚”与红脸表演的“柔”相得益彰,塑造出“铁面无私亦怀柔”的清官形象,拓宽了红脸艺术的表演边界。

于福礼的代表剧目涵盖传统戏、新编历史剧与现代戏,以下为其部分经典作品及艺术特色:

| 剧目名称 | 扮演角色 | 艺术特色 |

|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 唐太宗 | 唱腔婉转中透帝王威仪,念白抑扬顿挫,通过“哭、劝、审”三层情绪展现帝王智慧 |

| 《辕门斩子》 | 赵德芳 | 高腔“炸音”运用自如,靠把功扎实,将“杨家将”后代的刚正不阿演绎得震撼人心 |

| 《古城会》 | 关公 | 身段沉稳大气,眼神戏丰富,通过“捋髯”“抚刀”等细节凸显关公忠义形象 |

| 《下陈州》 | 包拯 | 融合铜锤与红脸技法,唱腔雄浑中见细腻,塑造“铁面柔情”的清官典范 |

| 《杨家将》 | 杨六郎 | 文武兼备,高亢的“杨六郎高腔”成为经典,靠旗功、翎子功展现武将英姿 |

作为豫剧红脸艺术的传承者,于福礼始终秉持“传帮带”的理念,先后收徒李树建、贾文龙等20余人,其中多位弟子成为当今豫剧界的领军人物,他不仅传授技艺,更注重引导学生理解角色背后的文化内涵,强调“演人物而非演行当”,晚年,他整理改编传统剧目《收姜维》《对花枪》等20余部,撰写《红脸唱腔浅谈》等理论文章,为豫剧艺术留下了宝贵的文字与影像资料,他多次参与央视“戏曲春晚”“空中剧院”等节目录制,让豫剧红脸艺术走出河南,走向全国,影响了一代又一代戏曲爱好者。

于福礼的艺术生涯,是豫剧红脸艺术从传统走向现代的缩影,他以毕生心血诠释了“戏比天大,艺无止境”的职业精神,其“唱腔立骨、表演塑魂”的艺术理念,至今仍深刻影响着豫剧的发展方向,他用生命守护着豫剧的根与魂,无愧于“豫剧红脸王”的崇高称号。

FAQs

-

于福礼的“红脸王”称号是如何确立的?

于福礼的“红脸王”称号源于20世纪60年代河南省戏曲汇演的惊艳表现,他在《辕门斩子》中饰演赵德芳,以“脑后音擞腔”的高亢唱腔和沉稳大气的表演征服全场,观众盛赞“活脱脱一个红脸王”,此后该称号便在豫剧界广泛流传,成为对其艺术成就的最高认可。 -

于福礼的表演艺术对现代豫剧有何影响?

于福礼通过“唱腔创新”与“表演拓展”两方面推动现代豫剧发展:唱腔上,他将传统红脸的“炸音”与“擞腔”与现代音乐元素结合,增强了红脸艺术的感染力;表演上,他打破“重唱轻做”的行当局限,强调人物内心刻画,为豫剧现代戏的表演提供了范本,其培养的弟子如李树建等,进一步传承并发展了他的艺术理念,使豫剧红脸艺术在当代焕发新生。