豫剧《五世请缨》作为经典传统剧目,以北宋杨家将故事为背景,展现了杨门女将忠烈报国的豪情壮志,被誉为“豫剧十大悲剧”之一,却又在悲壮中饱含昂扬的爱国激情,全剧通过“请缨”“出征”“凯旋”等核心情节,塑造了以佘太君为代表的巾帼英雄群像,唱腔激越、表演火爆,既有豫剧梆子腔的粗犷豪放,又不失细腻的情感表达,成为几代豫剧艺术家传承的代表作。

剧情从北宋边境危机展开:西夏犯边,宋王校场选将,年过百岁的佘太君得知杨家儿郎多已战死沙场,唯有曾孙杨文广、曾孙媳穆桂英尚在,却因“女流之辈”不得出征,寇准奉旨天波府宣读圣旨,提及朝中无将可用,佘太君忆起杨家“七郎八虎闯幽州”“杨宗保穆柯寨招亲”等往事,五代男丁为国捐躯的忠烈之情涌上心头,她不顾年迈,主动请缨挂帅,带领穆桂英、杨排风等十二寡妇及杨文广奔赴战场,剧中“五世请缨”一场,佘太君身着素袍,手捧帅印,唱段“忽听得校军战鼓响”层层递进,从回忆先辈功绩到痛诉朝廷昏聩,最终以“满门忠烈保江山”的决心打动宋王,展现了“老当益壮”的英雄气概,出征后,杨排风作为烧火丫头,以“烧火棍”为武器大破敌阵,武戏“三关招亲”的翻打扑跌精彩绝伦;穆桂英“挂帅出征”唱腔高亢,既有“辕门外三声炮如同雷震”的激昂,也有“猛想起当年事心中难过”的柔情,凸显了女将的刚柔并济,最终杨家将大败西夏,凯旋回朝,佘太君却因“五代忠烈”的代价感慨万千,留下“忠烈家风万古传”的余韵。

剧中主要人物性格鲜明,通过表格可清晰呈现其特点:

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 经典情节/唱段 |

|---|---|---|---|

| 佘太君 | 杨门女将核心,百岁挂帅 | 忠勇刚毅、深明大义 | “五世请缨”唱段、“回忆杨家将”独白 |

| 穆桂英 | 杨门媳妇,先锋大将 | 英武果敢、外柔内刚 | “挂帅出征”、“破阵杀敌”武戏 |

| 杨排风 | 杨家烧火丫头,副将 | 泼辣直率、武艺超群 | “三关招亲”、“烧火棍大战敌将” |

| 寇准 | 朝中忠臣,钦差大臣 | 足智多谋、忧国忧民 | 保举杨家、宣读圣旨时的愤慨 |

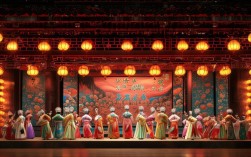

艺术特色上,《五世请缨》充分体现了豫剧“文武兼备”的表演风格,唱腔以豫东调为主,佘太君的唱段多用苍劲的“老旦腔”,如“见圣上不由人珠泪滚滚”中,通过真假声转换和拖腔处理,将百岁老人的悲愤与决心展现得淋漓尽致;穆桂英的“花旦腔”则融入“豫西调”的婉转,刚柔并济,武戏设计独具匠心,杨排风的“打出手”、穆桂英的“靠旗功”等特技,结合鼓点、锣镲的伴奏,营造出激烈的战场氛围,舞美方面,传统戏曲的“一桌二椅”与布景结合,校场、战场等场景通过灯光和武打调度呈现,既保留了戏曲的写意性,又增强了视觉冲击力,全剧将“家国情怀”与“女性力量”深度融合,突破了传统戏曲中“男尊女卑”的观念,佘太君的形象更是成为“巾帼不让须眉”的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:《五世请缨》中佘太君“五世请缨”的核心精神是什么?

A1:佘太君“五世请缨”的核心精神是“忠烈报国”与“舍家为国”,杨家五代(杨继业、杨延昭、杨宗保、杨文广及曾辈儿郎)前赴后继为国捐躯,佘太君在朝中无将、边境告急之际,以百岁高龄主动请缨,不仅是对杨家“满门忠烈”传统的延续,更体现了中华民族“天下兴亡,匹夫有责”的家国情怀,这一精神超越了个人生死,将家族命运与国家存亡紧密相连,彰显了中华民族在危难时刻挺身而出的担当意识。

Q2:豫剧《五世请缨》为何能成为经典剧目,其当代价值体现在哪里?

A2:《五世请缨》成为经典,首先在于其鲜明的人物形象和跌宕的剧情,佘太君、穆桂英等角色通过唱、念、做、打的完美结合,塑造了有血有肉的英雄群像,极具艺术感染力,豫剧梆子腔的激昂唱腔与武戏的火爆场面,充分展现了戏曲的“阳刚之美”,符合大众审美,其当代价值在于:一是传递了爱国主义精神,激励后人铭记历史、报效国家;二是彰显了女性力量,打破了传统性别偏见,为当代女性角色塑造提供了借鉴;三是传统文化的活态传承,通过经典剧目的复排,让年轻观众感受豫剧艺术的魅力,推动非遗文化的保护与发展。