戏曲大合集329场作为一场覆盖全国、贯穿全年的文化盛事,以“传承经典·创新表达”为核心,汇聚了京剧、越剧、黄梅戏、豫剧、昆曲、川剧、粤剧、秦腔等20余个地方剧种,329场演出横跨北上广深等一线城市的专业剧场,也深入二三线城市的文化中心、乡镇礼堂,甚至通过线上平台触达全球观众,这场规模空前的戏曲盛宴,不仅是对传统艺术的集中展示,更是一次戏曲文化在当代社会的创新实践与广泛传播。

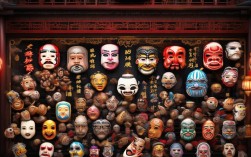

从剧种构成来看,329场演出堪称一部“活的戏曲百科全书”,既有京剧《霸王别姬》《贵妃醉酒》等经典骨子老戏,以程派、梅派、荀派等不同流派演绎京剧艺术的深厚底蕴;也有越剧《梁山伯与祝英台》《红楼梦》等才子佳人戏,用婉转唱腔展现江南水乡的柔美;更有黄梅戏《天仙配》《女驸马》等家喻户晓的剧目,以质朴唱词传递民间生活的温情,地方特色剧种同样亮眼:豫剧《花木兰》的铿锵梆子腔、川剧《白蛇传》的变脸绝活、粤剧《帝女花》的华丽服饰、秦腔《火焰驹》的高亢激昂,让观众在一台演出中领略“一方水土养一方戏”的文化多样性,据不完全统计,本次合集涉及传统剧目占比65%,新编历史剧20%,现代戏15%,既尊重传统,也鼓励创新,满足了不同观众群体的审美需求。

舞台呈现上,329场演出打破了戏曲“一桌二椅”的传统模式,大量融入现代科技与跨界元素,让古老艺术焕发新生,在京剧《赤壁》的“火烧赤壁”场次中,LED屏呈现滔天巨浪与战火纷飞的动态场景,配合3D投影技术,让观众仿佛置身三国战场;越剧《新龙门客栈》将武侠动作与戏曲程式结合,演员在翻腾跳跃中完成“甩发”“抢背”等高难度动作,舞台节奏紧张刺激;即便是传统剧目《牡丹亭》,也在灯光设计上采用冷暖交替的色调,用追光突出杜丽娘“游园惊梦”的心理变化,让古典美学与现代审美产生共鸣,音乐方面,除了传统文场武场伴奏,部分新编剧目尝试加入交响乐或电子音乐元素,如昆曲《瞿秋白》以交响乐烘托革命年代的悲壮氛围,黄梅戏《邓稼先》用现代编曲强化科学家扎根大漠的孤独感,既保留了戏曲的“韵”,又增添了时代“声”。

演员阵容方面,329场演出实现了“名家领衔、新秀挑梁”的梯队式呈现,京剧名家于魁智、李胜素带来的《野猪林》,以精湛演技展现林冲的悲愤与坚韧;越剧名家单仰萍在《西厢记》中用“弦下腔”演绎崔莺莺的含蓄深情,引发全场掌声雷动,更值得关注的是青年演员的成长:95后京剧老生演员王珮瑜在《赵氏孤儿》中饰演程婴,其苍劲的唱腔和沉稳的台风被赞“老派韵味十足”;00后越演员陈丽雨在《陆文龙·归宋》中尝试“尹派”小生唱腔,通过短视频平台走红后,线下演出一票难求,民间戏曲社团和校园戏曲社团也积极参与,河南豫剧民间艺术团带来的《朝阳沟》展现了原汁原味的乡土气息,上海戏曲学院学生的《杨门女将》则展现了戏曲传承的青春力量,真正实现了“名家与新秀同台,专业与业余共舞”。

这场戏曲大合集的社会影响力远超舞台本身,据主办方数据,329场线下演出累计吸引观众超80万人次,线上直播观看量突破5亿次,95后”“00后”观众占比达35%,打破了戏曲“老年艺术”的刻板印象,在文旅融合方面,多地推出“戏曲+旅游”套餐,如西安易俗社结合秦腔《三滴血》推出“百年戏楼研学游”,绍兴越剧小镇在《梁祝》演出后组织观众体验越剧化妆,带动当地旅游收入增长20%,教育层面,活动期间开展“戏曲进校园”200余场,通过互动体验、工作坊等形式,让青少年亲手尝试戏曲身段、脸谱绘制,培养了一批年轻的“戏迷”群体。

相关问答FAQs

Q1:普通观众可以通过哪些渠道观看这场戏曲大合集的演出?

A1:本次戏曲大合集采用“线下+线上”双渠道观看模式,线下演出可通过大麦网、猫眼等平台购票,覆盖全国30余城市的专业剧场及文化中心,部分场次在社区、公园等公共场所免费开放;线上可通过“中国戏曲网”“抖音戏曲官方账号”等平台观看直播或回放,部分经典剧目还提供高清付费点播服务,方便全球观众随时随地欣赏戏曲艺术。

Q2:这场329场戏曲合集与以往戏曲活动相比,有哪些独特之处?

A2:其独特性主要体现在三个方面:一是“规模之最”,329场演出涵盖剧种数量、演出场次、覆盖地域均创历史新高;二是“创新之深”,突破传统舞台边界,将AR、VR等科技与戏曲深度融合,同时探索“戏曲+影视”“戏曲+游戏”等跨界形式;三是“参与之广”,不仅有国家院团、地方院团,还吸纳了民间社团、校园团体及海外戏曲团体参与,真正实现了“全民共享戏曲盛宴”。