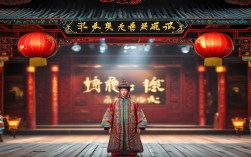

华东京剧团作为华东地区颇具影响力的戏曲艺术团体,自1956年成立以来,始终扎根于深厚的文化土壤,以“传承经典、创新表达”为宗旨,在京剧艺术的现代化探索中成果丰硕,剧团汇聚了一批优秀的戏曲人才,涵盖老、中、青三代演员,形成了兼具传统底蕴与时代气息的艺术风格,其创作剧目既包括《红嫂》《奇袭白虎团》等反映时代精神的现代戏,也不乏《梁山伯与祝英台》《贵妃醉酒》等经过精心打磨的传统经典,而神话剧《宝莲灯》更是剧团历经数十年打磨、融入地域文化特色的代表作,成为华东戏曲舞台上的璀璨明珠。

《宝莲灯》的故事源于民间流传的“沉香救母”传说,讲述了三圣母与凡间书生刘彦昌相爱,其子沉香为救被二郎神压于华山之下的母亲,历经磨难、最终劈山救母的感人故事,这一主题自明清以来便在戏曲、曲艺中广泛流传,不同剧种对其各有演绎,华东京剧团的版本在尊重传统故事框架的基础上,结合京剧的艺术特性与华东地区的审美趣味,进行了创造性转化,既保留了神话的奇幻色彩,又强化了人物的情感张力与主题的普世价值。

在剧本改编上,剧团对传统情节进行了精炼与深化,原故事中“沉香寻母”的过程较为简略,而华东京剧团通过“拜师学艺”“智取神斧”“勇闯华山”等新增场次,丰富了沉香的成长线:从最初的天真懵懂,到得知身世后的愤怒与迷茫,再到历经师父(真人)点拨后的坚定与担当,人物弧光更加清晰,剧中对三圣母的塑造也突破了传统“女神”的单一形象,通过“月老祠盟誓”“被压华山前对沉香的嘱托”等戏份,展现了她对爱情的执着、对母爱的坚守,以及反抗天规的勇气,使这一角色更具现代女性意识,剧团巧妙融入了华东地区的民间元素,如土地爷的角色借鉴了地方戏曲中“丑角”的诙谐特质,其插科打诨的表演既调节了剧情节奏,又增添了亲切的生活气息。

音乐与唱腔设计是华东京剧团《宝莲灯》的另一大亮点,在保留京剧西皮、二黄等核心板式的基础上,创作团队大胆吸收了江南丝竹、山东琴书等地方音乐的旋律元素,形成了独特的“华东新京剧”音乐风格,三圣母的唱段在二黄慢板中融入了昆曲的婉转悠扬,表现其柔情似水;沉香“学艺归来”时的唱段则采用西皮流水板,节奏明快,旋律高亢,展现少年的意气风发,伴奏乐队中,除京胡、月琴等传统乐器外,还加入了古筝、琵琶等民族乐器,甚至适时运用西洋管弦乐烘托气氛,如“劈山救母”一场中,交响乐与打击乐的碰撞,营造出天崩地裂的震撼感,传统与现代的融合让音乐既熟悉又新颖。

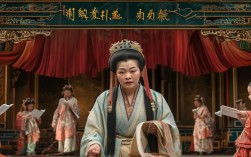

表演艺术上,剧团充分发挥京剧“唱念做打”的综合性优势,饰演沉香的青年演员需兼顾文戏的细腻与武戏的刚劲:文戏中,通过眼神、身段表现角色的内心挣扎,如“夜思母亲”一场,以颤抖的手指、凝望远方的目光,传递出对母亲的思念;武戏中,“劈山”“斗二郎神”等场次则展示了扎实的翻扑跌打技艺,尤其是“跳台”“抢背”等高难度动作,干净利落,惊险刺激,赢得观众阵阵喝彩,饰演三圣母的演员则注重“以情带声”,唱腔中既有闺门旦的柔美,又有刀马旦的飒爽,特别是在“被压华山”的独白中,将痛苦、不甘与对未来的希望融为一体,感人至深,舞美设计同样别出心裁,传统“一桌二椅”的简约舞台与现代多媒体技术相结合:通过纱幕投影呈现“天宫仙境”“华山险峰”等场景,灯光则根据剧情变化营造或明丽或压抑的氛围,如三圣母与刘彦昌相会时,暖色调灯光烘托浪漫;二郎神出场时,冷光与烟雾交织,凸显其威严冷酷,视觉呈现既有京剧的写意之美,又不失现代舞台的冲击力。

自1985年首演以来,华东京剧团的《宝莲灯》历经多次复排与打磨,累计演出超500场,足迹遍布华东六省一市,并多次赴京、港、澳及海外交流演出,累计观众超百万人次,该剧曾荣获文化部“优秀剧目奖”“五个一工程奖”等多项殊荣,成为剧团的艺术“金字招牌”,观众评价其“既有老戏的韵味,又有新戏的活力”,年轻观众尤其喜欢其“节奏明快、场面好看”,老年观众则称赞“唱腔正、功夫硬”,真正实现了老少咸宜,除了商业演出,剧团还积极开展“戏曲进校园”活动,通过《宝莲灯》片段教学、演员互动体验等形式,让年轻一代感受京剧艺术的魅力,为传统文化的传承注入新活力。

华东京剧团的《宝莲灯》之所以能成为经典,不仅在于其对传统故事的精彩演绎,更在于其对“守正创新”的深刻践行——既坚守京剧艺术的“根”与“魂”,又以开放的姿态吸收时代元素与地域文化,让古老神话在当代舞台上焕发出新的生命力,正如剧团老艺术家所言:“京剧不是博物馆里的古董,而是流动的活水,只有不断与时代对话、与观众共鸣,才能真正传承下去。”

相关问答FAQs

问题1:华东京剧团的《宝莲灯》与其他院团(如中国京剧院)的版本相比,最独特的艺术特色是什么?

解答:华东京剧团的《宝莲灯》最独特的特色在于“地域文化深度融入”,具体而言,一是音乐上吸收了江南丝竹、山东琴书等华东地区民间音乐的旋律,形成了兼具京剧韵味与乡土气息的唱腔风格,如三圣母的唱段中融入昆曲的婉转,土地爷的念白带有山东方言的诙谐;二是表演上,群舞设计借鉴了华东秧歌、采茶舞等民间舞蹈元素,如“华山采药”一场的群舞演员步伐轻盈,充满生活气息;三是主题表达上,通过强化三圣母“反抗天规、追求自由”的独立人格,以及沉香“孝道与担当并重”的成长主题,更贴合华东地区“崇文重教、家国情怀”的文化心理,使神话故事更具地域情感共鸣。

问题2:《宝莲灯》中沉香的角色对青年演员的要求很高,剧团如何通过培养机制确保演员能胜任这一角色?

解答:沉香这一角色要求演员具备“文武兼备、声情并茂”的综合素养,华东京剧团通过“三阶培养法”确保演员成长:第一阶段(基础训练):青年演员入团后需先接受3年系统训练,重点学习京剧基本功(唱腔、身段、把子功)和行当知识,尤其强化小生、武生的腰腿功、翻扑技巧;第二阶段(配角实践):通过在《宝莲灯》中饰演土地爷、小仙童等配角,熟悉剧情节奏、积累舞台经验,同时由资深演员“一对一”指导,学习如何通过细节表现人物性格;第三阶段(主角挑梁):在完成前两阶段后,通过内部考核选拔优秀演员担纲沉香,并安排与三圣母、刘彦昌等配角的“对手戏”集训,重点打磨情感表达与武戏衔接,确保演员既能展现“劈山救母”的英武,又能传递“思念母亲”的柔情,最终实现“形神兼备”的舞台呈现。