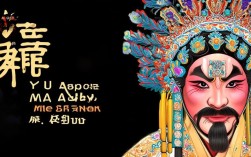

豫剧作为中国最具代表性的地方剧种之一,其伴奏音乐以鲜明的中原文化特质和丰富的表现力著称,在豫剧伴奏的调式体系中,F调因其独特的音域适配性、情感包容性与地域文化契合度,成为传统与现代剧目中最为核心的调式之一,无论是表现中原儿女的豪迈坚韧,还是刻画细腻婉转的儿女情长,F调伴奏都能通过其独特的音阶组织与乐器配合,为豫剧唱腔提供坚实的音乐支撑,塑造出“腔随情转,乐伴戏生”的艺术效果。

豫剧伴奏的调式根基与F调的独特定位

豫剧伴奏以“板式变化体”为结构基础,调式不仅是音高的组织框架,更是板式节奏、情感表达与地域风格的核心载体,传统豫剧唱腔以五声音阶(宫、商、角、徵、羽)为基础,辅以清角(fa)、变徵(#fa)、变宫(si)等偏音构成七声音阶,而F调以F为宫音(主音),其音阶(F、G、A、bB、C、D、E)与河南方言的声调走向高度契合——尤其是河南方言中“阳平(上声)的起伏”与“去声(去声)的顿挫”,能通过F调音程关系(如大三度、纯五度)得到准确呈现。

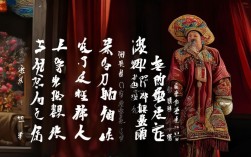

相较于G调(明亮但略显单薄)、降E调(浑厚但高音区吃力),F调在中音区(a1-c2)的饱满度与高音区(d2-e3)的穿透力之间取得了完美平衡,这一特性使其既能承载豫剧“大本腔”(男声主腔)的浑厚苍劲,又能适配“二本腔”(女声主腔)的清亮婉转,成为多数文戏(如《秦香莲》《朝阳沟》)与武戏(如《穆桂英挂帅》《花木兰》)的“标配调式”,F调的宫音(F)与河南民间音乐的“徵调式”存在内在关联,使其在伴奏中更易融入中原地区“粗犷中见细腻”的审美特质,成为豫剧“乡土性”与“艺术性”融合的重要纽带。

F调伴奏的乐器配置与技法解析

豫剧伴奏乐队分为“文场”(拉弦、弹拨、吹管乐器)与“武场”(打击乐器),F调下各乐器的定弦、演奏技法需围绕F调音阶展开,形成“主次分明、和声互补”的伴奏体系。

主奏乐器:板胡的“灵魂”作用

板胡是豫剧伴奏的“领奏乐器”,在F调中其定弦为内弦F(d1)、外弦C(g1),构成纯五度关系,以F宫音为中心音阶演奏,板胡的琴筒蒙以蟒皮,音色高亢嘹亮,穿透力强,在F调下可通过以下技法塑造“豫剧腔”:

- 滑音:分为“大滑音”(如从bB滑向A,模拟河南方言“拐弯”)与“小滑音”(如从C滑向bB,表现语气转折),是豫剧“腔随字走”的核心技法;

- 颤音:“细颤音”(频率快、幅度小,表现喜悦)与“大颤音”(频率慢、幅度大,表现悲愤),结合唱腔的情感起伏;

- 顿弓:通过“重起轻收”或“轻起重收”的弓法,突出梆子腔的“重拍”,如【二八板】中“梆子敲击板鼓,板胡顿弓呼应”,形成“铿锵有力”的节奏感。

辅助乐器:和声与色彩的填充

- 二胡:定弦与板胡一致(内弦F、外弦C),或采用“五度内差”(内弦bB、外弦F),作为旋律的延伸与和声填充,其音色柔美,擅长长音连奏,在【慢板】中与板胡形成“主副旋律”呼应,如《秦香莲》“躬身下施礼”中,二胡以长音铺垫板胡的悲切滑音,增强情感厚度。

- 中阮与琵琶:中阮采用F调四度定弦(F、C、G、D),以分解和弦为主,强化低音支撑;琵琶则以“轮指”“扫弦”技法点缀节奏,在【流水板】中(如《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”)通过密集的节奏型推动情绪高涨。

- 笙:以F为宫音的传统笙簧音位,吹奏“宫商角徵羽”五声音阶及传统和声(如F大三和弦、属七和弦G-B-D-F),稳定调性的同时,填充中音区,避免板胡高音区“单薄”、二胡中音区“模糊”的缺陷。

- 笛子:筒音作re(调式为F调),音色清亮,在【飞板】或欢快的【二八板】中辅助旋律,如《朝阳沟》“亲家母你坐下”笛子花舌音与板胡快弓结合,表现青春活力。

武场:节奏的“骨架”与情绪的“引擎”

武场以板鼓、梆子为主,F调下其节奏型需与板式紧密配合:

- 板鼓:通过“点板”指挥文场速度,如【慢板】的“中眼起,头眼落”,【流水板】的“眼起板落”,确保伴奏与唱腔“严丝合缝”;

- 梆子:敲击强拍,音色清脆,F调下多采用“前紧后松”的节奏型(如【二八板】的“XX X”),强化“梆子腔”的“明快有力”,成为豫剧伴奏的“节奏标识”。

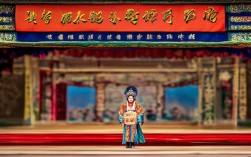

F调在经典唱段中的实践与情感表达

豫剧不同板式下,F调的伴奏手法与情感侧重各异,通过经典唱段可直观其艺术魅力:

【慢板】:悲情戏的“低吟浅唱”

以《秦香莲》“躬身下施礼”为例,速度为60/拍,F调伴奏以板胡长音(如F音持续2拍)为主,辅以二胡连弓,通过“大滑音”(从bB滑向A)模拟秦香莲的哽咽,中阮以琶音(F-A-C)渲染压抑氛围,梆子仅在强拍轻敲,整体音色低沉而富有张力,贴合“苦情戏”的哀婉与坚韧。

【二八板】:叙事戏的“明快有力”

以《花木兰》“刘大哥讲话理太偏”为例,速度为120/拍,F调伴奏板胡采用“顿弓”技法,旋律以F调音阶的级进为主(F-G-A-bB-C),梆子重拍密集(“XX X”),中阮以“扫弦”强化节奏,二胡以八度填充和声,整体简洁明快,突出花木兰的直爽与反抗精神。

【流水板】:武戏的“激昂高亢”

以《穆桂英挂帅》“辕门外三声炮”为例,速度为160/拍,F调伴奏板胡采用“快弓”技法,音阶跳跃(F-A-C-E-D-C),梆子“紧打慢唱”,笛子以花舌音点缀,弦乐群以强力和弦(F-A-C)推动情绪,表现穆桂英挂帅的豪迈与激昂。

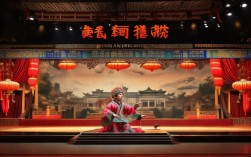

F调伴奏的传承与现代调适

传统豫剧F调伴奏遵循“口传心授”模式,强调“死谱活奏”——乐谱仅记录基本旋律,演奏者需根据演员唱腔的“气口”“润腔”即兴发挥,随着时代发展,现代豫剧伴奏在保留F调核心韵味的基础上,融入了西洋配器理念:如加入大提琴、贝司强化低音,使用电子合成器模拟板胡音色,甚至在F调基础上尝试“离调”(如转向G调)丰富和声色彩,例如新版《程婴救孤》中,F调伴奏以板胡为主旋律,辅以弦乐群的铺陈,既保留传统“哭腔”滑音技法,又通过和声层次感增强悲剧的史诗感,实现了“传统为根、创新为翼”的传承路径。

相关问答FAQs

问题1:豫剧伴奏中F调与G调、降E调的主要区别是什么?

解答:F调、G调、降E调是豫剧伴奏的三大常用调式,区别主要体现在音域适配性、情感色彩与乐器表现力上,F调以F宫音为中心,音域(a1-e3)覆盖“大本腔”与“二本腔”的中高音区,音色饱满且兼具穿透力,适合表现悲喜交织的复杂情感;G调(G宫音)音域更高(b1-f3),音色更明亮,但低音区单薄,多用于轻快活泼的“小戏”(如《卷席筒》);降E调(降E宫音)音域较低(g-c2),音色浑厚但高音区易“吃字”,多用于苍劲悲怆的“老生戏”(如《包青天》),F调板胡定弦(F-C)与河南方言声调契合度更高,G调(G-D)更适合“高亢激越”,降E调(降E-降B)则强调“苍劲沉稳”。

问题2:初学者学习豫剧F调伴奏需要注意哪些技巧?

解答:初学者需把握“音准、腔韵、节奏”三要素,音准是基础,需熟练掌握F调音阶(F、G、A、bB、C、D、E)的指法(如板胡“把位”练习),确保偏音“bB”的音高准确;腔韵是灵魂,重点练习“滑音”(大滑音模拟方言拐弯)、“颤音”(细颤音表喜悦、大颤音表悲愤)等技法,通过模仿老艺人录音体会“豫味”润腔;节奏是骨架,熟悉【慢板】【二八板】【流水板】的节奏特点(如【慢板】“一板三眼”),通过梆子与板鼓配合掌握“眼起板落”,建议多与演员合作,观察唱腔“气口”,做到“伴奏随腔”,避免“脱节”。