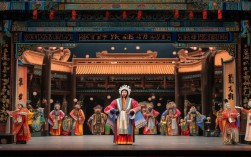

京剧《上天台》又名《刘秀醉真香》,是传统老生戏中的经典剧目,讲述了东汉光武帝刘秀因开国功臣姚期之子姚刚打死国舅,怒斩姚期后,酒醉忆旧,深感愧疚,最终与姚期之子姚刚君臣和好的故事,这出戏以唱功见长,对演员的唱腔、念白和情感把控要求极高,而京剧“杨派”创始人杨宝森的演绎,更是将剧中刘秀的复杂心境展现得淋漓尽致,成为后世学习的典范。

杨宝森的《上天台》之所以堪称经典,首先得益于他醇厚苍劲的唱腔,他嗓音高亮而内敛,不追求花哨的技巧,却以“脑后音”“擞音”等细腻的润腔,赋予唱腔深沉的历史感与人物情感的温度,例如剧中核心唱段“孤离了龙书案皇兄大怒”,杨宝森以平稳的节奏、饱满的气口,唱出了刘秀对功臣的愧疚、对朝堂局势的无奈,以及作为帝王的隐忍,他的唱腔如陈年佳酿,初听平淡,细品却韵味悠长,每一个字都带着人物的身份与情感重量,让“君王无奈”的叹息直抵人心。

在念白与表演上,杨宝森同样精准把握了刘秀的“帝王气”与“人情味”,剧中刘秀从最初的震怒,到酒醉后的追忆与悔恨,再到最后的宽恕与温情,情绪层次丰富,杨宝森的念白字正腔圆,既有帝王的威严,又不失长者的慈祥,尤其“姚皇兄啊”一句,既有对逝去故人的怀念,又有对错斩功臣的自责,寥寥数字便让人物立体起来,他的表演不瘟不火,没有过多的身段设计,却通过眼神、手势的细微变化,将刘秀内心的波澜外化于无形,如“醉态”中的踉跄与眼神迷离,既符合剧情,又暗合人物醉酒后的真实状态。

为更直观展现杨宝森的艺术特色,以下是其《上天台》核心唱段与表演特点的对比分析:

| 唱段/表演环节 | 杨宝森艺术特点 | 情感表达 |

|---|---|---|

| “孤离了龙书案皇兄大怒” | 行腔平稳,气口绵长,以“平”显“悲” | 帝王威严下的愧疚与无奈 |

| “姚皇兄为国事把命丧” | 脑后音运用,尾音下沉,苍劲醇厚 | 对功臣的深切怀念与追悔 |

| “孤酒醉在真香阁” | 擞音点缀,节奏稍缓,似醉非醉 | 醉态中的真情流露与自我宽慰 |

杨宝森的《上天台》之所以成为“杨派”代表作,更在于他对人物历史感的深度挖掘,他没有将刘秀塑造成一个简单的“明君”,而是展现了一个在权力、情感与道义间挣扎的复杂个体——他既要维护皇权尊严,又要背负对兄弟的亏欠,这种“接地气”的人物塑造,打破了传统帝王戏的刻板印象,让杨派的表演更具人文关怀,后世老生演员如马少良、张克等,均从杨宝森的《上天台》中汲取养分,足见其艺术生命力之持久。

FAQs

Q:杨宝森的《上天台》与马派(马连良)的《上天台》有何不同?

A:杨宝森与马连良均擅演《上天台》,但风格迥异,杨派以唱为主,唱腔苍劲醇厚,注重人物内心的深沉表达,表演“简中见深”;马派则“唱念做打”并重,念白抑扬顿挫,身段潇洒灵动,更突出刘秀的帝王气度与舞台表现力,杨派如“醇酒”,回味悠长;马派如“浓茶”,酣畅淋漓,各具千秋。

Q:《上天台》的剧情为何适合杨宝森的表演风格?

A:《上天台》的核心是“唱功戏”,刘秀的大段唱腔需要演员具备扎实的唱功与对人物情感的细腻把控,杨宝森嗓音条件虽非天赋异禀,但他以“韵味”取胜,擅长通过平稳的节奏、深沉的行腔表现人物的复杂心境,剧中刘秀“悔、怒、悲、喜”的情绪变化,恰好契合杨派“不尚花巧,以情带声”的表演理念,使唱腔与人物情感高度统一,成为其艺术风格的完美载体。