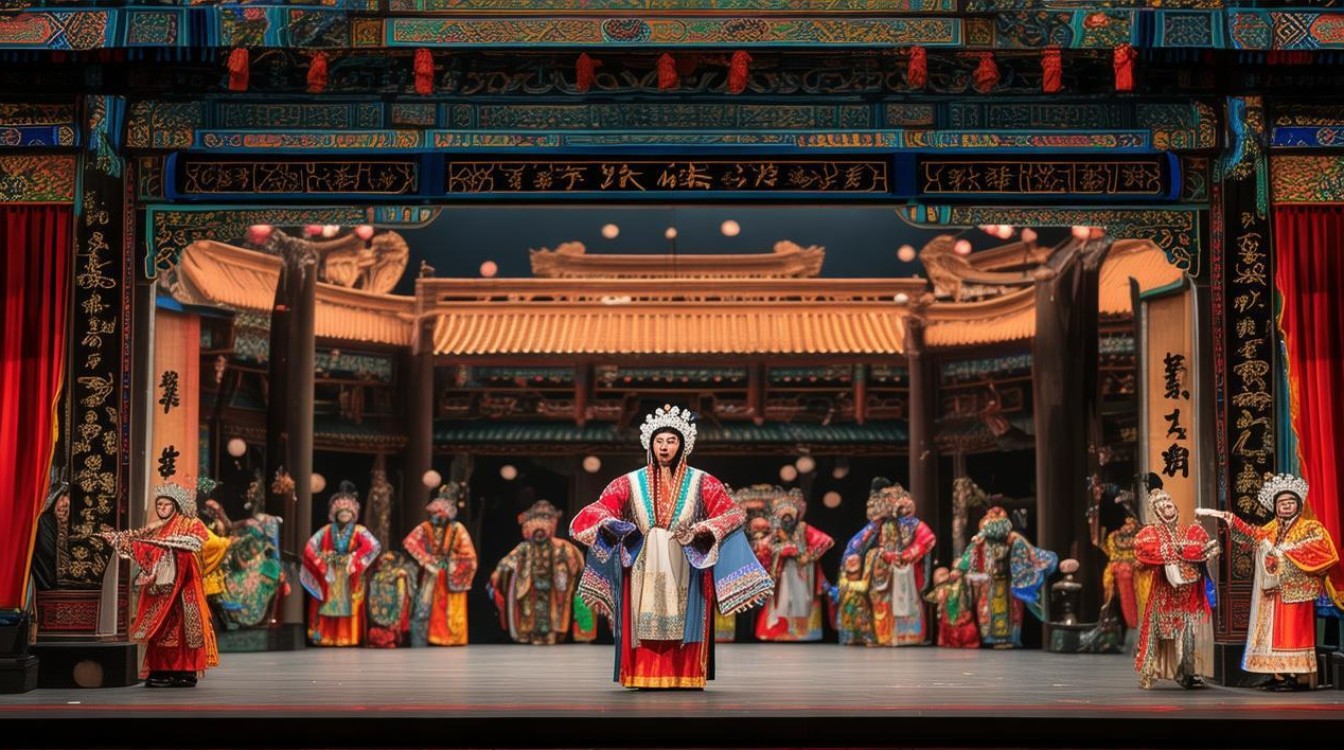

北宋初年,宋太祖赵匡胤突然驾崩,“烛影斧声”的疑云笼罩朝野,其弟赵光义以“金匮之盟”为由继位,是为宋太宗,太祖皇后贺后(贺国母)得知丈夫死因蹊跷,又痛恨赵光义篡位,悲愤交加之下,携长子赵德昭入宫理论,上演了一出“金殿骂贼”的悲壮大戏,京剧《贺后骂殿》便取材于此。

剧情始于贺后得知赵匡胤死讯后,拒绝接受赵光义的皇帝尊号,认为其谋害亲兄、篡夺皇位,违背人伦,她召来长子赵德昭,原是太祖钦定的皇位继承人,却因赵光义继位而沦为亲王,贺后痛陈太祖恩德,斥责赵光义的背信弃义,命赵德昭入宫面圣,讨还公道,赵德昭虽知母亲所言句句在理,却碍于君臣大义,左右为难,最终在贺后的逼迫下,怀着复杂心情进宫。

金殿之上,赵光义端坐龙椅,面对赵德昭的质问,以“兄终弟及”为由搪塞,贺后随后闯入,她头戴素冠,身着缟素,以先皇后之尊,痛斥赵光义:“自盘古立帝号,哪有弟杀兄把位篡!金匮之盟你敢不认,烛影斧声你心胆寒!”她历数太祖开国的功绩,对比赵光义的卑劣行径,言辞激烈,字字泣血,贺后更以历代昏君亡国的教训警示赵光义,声言若不为太祖报仇,便以死相拼,撞柱而亡,赵光义被贺后的刚烈震慑,又忌惮朝中舆论,只得暂且妥协,承诺为太祖举行盛大葬礼,并追封赵德昭为忠孝王。

赵德昭目睹母亲与皇帝对峙的惨烈,深知自己处境艰难,既无力为父报仇,又愧对母亲期望,最终悲愤自刎于金殿,贺后闻讯如遭雷击,抱着儿子的尸身痛哭欲绝,昏厥当场,赵光义面对此情此景,虽有愧疚,却仍以皇权稳固为重,最终下旨厚葬太祖,追封赵德昭,并尊贺后为太后,一场风波暂时平息,但皇室裂痕已深,贺后的悲骂也成为后世对权力斗争中人性与道义的深刻反思。

人物关系表

| 人物 | 身份 | 与太祖关系 | 与贺后关系 | 关键行动 |

|---|---|---|---|---|

| 贺后 | 太祖皇后 | 结发夫妻 | 自身 | 带子骂殿,痛斥赵光义 |

| 赵光义 | 宋太宗 | 弟弟 | 嫂子 | 篡位继位,被迫妥协 |

| 赵德昭 | 太祖长子 | 亲子 | 母子 | 入宫质问,悲愤自刎 |

相关问答FAQs

Q:《贺后骂殿》中贺后的形象有何特点?

A:贺后是京剧中的“青衣”代表,形象刚烈忠贞、外柔内刚,她作为皇后,既有母仪天下的端庄,又有为夫报仇的决心;面对强权时不畏生死,以“骂”为武器维护皇室尊严;对儿子赵德昭既有慈母的牵挂,又有对道义的坚守,最终因丧子之痛悲愤交加,是一个集忠、烈、悲于一身的经典女性形象。

Q:“烛影斧声”的典故与《贺后骂殿》剧情有何关联?

A:“烛影斧声”是宋太祖赵匡胤离奇死亡的历史疑案,相传赵匡胤夜间与赵光义饮酒,烛光下赵光义离席,宫人听到斧凿声和赵匡胤的惨叫,次日太祖暴毙。《贺后骂殿》以此典故为背景,将贺后的悲愤与赵匡胤的死因直接挂钩,使“骂殿”行为更具合理性——贺后并非无理取闹,而是确信丈夫死于赵光义之手,她的痛斥既是对个人仇恨的宣泄,也是对篡位者道义的审判,成为推动剧情的核心冲突。