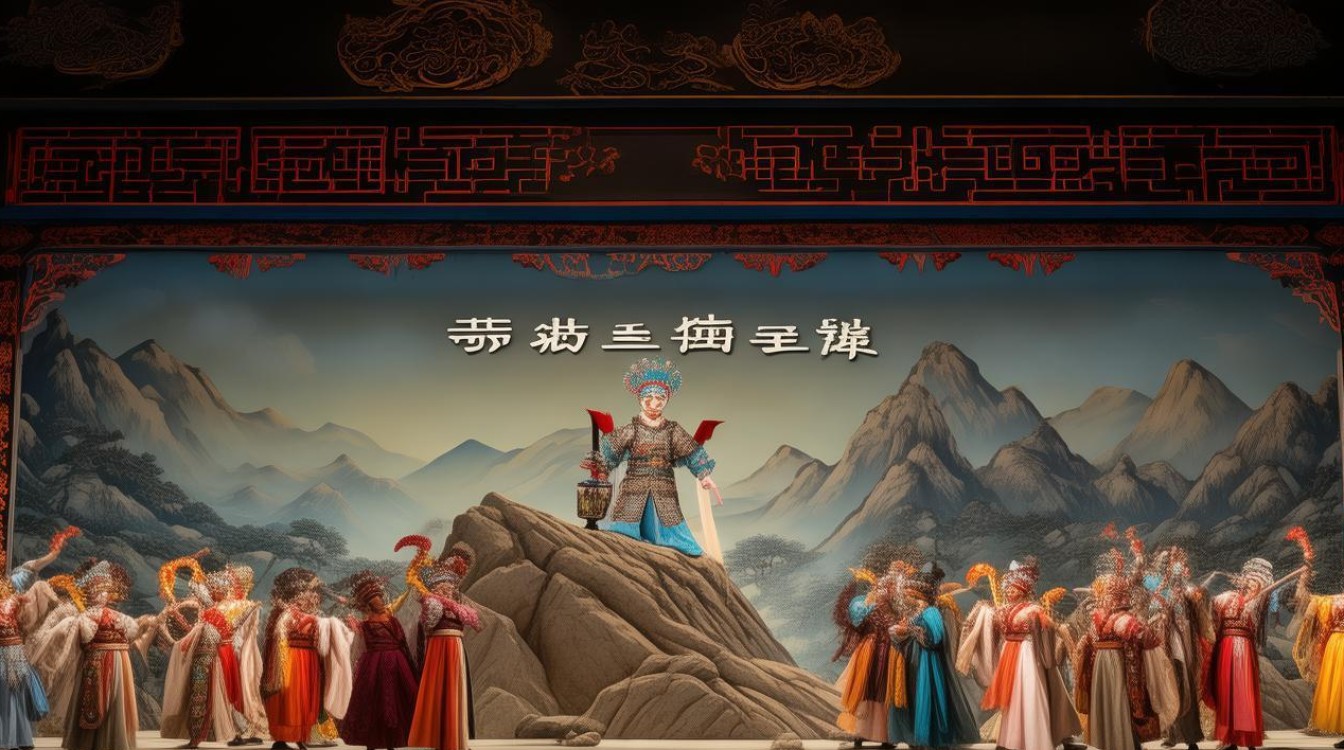

京剧传统剧目中,《定军山》是一出极具代表性的老生经典,以三国时期黄忠大战定军山的故事为蓝本,集中展现了京剧“唱念做打”的综合艺术魅力,被誉为“京戏之祖”的重要剧目之一,该剧剧情跌宕起伏,人物性格鲜明,表演技艺精湛,自清代同光年间以来久演不衰,是老生行当的必修戏码,也是中国戏曲史上具有里程碑意义的作品。

剧情梗概

《定军山》的故事取材于《三国演义》第七十回“猛张飞智取瓦口隘,老黄忠计夺天荡山”,东汉末年,曹操派大将夏侯渊镇守南郑,定军山是蜀汉北伐的必经之地,若能夺取,便可打开通往汉中的门户,诸葛亮为激励老将黄忠,故意以法正之口激将:“黄忠虽勇,怎比当年?若斩得夏侯渊,方显老将英雄。”黄忠不服老,立下军令状,愿与法正共定计策,夺取定军山。

剧中,黄忠与法正定下“诱敌深入”之计:先佯装败退,诱夏侯渊追击;再占据定军山对面的对山,居高临下;待夏侯渊分兵围攻对山时,黄忠率军从山腰杀出,直取夏侯渊大营,黄忠凭借过人的胆识与武艺,在法正的指挥下,一刀将夏侯渊斩于马下,成功夺取定军山,为蜀汉北伐奠定基础,全剧以“请战”“定计”“出马”“交锋”“斩渊”为核心情节,节奏紧凑,高潮迭起,将黄忠“老当益壮”“智勇双全”的形象刻画得淋漓尽致。

艺术特色

《定军山》的艺术成就体现在行当、唱腔、表演、服装等多个方面,是京剧传统美学的集中体现。

行当与人物塑造

剧中主角黄忠属“老生”行当,但区别于以唱功为主的“文老生”(如《捉放曹》的陈宫),黄忠是“文武老生”的代表,要求演员兼具唱、念、做、打四项技艺,黄忠虽年过六旬,但武艺高强、豪迈自信,表演时需通过稳健的台步、利落的手眼身法,展现其“老将不死”的英勇气概,反派夏侯渊为“净行”(花脸),性格骄横跋扈,表演需突出其勇猛却鲁莽的特点,与黄忠形成鲜明对比,军师法正为“老生”,以念白和身段见长,其冷静智谋的形象通过“羽扇纶巾”的扮相与沉稳的表演得以凸显。

唱腔设计

《定军山》的唱腔以西皮为主,节奏明快,气势磅礴,最能体现老生行当的“阳刚之美”,剧中经典唱段“头通鼓,战饭造;二通鼓,紧战袍;三通鼓,刀出鞘;四通鼓,把兵交”,通过“西皮流水板”的板式变化,将黄忠出征前的激昂情绪层层递进地展现出来:从“战饭造”的沉稳准备,到“紧战袍”的紧张蓄势,再到“刀出鞘”的杀气腾腾,把兵交”的决绝果敢,唱腔与人物心理、剧情节奏完美契合,成为老生唱腔的典范。“在黄罗宝帐领将令”等唱段运用“西皮导板”“西皮原板”转“西皮快板”的结构,既展现了黄忠对诸葛亮的尊重,又表现其请战时的豪情,唱腔起伏跌宕,极具感染力。

表演程式

京剧表演讲究“程式化”,《定军山》中的“趟马”“开打”等程式动作,将虚拟性与技艺性结合得淋漓尽致。“趟马”是表现骑马行军的经典程式,演员通过马鞭的挥舞、身体的晃动、眼神的配合,模拟骑马越涧、登山涉水的场景,黄忠的“趟马”需突出“老而弥坚”的特点——步伐稳健而不失灵活,身段沉稳却暗藏杀气。“开打”则是全剧的高潮,黄忠与夏侯渊的“刀枪对决”,讲究“一招一式皆有出处”,通过“挡”“砍”“刺”“劈”等招式的组合,配合锣鼓经的节奏,营造出紧张激烈的战场氛围,尤其是黄忠“劈夏侯渊”的瞬间,演员需腾空跃起,刀落时夏侯渊“僵尸倒地”,这一动作对演员的腰腿力量与舞台节奏把控能力要求极高,堪称京剧武戏的经典场面。

服装与道具

《定军山》的服装道具严格遵循京剧“宁穿破,不穿错”的原则,黄忠的扮相为“白靠”(白色靠旗、靠衣),象征其老将身份,胸前“护心镜”与背靠旗凸显威严;头戴“帅盔”,髯口(黑髯)体现其年龄与稳重,夏侯渊则穿“黑靠”,戴“扎巾”,脸谱勾“十字门花”,突出其勇猛却鲁莽的性格,道具方面,黄忠使用“大刀”(青龙偃月刀的变体),刀头挂红绸,象征杀气;法正手持“羽扇”,诸葛亮则以“令旗”为道具,通过不同道具的运用,强化人物身份与性格特征。

历史地位与影响

《定军山》的诞生与京剧的发展紧密相关,清代中后期,徽班进京后融合汉调、昆曲等剧种,形成京剧雏形,《定军山》正是在这一背景下,由早期京剧演员(如程长庚)整理创排,后经“老生三鼎甲”之一的谭鑫培加工完善,成为其代表作,谭鑫培通过调整唱腔节奏、简化武打动作、强化人物内心刻画,使《定军山》更具艺术感染力,奠定了“谭派”老生的基础。

值得一提的是,1905年,中国第一部电影《定军山》便以谭鑫培表演的《定军山》片段为拍摄内容,记录了“请战”“舞刀”等经典场面,标志着中国电影艺术的诞生,这一历史事件,让《定军山》不仅成为京剧的经典,更成为中国戏剧与电影文化的重要符号。

时至今日,《定军山》仍是京剧舞台上的常演剧目,余叔岩、马连良、谭富英、奚啸伯等老生流派均将其作为代表戏,不同流派在唱腔、表演上各有特色,但核心的“老当益壮”“智勇双全”的主题始终未变,该剧不仅传承了京剧的艺术精髓,更以生动的艺术形象,传递了中华民族“老骥伏枥,志在千里”的精神内涵。

剧中主要人物与行当对照表

| 人物 | 行当 | 扮相特点 | 性格特征 |

|---|---|---|---|

| 黄忠 | 文武老生 | 白靠、帅盔、黑髯 | 老当益壮、智勇双全 |

| 法正 | 老生 | 文生巾、褶子、羽扇 | 足智多谋、沉稳冷静 |

| 夏侯渊 | 净(花脸) | 黑靠、扎巾、十字门脸谱 | 骄横勇猛、鲁莽急躁 |

| 诸葛亮 | 老生 | 道袍、纶巾、令旗 | 运筹帷幄、知人善任 |

相关问答FAQs

Q1:《定军山》中黄忠由老生扮演,而非武生或净行,有何艺术考量?

A1:黄忠由“文武老生”扮演,是京剧人物塑造“以行当定性格”的经典体现,老生行当擅长表现“成熟稳重、有身份有阅历”的人物,黄忠虽为武将,但年龄较长(剧中设定60余岁),且性格中既有“勇”(武)又有“谋”(文),如与法正定计时的沉稳、请战时的激昂,这些复杂的心理活动通过老生的“唱念做打”更能细腻展现,若由武生(以“翻扑跌打”为主)扮演,易侧重“武”而忽略“智”;由净行(花脸,多表现粗犷勇猛)扮演,则难以体现黄忠的“老将”气质与儒雅一面,文武老生的定位,既符合人物身份,又能最大化展现京剧“技艺融合”的艺术特点。

Q2:《定军山》为何能成为京剧艺术的“活化石”?

A2:《定军山》被誉为京剧“活化石”,主要基于三点:其一,历史传承性:从清代同光年间至今,历经两百余年传承,谭鑫培、余叔岩、马连良等大师均对其进行了艺术加工,形成清晰的流派脉络,是京剧发展史的缩影;其二,艺术综合性:集中体现了京剧“唱念做打”四项基本功,如“西皮流水”的唱腔、“趟马”的表演、“刀枪对决”的开打,堪称京剧程式化表演的集大成者;其三,文化代表性:其题材源自《三国演义》,承载了中华民族“忠勇智”的传统价值观,且与1905年中国第一部电影《定军山》的历史事件绑定,成为中国戏剧与电影文化的重要符号。《定军山》不仅是京剧舞台上的经典,更是研究中国戏曲艺术演变、传承与文化价值的关键文本。