戏曲与戏剧是两个既紧密关联又存在显著差异的概念,从广义上讲,戏剧是以舞台表演为中心,通过演员扮演角色,在舞台上呈现故事情节、塑造人物形象的艺术形式;而戏曲则是中国特有的传统戏剧形式,是戏剧艺术在中国文化土壤中发展出的独特分支,两者在艺术本质、表现手法、历史渊源等方面既有深刻的共性,又因文化背景和审美传统的不同而呈现出各自的特色。

戏曲与戏剧的共性:同属舞台综合艺术

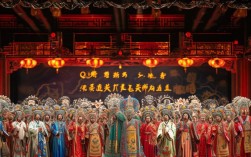

戏曲与戏剧最核心的联系在于它们都属于“戏剧”这一广义的艺术范畴,均以舞台表演为载体,融合了多种艺术元素,共同服务于故事叙述和情感表达,两者都是综合艺术的集中体现,无论是西方的话剧、歌剧,还是中国的京剧、昆曲,都离不开文学(剧本)、音乐、舞蹈、美术、表演等元素的有机融合,剧本为戏剧提供结构和内容,音乐营造氛围、塑造人物,舞蹈和肢体动作推动情节,美术(布景、服装、化妆)构建视觉空间,而演员的表演则是将这些元素整合起来的核心纽带,莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》通过台词(文学)、配乐(音乐)、舞台动作(舞蹈与表演)及宫廷布景(美术)共同展现复仇主题;而中国京剧《霸王别姬》则以“唱念做打”(表演)、皮黄腔(音乐)、脸谱与戏服(美术)及楚汉战场背景(文学与美术)交织出英雄末路的悲壮。

两者都以“冲突”为核心驱动力,无论是戏剧还是戏曲,剧情的发展都依赖于人物之间、人物与环境之间的矛盾冲突,西方戏剧理论中,亚里士多德在《诗学》中提出“悲剧是模仿人的行动,行动的性质是‘严肃、完整、有一定长度’,通过引起‘怜悯与恐惧’来使情感得到净化”,强调冲突对戏剧的重要性;中国戏曲同样注重“戏核”的设置,如《窦娥冤》中“官吏昏聩”“天地不公”的冲突,《梁祝》中“封建礼教”与“自由爱情”的冲突,均通过激烈的戏剧矛盾推动观众情感共鸣。

两者都强调“表演”的二度创作,无论是戏剧演员还是戏曲演员,都需要在剧本(一度创作)的基础上,通过自身的理解、体验和技巧,将文字转化为鲜活的舞台形象,这种创作过程都要求演员具备“化身角色”的能力,只不过戏曲演员对“程式”的依赖更高,而话剧演员更侧重“生活化”的体验,但本质都是通过表演连接剧本与观众,实现艺术的最终呈现。

戏曲与戏剧的差异:文化基因塑造的独特形态

尽管戏曲与戏剧存在上述共性,但因文化背景、历史脉络和审美传统的不同,两者在艺术手法、表演体系和表现形式上呈现出显著差异,这些差异既体现了中国戏曲的独特性,也反映了戏剧艺术在不同文化中的多样化发展。

从起源与历史脉络看,西方戏剧起源于古希腊的酒神祭祀仪式,公元前6世纪的“酒神颂”逐渐发展为有对话、有情节的悲剧与喜剧,经过中世纪的宗教剧、文艺复兴的莎士比亚戏剧、19世纪的现实主义戏剧,再到现代的先锋戏剧,西方戏剧的发展始终与西方哲学、文学和社会思潮紧密相连,而中国戏曲的起源则更为多元,融合了原始歌舞(如《大韶》)、汉代的“百戏”(如东海黄公)、唐代的“参军戏”和“歌舞戏”,直至宋元时期,随着宋杂剧、金院本的成熟,戏曲才形成独立的艺术形式,元杂剧(如关汉卿《窦娥冤》)、明清传奇(如汤显祖《牡丹亭》)的相继出现,推动戏曲在文学性和表演性上达到高峰,其发展始终与中国传统的农耕文明、儒家伦理和民间审美相契合。

在核心艺术手法上,戏曲与戏剧的差异尤为明显,西方戏剧(以话剧为例)更注重“写实”,追求对生活场景的真实再现,演员的表演、舞台的布景、台词的语言都力求贴近生活,易卜生的《玩偶之家》中“娜拉出走”的情节,通过生活化的对话和细腻的心理描写,展现社会问题;而中国戏曲则强调“写意”,以“歌舞演故事”为核心,通过程式化的表演(如“起霸”表现武将的威严、“走边”表现夜行)、虚拟化的场景(如“三五步走遍天下,七八人百万雄兵”)和象征性的道具(如马鞭代表马、船桨代表船),在有限的舞台上展现无限的艺术空间,这种“写意”审美源于中国传统美学“虚实相生”“形神兼备”的理念,与西方戏剧的“写实”传统形成鲜明对比。

表演体系方面,戏曲形成了独特的“四功五法”体系。“四功”即“唱、念、做、打”,分别指歌唱、念白、表演和武打,要求演员具备全面的技艺;“五法”即“手、眼、身、法、步”,指手势、眼神、身段、技法与台步,强调演员身体的每一个细节都要符合角色的身份与情感,京剧中的“兰花手”表现女性的柔美,“亮相”动作展现人物的精气神;而西方戏剧(以体验派为例)则更注重演员对角色的内心体验,通过斯坦尼斯拉夫斯基的“方法演技”,要求演员“进入角色”,在舞台上真实地感受和表达情感,表演风格更自然、生活化。

音乐与语言的处理上,戏曲以“声腔”为核心,不同剧种有不同的声腔体系,如昆曲的“水磨腔”、京剧的“皮黄腔”、越剧的“弦下腔”,音乐不仅是伴奏,更是塑造人物、推动情节的重要手段;语言则兼具韵白(如京剧的“韵白”和“京白”)和方言特色,充满节奏感和音乐性,西方戏剧中,话剧以台词为主,语言更接近日常口语,音乐多为辅助(如背景配乐),歌剧虽以歌唱为主,但与戏曲的“声腔”体系仍有本质区别——歌剧的音乐更注重旋律的宏大与声乐技巧的展示,而戏曲的唱腔则与语言声调、情感表达紧密结合,形成“字正腔圆”的独特审美。

戏曲与戏剧的相互影响:跨文化对话中的艺术融合

在全球化背景下,戏曲与戏剧的交流日益频繁,两者在相互借鉴中推动着自身的发展,中国戏曲的独特艺术手法为世界戏剧提供了新的灵感,20世纪,德国戏剧家布莱希特受中国戏曲“间离效果”的启发,提出“史诗戏剧”理论,强调演员与角色的距离感,打破西方戏剧“第四堵墙”的写实传统;中国戏曲的程式化表演、虚拟化场景也被广泛应用于现代戏剧创作中,如话剧《茶馆》借鉴了戏曲的“群戏”编排和“京味儿”语言,增强了作品的地域特色和文化底蕴。

西方戏剧的叙事技巧、舞台技术和理念也深刻影响了中国戏曲的现代化转型,20世纪以来,戏曲导演开始借鉴话剧的导演制,打破过去“角儿中心”的创作模式,注重整体舞台效果的呈现;现代科技(如灯光、音响、多媒体)的引入,丰富了戏曲的表现力,如京剧《赤壁》通过多媒体技术再现“火烧赤壁”的宏大场面,传统程式与现代科技结合,既保留了戏曲的写意精神,又增强了视觉冲击力,西方戏剧对“人性”“个体意识”的深刻探讨,也促使戏曲题材从传统的历史故事、民间传说,向关注现实、反思人性的现代题材拓展,如现代京剧《骆驼祥子》《华子良》等,均以戏曲艺术形式诠释了现代文学经典,实现了传统与创新的融合。

戏曲与戏剧的关系,是“一般”与“特殊”的辩证统一,戏剧作为广义的艺术概念,为戏曲提供了发展的土壤和理论框架;而戏曲作为中国戏剧的独特形态,以其程式化、写意化的表演体系,丰富了世界戏剧的艺术宝库,两者在共性中传承艺术的本质,在差异中彰显文化的个性,在交流中推动艺术的创新,理解戏曲与戏剧的联系与区别,不仅有助于我们深入把握中国传统艺术的精髓,也能在跨文化视野下,更清晰地认识戏剧艺术的多样性与包容性。

相关问答FAQs

问:戏曲和戏剧的主要区别是什么?

答:戏曲和戏剧的主要区别体现在范畴、艺术手法和表演体系上。“戏剧”是广义概念,包括话剧、歌剧、舞剧、戏曲等多种形式;而“戏曲”是中国特有的传统戏剧形式,是戏剧的子集,艺术手法上,戏曲以“歌舞演故事”为核心,强调程式化、虚拟化的“写意”表演(如“唱念做打”“手眼身法步”);西方戏剧(以话剧为例)更侧重生活化的“写实”表演,追求对现实场景的真实再现,表演体系上,戏曲有严格的“四功五法”程式,而话剧多采用体验派、表现派等强调内心体验的表演体系,音乐与语言的运用也各有侧重(戏曲以声腔为核心,话剧以台词为主)。

问:戏曲如何在现代戏剧中保持生命力?

答:戏曲在现代戏剧中保持生命力,需要在传承与创新中找到平衡,要坚守传统艺术的精髓,如程式化表演、声腔艺术、写意审美等,这些是戏曲的“根脉”;要积极拥抱现代元素,如融入现代叙事题材(如现实生活、历史反思)、借鉴话剧的导演制和舞台技术(如灯光、多媒体)、探索跨界融合(如戏曲与流行音乐、数字艺术的结合),通过年轻化表达(如改编经典IP、推出戏曲动漫、开展戏曲进校园活动)吸引年轻观众,让传统艺术在当代语境中焕发新的活力,实现“老树开新花”。