在探讨戏曲艺术时,"珠帘秀"这个名字常被提及,但若将其与豫剧直接关联,可能存在一些需要厘清的细节,珠帘秀是元代著名的杂剧女演员,活跃于13世纪末至14世纪初的元大都(今北京),是元杂剧鼎盛时期的代表人物之一,而非豫剧演员,豫剧作为发源于河南的地方剧种,形成时间晚于元杂剧,二者在历史渊源、艺术风格上存在显著差异,或许是由于戏曲艺术的跨地域传播或记忆的混淆,有人会将珠帘秀的事迹与豫剧联系起来,这种"忘记"可能指向对剧种归属的模糊,或对珠帘秀艺术成就的细节记忆淡去,要准确理解这一话题,需从珠帘秀的真实身份、元杂剧的艺术特点,以及豫剧的发展脉络入手,方能明晰其中的关联与差异。

珠帘秀的生平与艺术成就

珠帘秀作为元代杂剧的"花部领袖",其生平细节虽因史料有限而略显模糊,但元代文人如关汉卿、胡祗遹等的著作中,仍能窥见其艺术风采,据元末夏庭芝《青楼集》记载,珠帘秀"杂剧为当今独步",长于扮演旦角,尤其擅长"闺怨""神怪"类剧目,唱腔婉转动人,表演细腻传神,她与关汉卿交往密切,关汉卿曾为她写下【南吕·一枝花】《赠朱帘秀》,我是个普天下的郎君领袖,盖世界浪子班头"的赞誉,不仅是对她个人魅力的肯定,更反映了元代文人与女演员之间的文化互动。

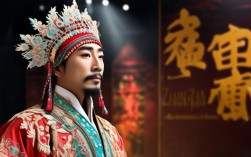

珠帘秀的艺术成就不仅体现在表演上,更在于她对元杂剧舞台艺术的推动,元代杂剧以"旦末主唱"为特点,女演员需兼具唱、念、做、打的综合能力,而珠帘秀正是这一要求的典范,她擅演的剧目如《望江亭》《救风尘》等(虽部分剧目归属存在争议,但可视为元代杂剧的常见题材),通过塑造泼辣聪慧的女性形象,打破了传统戏曲中女性的刻板印象,为后世戏曲角色塑造提供了借鉴,她作为"行首"(女演员中的领军人物),还培养了众多弟子,促进了元杂剧艺术的传承与发展。

元杂剧与豫剧的历史分野

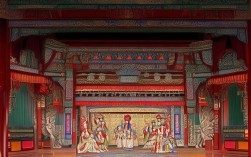

要厘清"珠帘秀是否属于豫剧",需明确两者的历史定位,元杂剧形成于金末元初,是在宋杂剧、金院本基础上发展成熟的戏曲形式,盛行于北方地区,尤其以元大都为中心,其音乐以北曲为主,风格豪放激越,代表作家有关汉卿、王实甫、马致远等,代表剧目有《窦娥冤》《西厢记》《汉宫秋》等,而豫剧的前身为"河南梆子",形成于明末清初,是在河南民间歌舞、说唱艺术(如汴梁腔、祥符调)基础上,吸收秦腔、蒲梆等外来声腔逐渐演变而来,清代中后期开始兴盛,20世纪初才正式定名"豫剧"。

从时间线看,珠帘秀生活的元代早于豫剧的形成数百年,两者不可能存在直接的艺术传承,元杂剧的"北曲"体系与豫剧的"梆子腔”体系在音乐结构、伴奏乐器、表演风格上均有本质区别:元杂剧以曲牌联套为主,伴奏以笛、鼓、板为主,表演偏重文唱;豫剧则以板式变化为主,伴奏以板胡、梆子、锣鼓为主,表演风格粗犷豪放,更贴近中原民间的生活气息,将珠帘秀归为豫剧演员,显然是对剧种历史认知的偏差。

"忘记"的可能:记忆的混淆与文化的共鸣

为何会出现"豫剧珠帘秀"这样的表述?或许源于两方面的原因:一是戏曲传播中的"跨时空嫁接",豫剧在发展过程中,曾大量吸收传统戏曲题材,如《穆桂英挂帅》《花木兰》等,部分剧目可能因情节相似(如才女、名伶故事),导致观众将不同剧种的人物形象混淆;二是"珠帘秀"作为戏曲名伶的符号意义,超越了具体剧种,成为"优秀女演员"的代名词,在民间记忆中,人们可能将这种普遍意义投射到熟悉的剧种(如豫剧)上,从而产生"豫剧也有珠帘秀"的误记。

值得注意的是,豫剧虽无"珠帘秀"这一具体角色,但历史上不乏类似的艺术名家,如20世纪豫剧大师常香玉,她创立的"常派"艺术以"字正腔圆、声情并茂"著称,主演的《花木兰》《拷红》等剧目影响深远,其艺术精神与珠帘秀对戏曲的执着追求一脉相承,或许,人们"忘记"的并非珠帘秀本身,而是戏曲史上那些闪耀的女性艺术家,她们在不同时代、不同剧种中共同构成了中国戏曲的璀璨星空。

元杂剧珠帘秀与豫剧名伶艺术特点对比

为更清晰地呈现两者的差异与共性,可通过以下表格对比:

| 对比维度 | 元杂剧·珠帘秀 | 豫剧·常香玉(代表) |

|---|---|---|

| 历史时期 | 元代(13-14世纪) | 现代(20世纪) |

| 剧种属性 | 元杂剧(北曲体系) | 豫剧(梆子腔体系) |

| 代表角色类型 | 闺怨旦、神怪旦(如《望江亭》谭记儿原型) | 刚健旦、闺门旦(如《花木兰》花木兰) |

| 艺术风格 | 唱腔婉转,偏重文雅,文人气息浓厚 | 唱腔高亢,气势磅礴,兼具生活化与戏剧性 |

| 社会影响 | 元代杂剧舞台的标志性人物,推动杂剧艺术传播 | 豫剧"常派"创始人,拓展豫剧全国影响力 |

| 文化意义 | 元代文人-艺人互动的见证,打破女性表演禁锢 | 结合时代精神(如抗美援朝),体现戏曲的社会功能 |

从表格可见,珠帘秀与豫剧名伶虽分属不同时代与剧种,但均以卓越的艺术才华推动了戏曲发展,且通过塑造鲜活女性形象,传递了女性的力量与智慧,这种跨越时空的艺术共鸣,或许正是人们将二者联系起来的深层原因。

"豫剧珠帘秀"的表述混淆了剧种与历史,珠帘秀作为元杂剧的传奇演员,其艺术成就属于元代戏曲的辉煌篇章,而非豫剧的历史范畴,这种"忘记"提醒我们,在认知戏曲艺术时,需厘清不同剧种的历史脉络与文化特质,同时也要看到优秀戏曲艺术精神在不同时代、不同剧种中的延续与共鸣,无论是元杂剧的珠帘秀,还是豫剧的常香玉,她们都是中国戏曲史上不可或缺的明珠,共同照亮了传统艺术的传承之路。

相关问答FAQs

Q1:珠帘秀是豫剧演员吗?

A:不是,珠帘秀是元代著名的杂剧女演员,活跃于13-14世纪的元大都,属于元杂剧艺术体系,而非豫剧,豫剧形成于明末清初,晚于元杂剧数百年,两者在历史、音乐、表演风格上均有本质区别,将珠帘秀归为豫剧演员,是对剧种历史认知的混淆。

Q2:豫剧中有类似珠帘秀的名伶故事吗?

A:豫剧虽无"珠帘秀"这一具体角色,但历史上涌现了许多优秀的女表演艺术家,如常香玉、陈素真、马金凤等,她们以精湛的技艺塑造了众多经典女性形象(如花木兰、穆桂英),其艺术成就和精神追求与珠帘秀有相似之处,常香玉主演的《花木兰》,通过巾帼英雄的故事传递家国情怀,与珠帘秀塑造的聪慧女性形象共同体现了戏曲艺术对女性力量的赞颂。