河南豫剧电影《借牛》是中国戏曲电影史上的经典之作,诞生于1966年,由长春电影制片厂摄制,刘国栋执导,唐喜成、吴碧波等豫剧名家主演,影片改编自河南越调同名现代戏,移植为豫剧后,以朴实的叙事、鲜活的人物和浓郁的乡土气息,成为展现豫剧现代戏魅力的代表性作品,也在中国电影史上留下了独特印记。

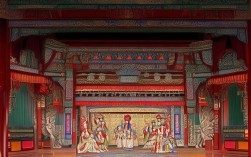

影片的故事背景设定在20世纪60年代的河南农村,围绕“借牛”这一核心事件展开,主人公李老汉(唐喜成饰)是生产队的饲养员,春耕时节,队里的耕牛被临时调走,自家田地亟待耕种,情急之下,他向邻居王老汉(王善芝饰)借牛,王老汉起初犹豫,因自家牛也要用,但看到李老汉焦急的神情和集体利益的需要,最终同意借牛,两人一同下田耕作,化解了矛盾,也传递了邻里互助、集体至上的朴素情感,剧情没有激烈的冲突,却通过日常生活中的小事,折射出农村社会的伦理风貌和时代精神,贴近生活,真实可感。

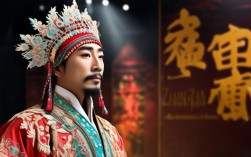

作为豫剧现代戏电影,《借牛》在艺术上实现了戏曲与电影的有机融合,豫剧本身以高亢激越的唱腔、朴实自然的表演著称,影片在保留这些特色的基础上,巧妙运用电影语言丰富表现力,唐喜成的表演堪称典范,他作为豫剧唐派创始人,将“二本腔”(假声演唱)的技巧运用得炉火纯青,唱腔如行云流水,既展现了戏曲的韵律美,又精准传达了人物的情感变化,李老汉借牛时的唱段,通过【二八板】【流水板】的转换,将焦急、恳切与喜悦层层递进地展现出来,极具感染力,吴碧波饰演的王大嫂则用细腻的表演,将农村妇女的善良、爽朗刻画得入木三分,与唐喜成的对手戏火花四溢,影片的外景拍摄真实还原了河南农村的田野风光,犁地、播种等劳动场景的镜头,既具有生活质感,又与戏曲的程化表演相得益彰,让观众在欣赏艺术的同时,感受到浓厚的乡土气息。

从时代意义来看,《借牛》诞生于中国社会主义建设初期,影片以“文艺为工农兵服务”为宗旨,通过小故事反映大主题,歌颂了农民的集体主义精神和互助友爱的传统美德,它跳出了传统戏曲才子佳人的框架,将镜头对准普通农民的生活,成为豫剧现代戏从舞台走向银幕的成功尝试,影片上映后,在河南乃至全国引起热烈反响,不仅推动了豫剧艺术的传播,也为戏曲电影的发展提供了宝贵经验,其“以小见大”的创作理念,对后来的现代题材文艺作品产生了深远影响。

《借牛》基本信息概览

| 项目 | |

|---|---|

| 片名 | 《借牛》 |

| 类型 | 豫剧现代戏电影 |

| 导演 | 刘国栋 |

| 主演 | 唐喜成(饰李老汉)、吴碧波(饰王大嫂)、王善芝(饰王老汉) |

| 上映时间 | 1966年 |

| 改编来源 | 河南越调现代戏《借牛》(移植改编) |

| 主题思想 | 歌颂农民集体主义精神与邻里互助美德,展现农村新风貌 |

相关问答FAQs

问题1:《借牛》作为一部20世纪60年代的豫剧电影,其剧情为何能跨越时代,至今仍被观众提及?

解答:剧情取材于农村日常生活,以“借牛”这一小事切入,真实反映了特定时期农民的生产生活状态,贴近观众生活经验,容易引发共鸣;人物形象鲜活立体,李老汉的急切真诚、王老汉的朴实善良,具有普遍的人性光辉,超越了时代局限;主题聚焦“互助”这一传统美德与集体主义精神,传递的正能量具有永恒价值,使得影片在不同时代都能被观众理解和认可。

问题2:唐喜成在《借牛》中的表演如何体现豫剧唐派的艺术特色?

解答:唐喜成作为豫剧唐派创始人,在片中饰演的李老汉充分展现了唐派“二本腔”(假声演唱)的独特魅力,他的唱腔高亢激越又圆润细腻,通过【二八板】【流水板】等板式的灵活转换,将人物在不同情境下的情感变化(如借牛时的焦急、得牛后的喜悦)精准传递,既有戏曲的韵律美,又充满生活气息,表演上,他注重将戏曲程式与农村劳动者的真实体态结合,如扶犁、牵牛等动作,既保留了戏曲的写意性,又赋予角色鲜明的泥土气息,成为唐派艺术“文武兼备、声情并茂”的经典银幕呈现。