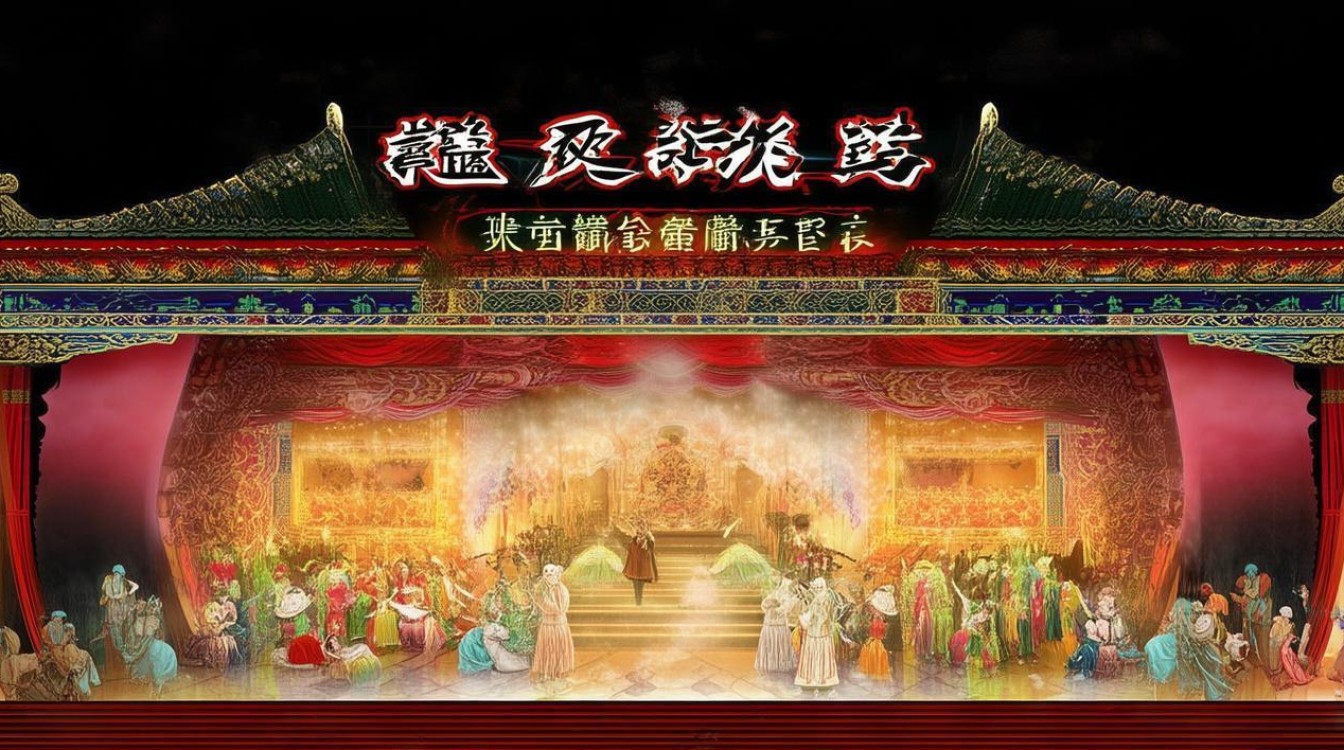

豫剧《李世民游阴全集》是中原地区广泛流传的传统经典剧目,以唐太宗李世民游历地府的传说为核心,融合历史演义、民间信仰与道德教化,成为豫剧“唐宋故事”系列中的重要代表,该剧通过虚实相生的叙事,展现帝王心性与天道轮回的哲思,兼具娱乐性与思想性,在豫剧舞台上历久弥新。

历史渊源与民间传说

“李世民游阴”的故事雏形可追溯至唐宋时期的民间传说,唐代《太宗入冥记》等话本中已有李世民因“泾河龙王案”被召入地府的记载,明代《西游记》第十回“二将军宫门镇鬼,唐太宗地府还魂”进一步丰富了情节,将事件与“魏征斩龙”“刘全进瓜”等传说串联,豫剧在清代吸收这些素材,结合中原地区的民间信仰(如地府十殿阎罗、轮回转世观念)和伦理观念(如因果报应、君权天授),逐渐形成完整的剧目体系,不同流派(如豫东调、豫西调)在演绎中各有侧重,豫东调以慷慨激昂的唱腔展现帝王气度,豫西调则以苍凉深沉的念白突出冥界氛围,共同构成《李世民游阴全集》的多元面貌。

剧目核心情节与人物塑造

《李世民游阴全集》通常分为“泾河告状”“游地府”“还阳封神”三幕,主线围绕李世民因“杀戮过重”被地府传唤的经历展开,辅以多条支线情节,塑造了立体的人物群像。

核心情节阶段可通过表格概括:

| 情节阶段 | 关键事件 | 主要人物 | 情节要点 |

|---|---|---|---|

| 起因:泾河案 | 泾河龙王因私改降雨时辰被魏征梦斩,其魂状告李世民“欠命” | 李世民、泾河龙王、魏征 | 龙王索命,李世民心神不宁,决定游地府对质 |

| 发展:游地府 | 李世民魂至地府,历经十殿阎罗审判,见枉死城、奈河桥等景象 | 李世民、崔珏(判官)、阎罗王 | 崔珏暗中相助,修改生死簿;李世民目睹民间疾苦,反思治国之道 |

| 高潮:还阳 | 崔珏增阳寿二十年,李世民还阳后大兴佛教,超度亡魂 | 李世民、徐茂功、尉迟恭 | 还阳后赦免天下罪囚,修建“报恩寺”,强化“君权神授”合法性 |

| 结局:封神 | 册封泾河龙王为“神龙”,崔珏为“判官”,宣扬“善恶有报” | 李世民、地府众神 | 以神道设教,巩固皇权与民间信仰的联结 |

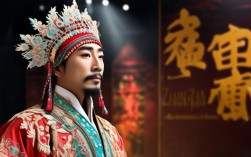

剧中李世民的形象兼具帝王威严与人性弱点:初时因“开国立业杀戮过多”而心生恐惧,游地府时面对冤魂哭诉流露忏悔,还阳后以“仁政”弥补过失,展现了传统戏曲“明君”塑造的典型范式,判官崔珏作为核心配角,以“徇私枉法却彰显天道”的矛盾性格,成为民间“善有善报”观念的化身;而泾河龙王从“复仇者”到“受封者”的转变,则暗含“冤家宜解不宜结”的伦理劝诫。

艺术特色与表演流派

豫剧《李世民游阴全集》在表演艺术上充分体现了剧种“唱、念、做、打”的融合特色,尤其以唱腔和程式化表演见长。

唱腔设计上,根据人物身份与情境变化调整板式:李世民的唱段以【豫东调】的【二八板】【快二八】为主,展现其帝王气魄(如“孤坐江山非容易”唱段,高亢激昂);地府场景则采用【豫西调】的【慢板】【哭腔】,配合阴森的配器(如锣钹低鸣),渲染压抑氛围(如“奈河桥前魂魄飘”唱段,苍凉悲怆),判官崔珏的唱段融合【梆子腔】的诙谐与威严,形成独特的“判官腔”,成为豫剧净角表演的经典范例。

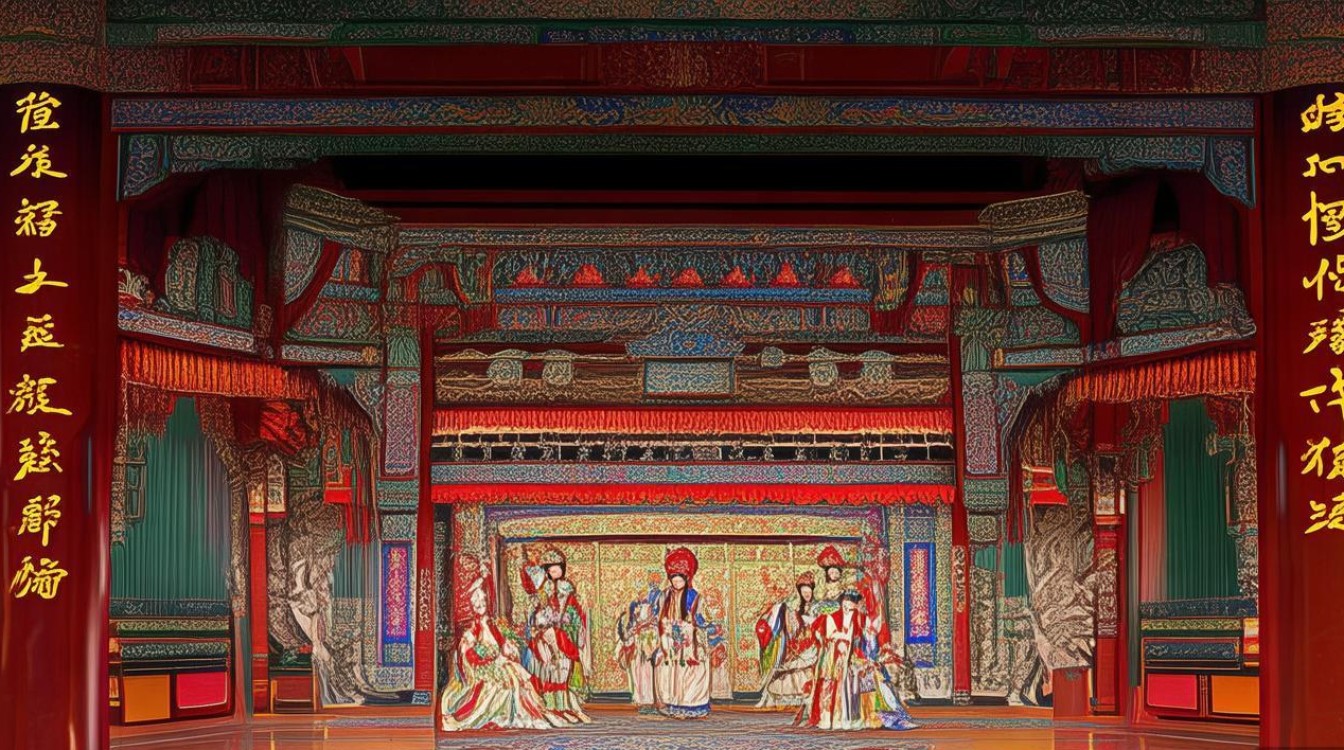

表演程式中,“游地府”一程的舞蹈设计极具特色:演员通过“蹉步”“僵尸倒”“甩袖”等动作,表现魂魄飘忽、阴森可怖的冥界环境;十殿阎罗审判时采用“跳判”程式,判官翻跃跳跃,配合脸谱的“金面獠牙”,强化视觉冲击,服饰道具也颇具象征性:李世民阳间着明黄龙袍,地府则着素白戏服,以色彩对比区分阴阳;地府场景中的“孟婆汤”“轮回盘”等道具,将抽象信仰具象化,增强舞台感染力。

文化内涵与当代价值

作为民间文化的载体,《李世民游阴全集》蕴含着丰富的传统哲学与伦理观念,其一,“因果报应”思想贯穿始终,李世民因“杀戮”游阴,因“忏悔”增寿,体现了民间“善恶有报”的朴素正义观;其二,“君权天授”理念通过“地府还阳”情节强化,将皇权合法性归于“天道”,为现实统治提供伦理支撑;其三,“仁政”思想通过李世民还阳后的“赦罪囚、修寺庙”等行为传递,呼应儒家“民为贵”的政治理念。

当代传承中,该剧通过“老戏新演”焕发新生:河南省豫剧三团等院团在保留传统情节的基础上,精简冗长场次,融入现代舞美技术(如LED屏呈现地府幻境),使剧目更符合当代审美;通过校园戏曲进校园、短视频平台选段传播等方式,吸引年轻观众,让传统故事中的道德智慧与文化基因得以延续。

相关问答FAQs

Q1:豫剧《李世民游阴》与《西游记》中的“太宗地府还魂”情节有何异同?

A:二者核心情节(泾河龙王告状、游地府、崔珏改生死簿)高度相似,但侧重点不同。《西游记》将情节作为唐僧取经的引子,突出“因果轮回”与佛教“超度”主题,李世民形象偏重“忏悔者”;豫剧则更注重“君权”与“天道”的互动,李世民通过游阴反思“治国之道”,强化“明君”塑造,且增加了“封神”“报恩寺”等本土化情节,体现中原民间信仰特色。

Q2:《李世民游阴》中的判官崔珏在民间传说中是怎样的形象?为何豫剧将其塑造为“关键人物”?

A:崔珏(一说崔珏、崔府君)是民间传说中的“地府判官”,以“明断冤案”“徇私护善”著称,唐代即有“崔府君庙”祭祀,豫剧将其设为关键人物,一方面因“判官改生死簿”的情节极具戏剧冲突(既违背地府规则,又体现“善有善报”);通过崔珏“阳间为官(泽州刺史)、阴间判案”的双重身份,传递“官民一体”“善恶终有报”的民间理想,强化剧目的道德教化功能。