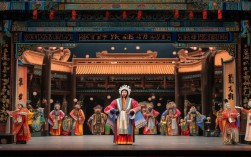

京剧作为中国国粹,流派纷呈是其艺术魅力的重要体现,每个流派都凝聚着几代艺术家的心血与智慧,中国戏剧梅花奖作为国家级戏剧表演艺术最高奖,自1983年设立以来,众多京剧演员凭借对流派艺术的精湛传承与创新突破摘得桂冠,成为各流派的中流砥柱,以下梳理京剧主要流派及其梅花奖获得者的艺术贡献,展现流派传承与发展的脉络。

京剧流派艺术风格鲜明,老生行当有“老三鼎甲”“新三鼎甲”等衍生的谭派、余派、马派、杨派、奚派等,各以唱腔、念白、表演独树一帜;旦角中梅派、程派、荀派、尚派、张派并称“五大名旦”,分别塑造了不同性格的经典女性形象;净行以裘派、金派影响深远,唱腔气势磅礴;丑行则通过念白与身段传递诙谐与深刻,梅花奖获得者在这些流派的艺术传承中,既坚守传统精髓,又融入时代审美,推动京剧艺术生生不息。

京剧主要流派梅花奖代表演员概览

| 流派 | 艺术特点简述 | 梅花奖代表演员(按获奖时间排序) |

|---|---|---|

| 梅派 | 唱腔醇厚圆润,表演端庄典雅,塑造“东方女性”经典形象 | 梅葆玖(1989年)、李胜素(2001年)、史敏(2007年)、胡文阁(2015年) |

| 程派 | 唱腔幽咽婉转,以“脑后音”著称,表演细腻含蓄 | 李世济(1985年)、张火丁(1998年)、刘桂娟(2007年)、李海燕(2011年) |

| 荀派 | 唱腔活泼明快,表演灵动俏皮,擅长塑造泼辣聪慧女性 | 刘长瑜(1985年)、孙毓敏(1989年)、宋长荣(1990年)、李佩泓(2003年) |

| 尚派 | 唱腔刚劲挺拔,表演英武飒爽,兼具“文武双全”特质 | 孙毓敏(1989年,兼习尚派)、杨春霞(1993年)、王艳(2007年) |

| 张派 | 唱腔华丽婉约,表演端庄大气,擅长塑造闺门旦 | 李维康(1985年)、李海燕(2011年)、王蓉蓉(2015年) |

| 马派 | 唱腔酣畅淋漓,表演潇洒飘逸,念白“京白”独具韵味 | 张学津(1989年)、朱强(2007年)、杜镇杰(2011年) |

| 杨派 | 唱腔刚柔并济,表演沉稳大气,以“唱念做打”全面著称 | 于魁智(1993年)、邓沐玮(1998年,净行兼杨派韵味)、王平(2001年) |

| 奚派 | 唱腔苍劲悲凉,念白字正腔圆,表演儒雅内敛 | 张建国(1993年)、张克(1995年)、杨乃彭(1999年) |

| 裘派 | 净行唱腔雄浑豪迈,气势磅礴,塑造刚正不阿的“大花脸” | 孟广禄(1995年)、安平(2003年)、胡鸿钧(2015年) |

| 萧派 | 丑行念白抑扬顿挫,表演诙谐中见深刻,以“方巾丑”见长 | 朱世慧(1988年)、金不换(2007年) |

这些梅花奖获得者中,有人是流派的嫡传弟子(如梅葆玖继承梅兰芳艺术),有人是在长期实践中融汇多家之长后回归本源(如孙毓敏先习荀派后兼尚派),有人则在传统基础上进行符合当代审美的创新(如张火丁对程派唱腔的简约化处理),他们通过舞台实践、教学传承、数字传播等多种方式,让京剧流派艺术在新时代焕发活力,李胜素在梅派经典《贵妃醉酒》中融入现代审美节奏,既保留“卧鱼”“衔杯”等传统程式,又通过情感层次的处理让角色更具感染力;孟广禄以裘派唱腔塑造包拯、尉迟恭等经典形象,其“铜锤花脸”的醇厚嗓音成为当代京剧净行的标杆。

相关问答FAQs

Q1:梅花奖的评选是否更侧重演员对传统流派的继承,还是艺术创新?

A1:梅花奖评选兼顾“继承”与“创新”,要求演员扎实掌握流派的精髓,如程派演员需掌握“脑后音”“擞音”等独特技巧;鼓励在传统基础上进行合理创新,如张火丁对《锁麟囊》唱腔的调整,既保留程派幽咽的特点,又通过节奏变化适应现代观众的听觉习惯,这种“守正创新”是获奖的重要因素。

Q2:青年京剧演员如何通过梅花奖提升自身在流派传承中的地位?

A2:青年演员获得梅花奖后,需通过“舞台实践”与“教学传承”双轨提升,凭借奖项带来的关注度,在更多舞台上打磨流派经典剧目,如朱强凭借马派《赵氏孤儿》获奖后,连续多年复排该剧,深化对角色性格的理解;通过收徒、开课等方式将流派技艺传授给年轻一代,如李海燕作为张派传人,在中国戏曲学院任教,培养了一批张派新秀,从而实现流派的代际延续。