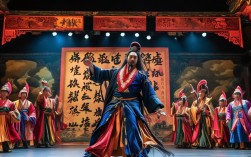

在中国戏曲的百花园中,豫剧以其浓郁的地方特色和深厚的群众基础,被誉为“中国第一大地方剧种”,而作为河南卫视的王牌栏目,《梨园春》自1994年开播以来,不仅成为豫剧艺术传播的重要窗口,更以“弘扬民族文化,振兴豫剧艺术”为宗旨,连接起传统与现代、舞台与荧屏,让这门古老艺术在新时代焕发出蓬勃生机。

豫剧:扎根中原的戏曲奇葩

豫剧,早期称“河南梆子”,起源于明末清年的河南地区,是在中原民歌、民间说唱的基础上,吸收秦腔、蒲州梆子等剧种的艺术精华逐渐演变而成,它以河南方言为舞台语言,唱腔高亢激越、豪放质朴,既有“大腔大口”的雄浑气魄,又有“细腻婉转”的抒情韵味,完美契合了中原人民刚烈又深情的性格特质。

在艺术特色上,豫剧形成了“唱、念、做、打”兼备的完整体系,其唱腔以“梆子腔”为核心,通过【慢板】【二八】【流水】【飞板】等板式的变化,塑造出不同情境下的人物情感——无论是《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的铿锵呐喊,还是《穆桂英挂帅》里“辕门外三声炮如同雷震”的豪迈壮烈,都成为豫剧的经典符号,表演上,豫剧贴近生活,动作朴实无华,尤其注重眼神和身段的表达,如《七品芝麻官》中“当官难难当官”的诙谐幽默,既保留了戏曲程式化的美感,又充满了浓郁的生活气息。

经过数百年的发展,豫剧涌现出常香玉、陈素真、马金凤、阎立品等一代宗师,创立了常派、陈派、马派、阎派等六大艺术流派,剧目更是多达数千本,涵盖历史故事、民间传说、现代生活等丰富题材,成为中原文化的重要载体。

《梨园春》:豫剧艺术的“现代传承者”

1994年,当电视媒体逐渐成为大众文化消费的主流时,河南卫视敏锐地捕捉到传统戏曲的传承需求,创办了《梨园春》栏目,最初,节目以“剧场演出实录+专家点评”的形式呈现,邀请豫剧名家表演经典剧目,为戏迷提供一个欣赏平台,真正让《梨园春》走进大众视野的,是1999年推出的“擂主争霸赛”——通过海选、复赛、决赛的形式,让普通戏迷登上舞台,与专业同台竞技,这种“全民参与”的模式,不仅点燃了观众的热情,更让豫剧从“剧场的艺术”变成了“百姓的艺术”。

在二十余年的发展中,《梨园春》不断突破创新:舞台设计上,从最初的简单布景到融入现代舞美、灯光、多媒体技术,让传统剧目焕发视觉新意;内容形式上,增设“少儿组”“明星擂台”“戏歌会”等板块,邀请跨界明星参与,推出《戏说脸谱》《说唱脸谱》等融合流行元素的作品,吸引年轻观众;传播渠道上,从电视直播到短视频平台、社交媒体,通过“片段剪辑”“幕后故事”等内容,让豫剧打破地域限制,走向全国乃至海外。

《梨园春》已成为中国电视戏曲节目的“常青树”,收视率长期位居全国同类栏目前列,累计观众超20亿人次,它不仅培养了一大批豫剧新秀——如“小香玉”“李树建”等名家通过栏目崭露头角,更让“看《梨园春》、唱豫剧”成为河南人的文化习惯,甚至带动了“戏曲旅游”“戏曲研学”等文旅融合项目,让豫剧艺术在新时代找到了更广阔的生存空间。

互动与传承:传统与时代的共鸣

豫剧与《梨园春》的关系,是“根”与“叶”的共生:豫剧的艺术魅力为《梨园春》提供了深厚的文化底蕴,而《梨园春》的创新传播则为豫剧注入了新的生命力,在《梨园春》的舞台上,传统剧目《朝阳沟》被改编成现代版,加入了摇滚乐和街舞元素,让经典故事与当代青年产生情感共鸣;年过七旬的豫剧名家与00后戏迷同台演唱《花木兰》,展现了艺术的代际传承。

这种“守正创新”的理念,正是豫剧和《梨园春》能够长久发展的核心,守正,即坚守豫剧的“根”——梆子腔的韵味、方言的特质、传统剧目的精神内核;创新,则是在表达形式、传播方式上与时俱进,让古老艺术与现代生活接轨,正如豫剧表演艺术家李树建所说:“《梨园春》不是把豫剧‘送进’博物馆,而是让它活在当下,走进年轻人的心里。”

相关问答FAQs

问题1:豫剧与其他地方戏相比,有哪些独特的艺术魅力?

解答:豫剧的独特性主要体现在三个方面:一是唱腔风格,梆子腔的“高亢激越”与“细腻婉转”并存,既有“大腔大口”的豪放,又有“柔肠百转”的抒情,尤其擅长表现英雄人物的家国情怀和普通百姓的喜怒哀乐;二是语言特色,以河南方言为基础,贴近生活,通俗易懂,如《朝阳沟》中的乡土对话,充满生活气息;三是表演艺术,兼具程式化的规范和生活化的灵动,如“水袖功”“翎子功”等传统技巧与“眼神戏”“身段戏”的生活化表达结合,形成了“雅俗共赏”的审美特质。

问题2:《梨园春》如何吸引年轻观众,避免传统戏曲的“老龄化”传播?

解答:《梨园春》主要通过“内容创新”和“形式破圈”吸引年轻观众:在内容上,推出“青春版”剧目,将传统故事与青春主题结合,如改编《白蛇传》加入现代爱情观,让年轻观众产生共鸣;在形式上,融合流行元素,如邀请流量明星与戏迷合作演唱戏歌,在短视频平台发布“豫剧变装”“戏曲手势舞”等内容,用年轻人喜欢的方式传播戏曲;还通过“戏曲进校园”“少儿擂主选拔”等活动,从小培养观众,让豫剧成为青少年的“文化基因”,这些举措既保留了豫剧的精髓,又打破了传统戏曲的“刻板印象”,让年轻观众感受到传统艺术的“酷”与“潮”。