豫剧作为中原文化的璀璨明珠,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,深受广大观众喜爱,在其丰富的传统剧目中,《下高平》作为经典全场戏,凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和独特的艺术魅力,成为豫剧舞台上的常演剧目,至今仍闪耀着不朽的光彩。

剧种渊源与剧目定位

豫剧发源于河南中部的开封、洛阳一带,距今已有三百余年历史,是在河南民间说唱艺术(如汴梁腔、梆子腔)的基础上,吸收昆曲、秦腔等剧种特点逐渐演变而成,其唱腔分“豫东调”“豫西调”“祥符调”“豫南调”等流派,各具特色:豫东调高亢明快,以假声花腔著称;豫西调苍凉深沉,多用真声吐字,情感表达更为细腻。《下高平》作为豫东调的代表性剧目,充分展现了该流派“大腔大口”“声震云霄”的艺术特点,其唱腔设计既有慷慨悲歌的历史厚重感,又不失豫剧特有的乡土气息。

作为全场戏,《下高平》并非折子戏的片段,而是从“起承转合”完整呈现故事全貌的本戏,通常分为“奉命出征”“途中遇险”“智破敌阵”“凯旋回朝”等场次,总时长约两小时,这种“有头有尾、层次分明”的结构,既满足了观众对故事完整性的需求,也为演员充分展示唱、念、做、打等技艺提供了广阔舞台。

剧情结构与人物塑造

《下高平》以北宋初期为历史背景,讲述了宋太祖赵匡胤派大将高怀德(一说为高行周之子,不同版本有异)率兵征讨北汉高平关守将刘崇的故事,剧情围绕“忠、义、勇、智”四大核心展开,矛盾冲突层层递进,人物形象丰满立体。

主要人物:

- 高怀德:北宋开国元勋,性格刚毅忠勇,智勇双全,作为主帅,他既要应对敌军的顽强抵抗,又要化解朝中奸臣的猜忌陷害,是全剧的核心人物,其唱腔以豫东调为主,高亢激越,如“临行王命肩上挑”一段,既表现了受命于君的豪迈,也暗含对国家安危的忧虑。

- 刘崇:北汉守将,武艺高强但性格刚愎自用,是高怀德的主要对手,剧中通过“三战高怀德”“夜袭宋营”等情节,展现其勇猛,最终因轻敌中计兵败身亡,成为反衬主角忠勇的“镜像人物”。

- 佘君保:高怀德的副将,年轻气盛但足智多谋,多次在关键时刻献计献策,如“诈降计”“火攻计”等,是推动剧情发展的重要配角。

剧情脉络:

全剧以“高平关”为地理核心,构建了“朝堂—战场—民间”三重空间,开篇在宋太祖朝堂,高怀德受命出征,展现“君臣之义”;转场至战场,高怀德与刘崇数度交锋,既有刀光剑影的武打场面,也有“阵前劝降”的情感交锋;中间插入“高怀德私访民间”的情节,展现其体恤百姓、爱民如子的“仁义”;高潮部分是“智取高平关”,高怀德佯装败退,诱敌深入,最终里应外合攻破城池,全剧在“凯旋庆功”中收尾,既歌颂了忠勇报国的精神,也传递了“得民心者得天下”的朴素哲理。

艺术特色与舞台呈现

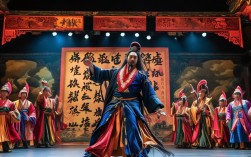

《下高平》作为豫剧传统戏的典范,在艺术表现上融合了唱、念、做、打等多种元素,形成了独特的舞台风格。

唱腔设计:以情带声,声情并茂

豫剧的唱腔是刻画人物的核心手段,《下高平》中高怀德的唱段充分体现了“以情带声”的特点,在“兵困高平关”一场,面对敌众我寡的困境,高怀德演唱【慢二八板】:“困高平愁得我双眉紧锁,为国家哪顾得个人死活……”唱腔低回婉转,节奏舒缓,既表现了主帅的焦虑,又暗含“虽九死其犹未悔”的坚定;而在“破城庆功”时,则转为【快二八板】“高平关上旌旗展,杀得刘崇胆战寒”,节奏明快,字字铿锵,将胜利的喜悦与豪迈展现得淋漓尽致,剧中对唱、帮腔的运用也颇具特色,如“夫妻对唱”“军民齐唱”等,增强了舞台的互动性和感染力。

表演程式:虚实结合,形神兼备

豫剧表演讲究“程式化”,即通过规范化的动作、身段表现人物情感。《下高平》中,高怀德的“趟马”(表现骑马动作)、“起霸”(表现武将整装待发)、“亮相”(表现人物精神状态)等程式动作,刚劲有力,气度不凡,点将”一场,高怀德手持令旗,在台上“走圆场”,步伐稳健,眼神炯炯,配合“哇呀呀”的叫板,将主帅的威严展现得淋漓尽致;而“夜袭敌营”时,通过“翻跟头”“打出手”等武打动作,结合灯光、音效的配合,营造出紧张激烈的战场氛围,值得一提的是,剧中“民间私访”情节,高怀德脱去铠甲,换布衣,通过“甩袖”“抖袖”等生活化动作,表现其“与民同乐”的亲民形象,体现了“虚实结合”的表演美学。

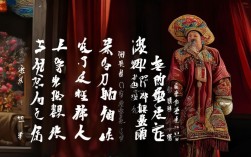

舞台美术:写意为主,简约大气

传统豫剧舞台美术以“写意”为核心,通过简单的布景、道具暗示环境。《下高平》的舞台布置通常采用“一桌二椅”的传统模式,通过演员的表演和台词交代场景:帅帐”内摆放帅案、令旗,“城楼”上设置城门旗,“战场”则以红旗代表宋军,黑旗代表敌军,服装上,高怀德身着红色蟒袍,头戴帅盔,象征忠勇;刘崇则身着黑色靠甲,面涂“白脸”,凸显其反派形象,这种“以形写神”的舞台美术,既突出了人物性格,又为观众留下了想象空间。

为更直观展现《下高平》的艺术特色,以下是其主要场次及艺术表现手法简表:

| 场次 | 核心情节 | 艺术表现手法 | 情感基调 |

|---|---|---|---|

| 奉命出征 | 宋太祖命高怀德出征 | 【导板】【慢板】唱腔,君臣对拜 | 忠君报国,豪迈激昂 |

| 途中遇险 | 遭遇刘崇伏兵 | “起霸”“趟马”武打,快节奏锣鼓 | 紧张激烈,临危不惧 |

| 智破敌阵 | 佯装败退,诱敌深入 | 对唱、帮腔,火攻、诈降等情节 | 智勇双全,运筹帷幄 |

| 凯旋回朝 | 庆功封赏 | 【快二八板】唱腔,集体亮相 | 喜悦自豪,圆满收场 |

文化价值与当代传承

《下高平》不仅是一部艺术作品,更是中原文化的载体,其蕴含的“忠义爱国”“仁爱恤民”“智勇双全”等价值观,与中华民族的传统美德一脉相承,剧中高怀德“舍小家为大家”的家国情怀,至今仍能引发观众的情感共鸣;而“以智取胜”“不战而屈人之兵”的军事思想,也体现了中国传统文化的智慧。

在当代,《下高平》的传承与发展面临新的机遇与挑战,随着豫剧被列入国家级非物质文化遗产名录,各地院团通过复排经典、进校园演出、录制音视频等方式,让年轻一代了解这部剧目;为适应现代观众的审美需求,部分版本在保留传统精髓的基础上,对唱腔、舞美进行了创新,如加入交响乐伴奏、运用多媒体技术呈现战场场景等,使老剧目焕发新活力,河南豫剧院青年团曾推出青春版《下高平》,通过年轻演员的精彩演绎,在社交媒体上引发热议,让传统剧目走进了年轻人的视野。

相关问答FAQs

Q1:《下高平》与其他豫剧历史戏(如《穆桂英挂帅》《花木兰》)相比,有何独特之处?

A1:《下高平》与其他豫剧历史戏相比,独特性主要体现在三个方面:一是题材上,它聚焦“开国战争”中的局部战役,以男性武将为主角,展现了“铁血沙场”的阳刚之美,而《穆桂英挂帅》《花木兰》则以女性英雄为核心,突出“巾帼不让须眉”的豪情;二是风格上,《下高平》更强调“写实”,武打场面密集,战场氛围浓厚,而《穆桂英挂帅》等戏在“忠孝节义”的主题下,融入了更多的家庭伦理情节,情感表达更为细腻;三是唱腔上,《下高平》以豫东调的高亢激越为主,凸显“英雄气概”,而《花木兰》则融合了豫东、豫西两派唱腔,既有“刘大哥讲话理太偏”的明快,也有“花木兰羞答答施礼拜上”的婉转,风格更为多元。

Q2:豫剧《下高平》中的经典唱段有哪些?其唱腔特点是什么?

A2:《下高平》中的经典唱段主要有高怀德的“临行王命肩上挑”“困高平愁得我双眉紧锁”和佘君保的“元帅帐令传如山”等,这些唱段的唱腔特点鲜明:一是“腔随情走”,如“临行王命”一段,表现高怀德受命时的庄重,唱腔多用“夯音”(重音),节奏沉稳;“困高平”一段,表现困境中的焦虑,则采用“擞音”(颤音),旋律下行,低回婉转,二是“字正腔圆”,豫剧讲究“吐字如咬钉嚼铁”,这些唱段中每个字的声调(阴平、阳平、上声、去声)都与旋律紧密结合,如“挑”字(阴平)用平腔,“锁”字(上声)用下滑腔,既保持了河南方言的韵味,又增强了音乐性,三是“板式多变”,通过【导板】【慢板】【二八板】【流水板】的转换,形成“散—慢—中—快”的节奏变化,如“破城庆功”时从【慢板】转为【流水板】,情绪层层递进,最终达到高潮,充分展现了豫剧唱腔的艺术张力。