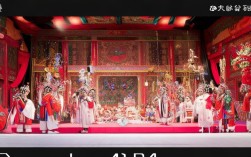

豫之戏曲,以豫剧为核心,是中国戏曲宝库中璀璨的明珠,被誉为“中国第一大地方剧种”,它发源于中原腹地,孕育于明清时期的民间歌舞、说唱艺术,在数百年的发展中,融合了梆子腔、弦索腔等声腔特点,逐渐形成了独特的艺术风貌,从河南梆子的雏形,到20世纪初定名“河南梆子”,再到1950年代正式更名为“豫剧”,其剧目始终承载着中原文化的记忆,记录着百姓的生活百态与家国情怀,豫剧的唱腔高亢激越,兼具阳刚与阴柔之美,豫东调以“大平调”为基础,音调高亢明快,多表现慷慨悲壮的情感;豫西调则吸收了“南阳梆子”的婉转深沉,擅长抒发细腻缠绵的心事,表演上,豫剧注重“以情带声,声情并茂”,既有“唱念做打”的严谨程式,又有贴近生活的质朴风格,常香玉的“常派”、陈素真的“陈派”、马金凤的“马派”等流派各具特色,共同构筑了豫剧艺术的璀璨星河。

“豫之戏曲全剧全集”并非简单剧目的集合,而是对豫剧乃至河南地方戏曲(如曲剧、越调等)剧目资源的系统性整理、数字化保存与传播工程,它涵盖了从传统骨老戏到现代新编剧目,从经典折子戏到全本大戏的完整呈现,旨在构建一个集文献、音像、研究于一体的豫剧文化数据库,全集的剧目体系可分为三大类:传统戏、现代戏与新编历史剧,传统戏多取材于历史演义、民间传说,如《花木兰》(常香玉主演)、《穆桂英挂帅》(马金凤塑造)、《七品芝麻官》(牛得草“丑角”代表作)等,通过程式化的表演传递忠孝节义的价值观念;现代戏聚焦时代变迁,《朝阳沟》(杨兰春编剧,写知识青年下乡)、《李双双》(改编自小说,展现农村妇女形象)等剧目,以生活化的语言和故事反映社会现实;新编历史剧则在尊重历史的基础上进行艺术创新,《程婴救孤》(改编自赵氏孤儿,获国家舞台艺术精品工程奖)、《风雨故园》(写鲁迅与朱安的婚姻)等,赋予传统题材以当代思考。

在整理方式上,全集不仅收录了舞台演出的音像资料,还包含剧本手稿、曲谱文献、老艺人访谈口述史等珍贵资料,借助现代科技,这些资源被数字化存储,建立线上数据库,实现剧目点播、剧本检索、流派赏析等功能,打破了时空限制,河南豫剧院联合多家机构开展的“豫剧音配像”工程,为老一辈艺术家的经典唱段重新配像,使濒临失传的影像资料得以重生,豫之戏曲全剧全集的意义远超艺术保存本身,它是中原文化的“活化石”,通过剧目中的方言、民俗、历史细节,生动展现了中原大地的文化基因;它为戏曲研究提供了系统资料,推动了对豫剧史、流派史、表演理论的深入研究;更重要的是,它让这一古老艺术形式在数字时代焕发新生,通过短视频、直播等新渠道吸引年轻观众,实现“老戏新唱”的文化传承。

| 剧目类别 | 代表作品 | 核心特色与代表人物 |

|---|---|---|

| 传统戏 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 取材历史演义,程式化表演,常香玉、马金凤 |

| 现代戏 | 《朝阳沟》《李双双》 | 聚焦时代生活,语言质朴,杨兰春编剧 |

| 新编历史剧 | 《程婴救孤》《风雨故园》 | 尊重历史基础,融入当代思考,获国家级奖项 |

相关问答FAQs:

-

问:豫之戏曲全剧全集与传统戏曲选本有何不同?

答:传统戏曲选本多为经典剧目的折子戏或唱段汇编,侧重“精选”;而“豫之戏曲全剧全集”则追求“全”,涵盖剧种发展史上的各类剧目(含传统、现代、新编),不仅有音像呈现,还包含文献资料、口述史等多元内容,构建了“剧目-文献-研究”三位一体的体系,更注重系统性与学术性。

-

问:普通人如何通过全集欣赏豫剧艺术?

答:普通人可通过线上数据库(如“中国豫剧网”、河南豫剧院官方平台)观看全集剧目,选择流派代表作(如常派《花木兰》、陈派《宇宙锋》)入门;结合“流派赏析”模块了解唱腔特点;还可通过“老艺人访谈”理解剧目背后的文化内涵,逐步体会豫剧“接地气、有温度”的艺术魅力。