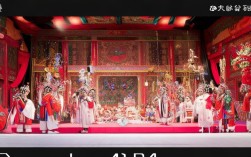

京剧作为中国国粹,其折子戏是历经百年锤炼的艺术瑰宝,这些从全剧中提炼出的精彩片段,以凝练的剧情、精湛的表演和鲜明的行当特色,成为观众最熟悉、最喜爱的经典,它们如同京剧艺术的“微雕”,在方寸舞台间浓缩了唱念做打的精髓,展现了不同行当的独特魅力,承载着京剧最核心的美学精神。

京剧折子戏的流行,源于其“以小见大”的艺术智慧,不同于全剧需兼顾起承转合的铺陈,折子戏往往聚焦于矛盾最尖锐、情感最饱满、技巧最突出的核心场景,通过演员对人物性格的精准刻画和程式化表演的极致发挥,让观众在最短时间内感受到京剧的艺术张力,从生旦净丑各行当的代表作,到文戏武戏的各显神通,这些折子戏早已超越“片段”的意义,成为京剧艺术传承的“活化石”。

在众多折子戏中,有些剧目因极高的艺术成就和广泛的影响力,被公认为“最著名”的典范,它们或以悲壮动人的情节感人至深,或以华丽炫目的技巧震撼人心,或以细腻入微的表演刻画人性,共同构成了京剧折子戏的璀璨星河。

《霸王别姬》无疑是京剧折子戏中悲情美学的巅峰之作,取材于楚汉相争,聚焦项羽被困垓下、虞姬刎剑别姬的最后一幕,梅派青衣的唱腔如泣如诉,“看大王在帐中和衣睡稳”一段,婉转中透着凄凉,将虞姬的忠贞与无奈演绎得淋漓尽致;而剑舞更是全戏精华,梅兰芳先生融合武术与舞蹈,设计出“夜深沉”伴奏下的剑器舞,剑光流转间既是虞姬对项羽的慰藉,也是对命运的抗争,武生行当的项羽则通过“霸王别姬”中的“垓下被围”“四面楚歌”等程式化动作,展现出“力拔山兮气盖世”的豪迈与英雄末路的悲怆,生旦对手戏张力十足,成为悲剧艺术的经典。

《贵妃醉酒》则是梅派青衣“花衫”行当的代表作,以杨贵妃的“醉态”展现人物内心的失落与娇媚,剧情简单:唐明王约杨贵妃百花亭赴宴,却转驾西宫,贵妃借酒消愁,从微醺到酩酊,最终怅然回宫,梅兰芳先生通过“卧鱼”“衔杯”“醉步”等身段,将贵妃的醉态刻画得惟妙惟肖,既有雍容华贵的宫廷气度,又有少女般的娇憨情态,尤其是“海岛冰轮初转腾”唱段,旋律优美,唱腔中蕴含着由欢快到失落的情绪转折,配合眼神与手势的细微变化,将人物复杂的心理活动展现得淋漓尽致,成为“无悲而悲”的意境典范。

武生折子戏《三岔口》则以“摸黑打斗”的虚拟表演闻名于世,取材于《杨家将》,写三关上将任堂惠在暗中保护三关元帅焦赞,与店主刘利华在黑夜中误会搏斗的故事,全戏无任何灯光辅助,全凭演员的“听声辨位”和精准的身段完成打斗:翻、扑、跌、打干净利落,拳来脚往间真假难辨,将“黑暗中格斗”的紧张刺激感传递得淋漓尽致,此戏对演员的技巧要求极高,既需武生的扎实功底,又需武丑的机敏灵活,是京剧“虚实相生”美学理念的极致体现,也是国际舞台上展示中国功夫的“名片”。

老生行当的《空城计》则展现了“以智取胜”的东方智慧,剧情取自《三国演义》,写诸葛亮在西城兵力空虚时,以“空城计”吓退司马懿大军,马派老生通过“抚琴”“焚香”等看似悠闲的动作,将诸葛亮临危不乱、胸有成竹的智者形象刻画入木三分;尤其是“我正在城楼观山景”唱段,唱腔沉稳大气,字字铿锵,既表现了诸葛亮的从容不迫,又暗藏对司马懿的试探与算计,整出戏没有激烈的打斗,全凭演员的唱念做打和人物塑造,将“静”中的张力发挥到极致,成为老生“唱念做打”全面技艺的试金石。

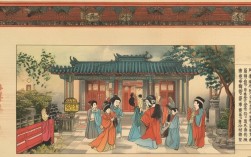

还有《锁麟囊》中薛湘灵从富家女到落难妇的“人情冷暖”(程派青衣,《春秋亭外风雨暴》唱段尽显程腔幽咽婉转的特色)、《穆桂英挂帅》中“穆桂英挂帅”的豪迈气概(梅派青衣与刀马旦结合,“猛听得金鼓响画角声震”唱段气势磅礴)、《拾玉镯》中孙玉姣模拟喂鸡、穿针等生活化动作的花旦做工(将日常动作提炼为程式化表演,极富生活情趣)等,这些折子戏或悲、或喜、或刚、或柔,共同构成了京剧艺术的多元魅力。

以下为部分最著名京剧折子戏的基本信息概览:

| 剧名 | 主要行当 | 经典片段/唱段 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 《霸王别姬》 | 青衣、武生 | “看大王在帐中和衣睡稳”、剑舞 | 悲情美学,生旦对手戏张力十足 |

| 《贵妃醉酒》 | 青衣(花衫) | “海岛冰轮初转腾”、卧鱼衔杯 | 身段精妙,醉态刻画惟妙惟肖 |

| 《三岔口》 | 武生、武丑 | 摸黑打斗(无实物表演) | 虚实相生,武打技巧惊险刺激 |

| 《空城计》 | 老生 | “我正在城楼观山景”、抚琴焚香 | 以静制动,展现智者气度 |

| 《锁麟囊》 | 青衣(程派) | “春秋亭外风雨暴” | 程腔幽咽,刻画人情冷暖 |

| 《穆桂英挂帅》 | 青衣、刀马旦 | “猛听得金鼓响画角声震” | 唱腔激昂,展现巾帼豪情 |

| 《拾玉镯》 | 花旦 | 模拟喂鸡、穿针等生活动作 | 生活化做工,灵动活泼 |

这些折子戏之所以能跨越百年仍广受欢迎,在于它们不仅是技巧的展示,更是人性与情感的深度共鸣,无论是虞姬的忠贞、贵妃的失落,还是诸葛亮的智慧、穆桂英的豪情,都通过演员“唱念做打”的完美融合,让观众在艺术欣赏中感受传统文化的温度,它们如同京剧艺术的“基因密码”,承载着京剧最核心的美学精神,也连接着传统与现代的审美共鸣,成为中华戏曲宝库中永不褪色的经典。

相关问答FAQs

Q:为什么京剧折子戏比全剧更受欢迎?

A:京剧折子戏的流行主要源于其“凝练性”与“观赏性”,折子戏聚焦全剧最精彩的核心场景,矛盾集中、情感饱满,观众无需铺垫即可快速进入剧情;它集中展现演员的“看家本领”,如《三岔口》的武打、《贵妃醉酒》的身段,技巧性强,极具舞台冲击力;折子戏时长多在30分钟左右,符合现代观众的欣赏习惯,便于传播和复排,相比之下,全剧往往长达数小时,情节铺陈较多,对观众的历史背景和戏曲知识要求更高,因此折子戏更易成为大众接触京剧的“入门钥匙”。

Q:京剧折子戏中的“虚拟表演”有哪些典型例子?

A:虚拟表演是京剧折子戏的核心特色,通过程式化动作“以虚代实”,让观众在想象中完成场景构建,典型例子包括:①《三岔口》中,演员在明亮的舞台上通过摸黑、躲闪、对打等动作,表现“黑夜中格斗”的紧张感,全凭“听声辨位”的表演营造真实氛围;②《拾玉镯》中,花旦演员通过模拟赶鸡、喂鸡、穿针引线等动作,将“庭院喂鸡”的生活场景生动展现,道具仅凭虚拟动作完成;③《空城计》中,诸葛亮“抚琴焚香”时,没有真实的琴与香炉,却通过手指拨弦、轻嗅等动作,让观众感受到“城楼之上”的悠闲与从容,这些虚拟表演突破了舞台时空限制,体现了京剧“虚实相生”的美学精髓。