豫剧《花木兰》作为河南地方戏的经典剧目,以“替父从军”的故事为核心,通过独特的戏装艺术塑造了忠孝勇节的女英雄形象,戏装不仅是戏曲表演的视觉符号,更是人物性格与剧情内涵的载体,其设计融合了中原文化审美、传统服饰工艺与戏剧程式化表达,形成了兼具写实性与象征性的艺术体系。

从戏装的构成来看,豫剧花木兰的行头严格遵循“行当归类”与“身份象征”原则,表格可直观呈现其核心戏装的类别与细节:

| 类别 | 具体元素 | 象征意义 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 战甲 | 明光铠(红底金边)、靠旗、兽面吞口 | 忠勇护国、战士身份 | 鳞片纹刺绣、靠旗飘扬增强动态威严 |

| 素衣 | 青色布衣、白色围裙 | 平民身份、闺阁本真 | 淡雅纹饰(如兰花),体现柔美特质 |

| 蟒袍 | 明黄底、团龙纹、海水江崖 | 功勋卓著、皇家认可 | 苏绣精细、金线勾勒,彰显华贵身份 |

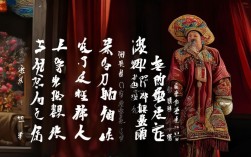

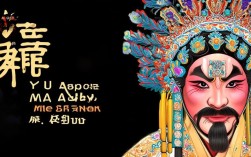

战甲是花木兰从军后的标志性装束,明光铠”的前胸后背各嵌一面圆形铜镜(“护心镜”),既符合古代武将铠甲的实用特征,又通过“镜”的意象暗喻“明辨忠奸、心系家国”的精神,铠甲主体以红色为底,金色镶边,绣有鳞片纹与云纹,红色象征热血与勇气,金色彰显功勋与威严,靠旗(四面三角形小旗)插于背后,表演时通过演员的转身、腾挪动作,靠旗随之翻飞,强化战场英姿,而“兽面吞口”(覆盖肩部的兽面纹饰)则源自中原青铜器纹样,既有辟邪护身之意,又暗示其“巾帼不让须眉”的刚烈性格。

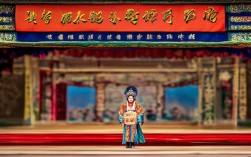

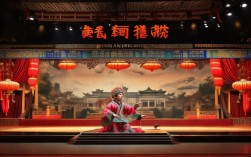

戏装的演变紧扣人物身份转变,成为剧情推进的视觉线索,第一幕“木兰当户织”时,身着青色素衣,衣襟绣淡雅兰花纹,腰系白色围裙,布料质感粗朴,色彩青白相间,既符合平民女子的身份设定,又通过“兰花”纹饰暗喻其高洁品格,第二幕“万里赴戎机”换上战甲,从柔美到刚硬的装束对比,直观展现“女扮男装”的身份伪装与内在勇气的觉醒,第三幕“辞官还乡”后,卸下铠甲,换上明黄色蟒袍(戏曲中女性高级官员的服饰),袍身绣“团龙纹”与“海水江崖纹”,龙象征皇权认可,海水寓意功绩深广,配合凤冠、霞帔等配饰,从“战士”回归“女儿身”,装束的柔化呼应其“脱我战时袍,著我旧时裳”的剧情高潮。

豫剧戏装的艺术特色还体现在“刺绣工艺”与“身段配合”上,其纹饰多采用汴绣技法,针法细密,色彩饱满,如战甲上的鳞片纹用“打籽绣”绣出立体感,阳光下似金属光泽;蟒袍的团龙纹用“盘金绣”,金线勾勒龙鳞,龙目嵌彩石,富丽堂皇,表演中,戏装与演员的身段、唱腔相辅相成:靠旗的颤动配合“蹉步”“亮相”等动作,展现战场厮杀的激烈;水袖的甩动与素衣的飘逸,烘托闺阁女子的温婉;蟒袍的下摆随转身而展开,体现归乡时的从容与喜悦,这种“戏装即身姿”的设计,使服饰成为表演的“延伸语言”。

从文化内涵看,花木兰戏装是中原“忠孝文化”的视觉浓缩,红色战甲的“忠勇”、素衣的“孝亲”、蟒袍的“功名”,共同构成“忠孝两全”的人物弧光,纹饰中的云纹(象征祥瑞)、卷草纹(寓意生生不息),均源自中原传统吉祥图案,将民间审美与戏剧艺术深度融合,使花木兰的形象既具历史厚重感,又充满生活气息。

FAQs

豫剧花木兰的戏装与其他剧种(如京剧)的花木兰戏装有何区别?

豫剧花木兰戏装更注重“中原大气”与“生活化表达”,战甲以红金为主色调,靠纹饰简洁,贴近民间审美;京剧花木兰戏装则偏向“京派华丽”,如多用“硬靠”(铠甲质地更硬挺),纹饰繁复(如靠旗绣龙纹),色彩偏沉稳(如黑、蓝底),强调程式化的威严,豫剧素衣常绣兰花,体现河南“兰草文化”,而京剧素衣纹饰更通用。

豫剧《花木兰》中,戏装的“明光铠”为何选择圆形铜镜装饰?

圆形铜镜(护心镜)在古代铠甲中确有实用功能(保护前胸),但在豫剧戏装中升华为文化符号,其一,“镜”象征“自省”,呼应花木兰“忠孝自持”的内心;其二,圆形为“天圆”意象,暗合中原“天人合一”哲学;其三,铜镜反光特性在舞台灯光下可增强视觉冲击力,突出人物“正气凛然”的气质。