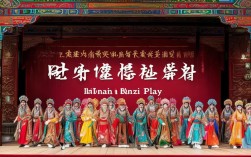

“打金枝”作为中国戏曲舞台上的经典选段,历经百年传唱不衰,其故事源自唐代历史,经由戏曲艺术的提炼与升华,成为展现人物性格、伦理观念与戏剧冲突的典范,这一选段主要流传于晋剧、京剧、豫剧等多个剧种,其中晋剧版本尤为深入人心,以生动的表演、鲜明的唱腔和深刻的人物刻画,让观众在跌宕起伏的剧情中感受传统文化的魅力。

故事背景设定在唐代宗时期,平定“安史之乱”的大功臣郭子仪寿辰之日,其子郭暧与升平公主因“拜寿”一事引发激烈冲突,郭暧身为郭家第六子,自幼在军中长大,性格刚直豪爽,而升平公主作为金枝玉叶,自幼娇生惯养,不谙民间疾苦,更对郭家的军功与门第缺乏应有的尊重,寿宴当日,郭暧与众兄弟一同前往拜寿,公主却因郭暧未提前通报(一说因郭家子女未按皇家礼节行跪拜礼)而心生不满,不仅拒绝出席,更出言讥讽郭家“依仗功劳不懂礼数”,郭暧酒后回到宫中,与公主发生争执,愤怒之下失手打了公主一掌,并怒斥“你父皇江山若不是我郭家拼死换来,岂有你今日的威风!”公主愤而回宫哭诉,向父皇唐代宗告状,引出“打金枝”的核心戏剧冲突。

“打金枝”选段的高潮集中于公主回宫后唐代宗与皇后的调解,以及郭暧与公主最终的和解,面对女儿的哭诉,唐代宗并未直接动怒,反而以“郭子仪有功于社稷,你身为儿媳,理应敬重”为由,劝解公主;皇后则从“夫妻情分”“家国大义”入手,既安抚公主情绪,又点明郭暧的忠孝之心,而郭暧闯宫请罪时,面对父亲的责备,他坦言“打公主实属不该,但公主辱我郭家,我一时情急”,其刚烈与悔恨交织的性格跃然舞台,在帝后的斡旋下,公主逐渐理解郭家的付出与郭暧的真情,夫妻二人以“和”收场,既维护了皇家颜面,也保全了郭家的荣耀,更体现了传统伦理中“家和万事兴”的深刻内涵。

这一选段的艺术魅力,首先在于人物塑造的鲜活立体,郭暧的“忠孝难两全”与“烈性子”,公主的“娇纵”与“明理”,唐代宗的“帝王智慧”与“父爱深沉”,皇后的“温婉智慧”与“调解艺术”,均通过演员的唱、念、做、打得到充分展现,例如晋剧表演艺术家丁果仙塑造的郭暧,以苍劲的唱腔和豪放的身段,将人物的愤怒、悔恨与忠烈融为一体;而梅花奖演员王爱爱饰演的升平公主,则以婉转的唱腔和细腻的表情,展现公主从骄纵到羞愧、再到接纳的情感转变,唱腔设计极具地方特色,晋剧的梆子腔高亢激越,如郭暧的“孤坐宫院心暗想”,唱腔由低沉逐渐转为激昂,配合甩发、跺脚等动作,将人物内心的愤懑与挣扎外化;公主的“金枝玉叶我生长在皇宫”,则用婉转的花腔表现其娇贵与委屈,形成鲜明对比,台词设计兼具文白色彩,既保留“君臣父子”“夫唱妇随”等传统伦理观念,又通过“小奴才”“金枝玉叶”等生活化语言,拉近与观众的距离,使故事更具代入感。

从文化内涵看,“打金枝”选段超越了简单的家庭矛盾,折射出中国传统社会的伦理秩序与处世智慧,它体现了“君君臣臣、父父子子”的儒家伦理,郭子仪作为功臣,深知“伴君如伴虎”的道理,因此对郭暧闯宫的行为严加责备,是对皇权的敬畏;唐代宗虽为君主,却对功臣郭家礼遇有加,是对“得道多助”的清醒认知,它展现了“和”文化的精髓——夫妻之间的“和”是家庭和睦的基础,君臣之间的“和”是国家稳定的保障,即便是冲突,最终也要以“和解”收场,而非决裂,这种“以和为贵”的思想,至今仍对现代家庭关系、社会交往具有启示意义。

为更直观展现“打金枝”的艺术特色,以下表格对比不同剧种在表演风格与唱腔上的差异:

| 剧种 | 代表流派 | 表演风格特点 | 唱腔特色 | 经典剧目版本 |

|---|---|---|---|---|

| 晋剧 | 丁果仙派、王爱爱派 | 刚健豪放,注重做功 | 梆子腔为主,高亢激越,拖腔悠长 | 《打金枝》(晋剧经典版) |

| 京剧 | 梅派、程派 | 严谨规范,程式化强 | 西皮流水、二黄导板结合,婉转华丽 | 《打金枝》(京剧移植版) |

| 豫剧 | 常派、陈派 | 乡土气息浓,贴近生活 | 豫东调、豫西调融合,明快流畅 | 《打金枝》(豫剧地方版) |

“打金枝”选段之所以能成为经典,还在于其“老戏新演”的生命力,当代戏曲院团在保留传统剧情与唱腔的基础上,通过舞台布景的现代化、人物服饰的精致化、表演节奏的优化,让这一古老故事焕发新的活力,某晋剧团在复排此剧时,运用多媒体技术呈现唐代宫廷的恢弘场景,同时通过精简台词、强化情感冲突,使年轻观众也能快速融入剧情,感受到传统戏曲的艺术魅力。

相关问答FAQs

Q1:“打金枝”戏曲中,郭暧为何敢打升平公主?这一行为是否违背传统伦理?

A1:郭暧打公主的直接导火索是公主在郭子仪寿辰当日拒绝拜寿,并出言讥讽郭家“依仗功劳不懂礼数”,严重伤害了郭家的尊严与郭暧的孝心,在传统“孝道”文化中,父母寿辰是子女尽孝的重要时刻,郭暧认为公主的行为是对父亲的不敬,更是对郭家军功的蔑视,因此在情绪失控下失手打公主,从传统伦理看,“打妻”确实违背“夫为妻纲”中“夫义妇顺”的和谐要求,但戏曲通过“郭暧闯宫请罪”“帝后调解”等情节,明确批判了其冲动行为,同时强调公主的“骄纵”也有过错,最终以“夫妻和好”体现“各打五十大板”的中庸智慧,并非单纯赞美“打金枝”,而是展现冲突后的反思与和解,符合传统“过犹不及”“以和为贵”的伦理观念。

Q2:不同剧种的“打金枝”选段在表现人物时有哪些共通的艺术手法?

A2:尽管不同剧种的表演风格与唱腔存在差异,但“打金枝”选段在表现人物时主要有以下共通艺术手法:一是“以形传神”,通过身段、动作展现人物性格,如郭暧的甩发、跺脚表现愤怒,公主的水袖翻飞、蹙眉表现娇嗔;二是“声情并茂”,唱腔与情感紧密结合,如郭暧的唱腔由激昂转为悔恨,公主的唱腔由委屈转为羞愧;三是“程式化表演”,运用戏曲特有的“起霸”“亮相”等程式,强化人物身份与情绪,如郭暧闯宫时的“跨腿”“亮相”,展现其忠烈与愧疚;四是“对比手法”,通过郭暧的刚直与公主的娇纵、帝后的智慧与郭家的忠烈形成对比,推动剧情发展并深化主题,这些共通手法使“打金枝”在不同剧种中均能保持人物形象的鲜明与戏剧冲突的张力。