京剧作为中国传统文化的瑰宝,以历史故事、伦理情感为核心,通过唱念做打的综合艺术,塑造了无数经典人物与情节。“父子君臣”关系作为伦理纲常的重要体现,常成为剧作的情感枢纽,而“老皇父”这一称谓,虽非传统剧目的标准名称,却浓缩了子女对帝王的血缘认知与情感投射,成为京剧艺术中皇权与人性交织的独特镜像,在京剧的舞台上,“老皇父”不仅是权力的象征,更是亲情的载体,其背后蕴含的敬畏、亲恩、矛盾与救赎,构成了京剧艺术永恒的母题。

京剧皇室父子题材的传统谱系与情感内核

京剧以历史为骨,以伦理为魂,在皇室父子题材的演绎中,既遵循“君君臣臣父父子子”的儒家伦理,又通过艺术加工赋予人物血肉,传统剧目中,虽无直接名为《我的老皇父》的戏码,但诸多经典剧情都围绕“父子”与“君臣”的双重关系展开,老皇父”的称谓虽多隐于对白与唱段,却成为理解人物情感的关键。

狸猫换太子》中,李妃遭刘妃陷害,流落民间,十八年后与亲生儿子仁宗相认,当仁宗得知眼前“老乞丐”竟是生母,跪地痛呼“皇娘”,而李妃在悲愤交加中唱“我的儿啊,你本是金枝玉叶体,怎落得破窑受苦凄”,这里的“儿”虽非直接称“老皇父”,却暗含了仁宗作为“天子”对生母的愧疚,也反向勾勒出“老皇父”(仁宗作为帝王)对生母的责任,再如《上天台》,汉光武帝刘秀与功臣姚期情同父子,姚期因儿子姚刚误伤国舅被问罪,刘秀在“保江山还是保功臣”的抉择中,唱得“姚皇兄你好比汉朝一柱梁,孤若斩你如同孤自戕”,这里的“姚皇兄”虽无“老皇父”之名,却以“君臣如父子”的情谊,展现了帝王对臣子的“父爱”,也折射出“老皇父”形象的复杂性——既有皇权的威严,也有人性的温度。

更具代表性的是《四郎探母》,杨四郎(杨延辉)在辽国招驸马,偷回宋营探母,与佘太君、佘赛花等亲人相认时,唱“老娘亲请上受儿拜,拜老娘犹如拜爹台”,虽称“老娘”,却将“爹台”(即“老皇父”杨业)的意象融入其中,暗示了杨四郎对父亲战死沙场的愧疚,以及对“忠孝不能两全”的悲叹,这种“老皇父”的缺席(杨业已死),反而让情感更显沉重,成为京剧“以虚写实”的典范。

“老皇父”称谓的情感解码:敬畏、亲恩与矛盾

在京剧语境中,“老皇父”并非简单的帝王称谓,而是子女对父亲身份与帝王身份的双重认知——既有对“君权神授”的敬畏,也有对血缘亲情的渴望;既有“忠孝难两全”的矛盾,也有“子为父隐”的庇护,这种复杂性,通过京剧的唱念做打被淋漓尽致地展现。

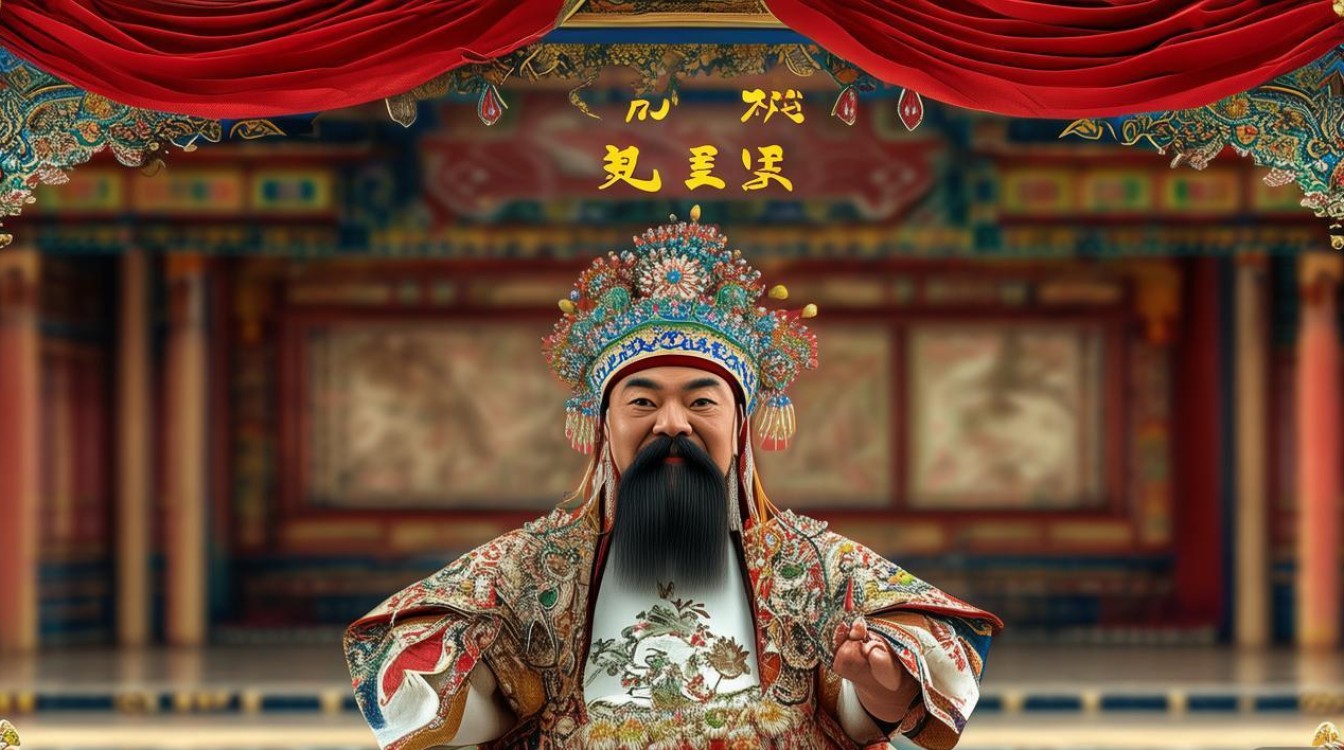

敬畏与疏离:帝王作为“老皇父”,其威严往往通过程式化的表演体现,如《打龙袍》中,李后(李妃)已认回仁宗,却仍以“臣妾”自居,仁宗虽称“母亲”,却在李后要求惩处郭妃时,以“国法难容”推脱,此时君臣之礼压倒了母子亲情,体现了“老皇父”作为权力者的疏离感,京剧的“龙袍”“冠冕”等服饰,以及帝王“捋髯”“端坐”的身段,都强化了“老皇父”的威严,让子女的“叩拜”“请安”等动作充满敬畏。

亲恩与愧疚:当“老皇父”展现温情时,往往伴随着子女的愧疚。《二进宫》中,李艳妃垂帘听政,徐延昭、杨波入宫保国,杨波唱“太娘娘待老臣恩重如山,犹如那父母养我一般”,这里的“太娘娘”(李艳妃)虽非“老皇父”,却以“母恩”类比,展现了皇室成员间超越血缘的情感羁绊,而《徐策跑城》中,徐策见到薛刚(薛丁山之子),唱“我的儿啊,你父为国把命丧,你如今闯下滔天祸”,虽非父子,却以“父辈”的身份表达对后辈的痛惜,暗含了“老皇父”对“子辈”的愧疚与责任。

矛盾与救赎:最动人的“老皇父”形象,往往处于忠孝的矛盾中。《野猪林》中,林冲被高俅陷害,发配沧州,在野猪林遇鲁智深相救,唱“老军爷与我报了冤仇,我林冲感恩非浅”,虽无直接“老皇父”情节,却折射出“皇权之下,小民如蝼蚁”的悲凉——若“老皇父”(皇帝)能明辨是非,何至于此?这种对“明君”的期盼,构成了“老皇父”形象的救赎维度:帝王若能以“父爱”待民,则江山永固;若以“君权”压人,则众叛亲离。

表演艺术对“老皇父”关系的塑造:唱念做打的情感载体

京剧的魅力在于“无动不舞,有声皆歌”,父子关系的情感张力,通过唱腔、念白、身段的综合演绎,得以具象化。

唱腔:以声传情的情绪曲线

不同情绪对应不同板式:“老皇父”威严时多用“西皮导板”“西皮原板”,如刘秀在《上天台》中唱“姚皇兄你休要告职归林下,孤的江山全仗你老臣家”,唱腔高亢有力,体现帝王气度;“老皇父”悲伤时多用“二黄慢板”“二黄散板”,如李妃在《打龙袍》中唱“想当年在宫中多么荣耀,到如今落破窑受尽煎熬”,唱腔低回婉转,流露凄楚;子女倾诉时则用“西皮流水”“西皮摇板”,节奏明快,表现急切,如杨四郎在《四郎探母》中唱“老娘亲请上受儿拜,拜老娘犹如拜爹台”,唱腔中带着哽咽,将愧疚与思念融为一体。

念白:抑扬顿挫的身份标识

京剧念白分“韵白”与“京白”,“老皇父”作为帝王,多用韵白,字正腔圆,体现身份尊贵,如《打龙袍》中仁宗念“孤乃当朝天子,李氏乃生身之母”,韵白的庄重感,让“生身之母”四字充满仪式感;子女对“老皇父”的称呼,则多用“父皇”“皇阿爸”,语气中既有敬畏也有亲昵,如《狸猫换太子》中仁宗对李妃称“皇娘”,却私下对陈琳说“孤的生母在陈州”,念白的转换,展现了人物内心的矛盾。

身段:程式化的情感符号

京剧身段具有高度程式性,父子关系的亲疏通过动作细节体现。“叩拜”是子女对“老皇父”的常见动作,如《打龙袍》中李后认子,仁宗跪拜,动作幅度大,体现激动;《上天台》中刘秀扶姚期起身,伸手时微微颤抖,表现不舍;“掩面”则是悲伤的符号,如杨四郎见佘太君时“掩面而泣”,身段微颤,将“不能尽孝”的痛苦具象化,这些程式化动作,让“老皇父”的情感表达超越语言,直抵人心。

经典剧目中的“老皇父”情感对照表

为更直观展现京剧“老皇父”题材的情感层次,以下列举经典剧目及核心情感表达:

| 剧目 | 主要角色 | 关系类型 | 核心冲突 | 情感表达关键词 | 经典唱段/念白举例 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《狸猫换太子》 | 仁宗、李妃 | 血缘母子/君臣 | 真相大白后的伦理认同 | 愧疚、痛惜、团圆 | 李妃:“我的儿啊,你本是金枝玉叶体” |

| 《上天台》 | 刘秀、姚期 | 君臣如父子 | 忠君与护臣的抉择 | 矛盾、依赖、感恩 | 刘秀:“姚皇兄你好比汉朝一柱梁” |

| 《四郎探母》 | 杨四郎、佘太君 | 血缘父子(缺席) | 忠孝不能两全的悲怆 | 思念、愧疚、无奈 | 杨四郎:“拜老娘犹如拜爹台” |

| 《打龙袍》 | 仁宗、李妃 | 隔代母子/君臣 | 国法与亲情的张力 | 敬畏、救赎、孝道 | 仁宗:“孤乃当朝天子,李氏乃生身之母” |

现代京剧对“老皇父”主题的拓展与反思

传统京剧中的“老皇父”多强调“忠孝伦理”,而现代京剧则在继承传统的基础上,注入人性化的思考,让“老皇父”形象更具现代意义,例如新编历史剧《曹操与杨修》,曹操虽非帝王,却以“丞相”身份扮演“老皇父”角色,对杨修既爱才又忌才,最终因“猜忌”导致悲剧,剧中曹操唱“我才高天下谁人及,为何他杨修总比我高一尺”,将“老皇父”的“控制欲”与“孤独感”表现得淋漓尽致,突破了传统“明君贤臣”的框架,展现了权力对人性的异化。

再如现代京剧《贞观长歌》,李世民与太子李承乾的父子关系,既涉及“父教子严”的传统,也探讨“帝王之爱”的边界——李世民对太子既有“望子成龙”的期待,也有“权力斗争”的无奈,最终太子谋反,李世民痛哭“朕的儿啊,你让朕如何面对天下”,将“老皇父”的失败与反思推向高潮,这种对“父权”的反思,让京剧的“父子主题”从伦理说教走向人性探索,更具时代价值。

京剧中的“老皇父”,称谓背后是伦理与情感的交织,是权力与人性的碰撞,从《狸猫换太子》的血缘相认,到《上天台》的君臣情深,再到现代京剧的权力反思,“老皇父”的形象不断丰富,却始终承载着中国人对“理想父子关系”的期盼——既有“父慈子孝”的温情,也有“忠孝两全”的坚守,通过唱念做打的演绎,京剧让冰冷的皇权有了温度,让复杂的父子关系成为艺术永恒的母题,这正是京剧作为“国粹”的魅力所在:它不仅讲述历史,更照亮人性。

相关问答FAQs

Q1:京剧剧目中是否有直接以“我的老皇父”命名的作品?

A1:目前京剧传统剧目中并无直接以“我的老皇父”为名的标准剧目。“我的老皇父”更多是作为情感称谓,出现在某些唱段或人物对白中,用以表达子女对帝王的亲情与敬畏,四郎探母》中杨四郎唱“拜老娘犹如拜爹台”,虽未直接称“老皇父”,却暗含了对父亲(杨业)的思念;而《狸猫换太子》《打龙袍》等剧目中,子女对帝王的称呼(如“父皇”“皇娘”)也体现了“老皇父”的情感内核,这一称谓并非固定剧目名,而是京剧“父子君臣”主题中的一种情感符号。

Q2:京剧如何通过音乐和身段表现父子间的矛盾与温情?

A2:京剧通过音乐与身段的程式化组合,将父子间的复杂情感具象化:

- 音乐层面:西皮腔高亢明快,多表现激动或急切(如杨四郎探母时的“叫小番”);二黄腔低沉婉转,多抒发悲怆或沉思(如李妃认子时的“二黄导板”),当父子矛盾激化时,唱腔节奏加快,音调升高(如仁宗与郭妃争执时的“西皮快板”);展现温情时,则加入“拖腔”和“颤音”,如刘秀扶姚期起身时的“二黄原板”,唱腔中带着颤抖,体现不舍。

- 身段层面:“叩拜”动作的幅度区分情感亲疏——子女对“老皇父”的“三跪九叩”庄重肃穆,体现敬畏;而“携手”“扶肩”等动作则传递温情,如《上天台》中刘秀握住姚期的手,眼神中流露依赖,身段微微前倾,表现“君臣如父子”的亲近。“掩面”“顿足”等动作常用于表现矛盾中的痛苦,如杨四郎得知父亲杨业死讯时的“顿足掩面”,将“忠孝不能两全”的悲怆通过肢体语言直抵人心。