中国戏曲学院作为我国唯一一所独立设置的培养戏曲高级专门艺术人才的院校,其课堂教学模式既坚守戏曲艺术“口传心授”的传统精髓,又融入现代高等教育的系统化培养理念,形成了独具特色的教学体系,上课不仅是知识的传递,更是戏曲文化的浸润与艺术生命的延续,从清晨的练功房到深夜的排练厅,师生共同沉浸在戏曲艺术的天地中。

课程体系:传统根基与现代视野的融合

中国戏曲学院的课程设置以“戏曲为核心”,兼顾理论与实践,注重“一专多能”的培养目标,不同专业的课程既有共性要求,又凸显专业特性,以表演系、导演系、音乐系、戏曲文学系等主要专业为例,其核心课程体系如下:

| 专业名称 | 核心理论课程 | 核心实践课程 | 特色培养方向 |

|---|---|---|---|

| 表演系(京剧) | 戏曲史论、戏曲美学、角色创造理论 | 唱腔训练、身段技巧、剧目排演、毯功把子 | 流派传承、经典剧目复刻、新编戏曲表演 |

| 导演系 | 戏曲导演基础、舞台调度、剧本分析、戏曲音乐概论 | 导演创作实践、小品排练、舞台设计初步 | 传统戏曲导演创新、跨媒介戏曲导演 |

| 音乐系(器乐) | 戏曲音乐理论、民族器乐史、乐理与视唱练耳 | 京胡、板鼓、月琴等乐器专项训练、戏曲乐队合奏 | 戏曲伴奏人才培养、传统戏曲音乐整理与改编 |

| 戏曲文学系 | 中国戏曲史、戏剧概论、剧本写作、古典文学 | 传统剧目整理改编、新编剧目创作、评论写作 | 戏曲理论研究、戏曲文化传播 |

除专业课程外,学院还开设通识教育课程,如中国传统艺术、美学、外语等,拓宽学生的人文视野,低年级以“打基础”为主,重点训练基本功(如表演系的“唱念做打”、音乐系的乐器演奏技法);高年级则侧重“拔尖”培养,通过“名师工作室”“流派传承班”等形式,邀请京剧名家、地方戏曲传承人亲授,实现传统流派的精准传承。

教学特色:“口传心授”与创新的平衡

戏曲艺术的特殊性决定了“口传心授”仍是教学的核心方法,在身段课上,老师会手把手纠正学生的手势、步伐,一个“云手”可能需要反复示范数十次;在唱腔课上,老师逐句示范板眼、气口,学生通过模仿、揣摩体会“字正腔圆”的韵味,这种“师带徒”的模式,确保了戏曲表演中“韵”“味”等细节的精准传递。

学院积极拥抱现代教育技术,利用动作捕捉系统记录名家身段,通过数据分析帮助学生优化动作轨迹;引入虚拟现实(VR)技术,让学生沉浸式体验传统戏曲舞台的“一桌二椅”美学;开设“戏曲数字媒体”课程,培养既懂戏曲又通新媒体的复合型人才,跨学科教学日益凸显,如表演系与舞蹈学院合作开设“戏曲形体拓展课”,导演系与电影学院联合开设“戏曲影视导演实践”,推动戏曲艺术与现代艺术形式的碰撞融合。

实践教学:从“练功房”到“大舞台”的延伸

“戏曲是‘立’起来的艺术”,实践教学是中国戏曲学院教学的重中之重,学院拥有大小剧场、排练厅、练功房等专业场地,满足日常教学与演出需求,从入学起,学生便需参与“早功”“晚功”——清晨在操场喊嗓子、压腿,夜晚在排练厅打磨剧目,日复一日打磨技艺。

高年级学生还会加入“青年剧团”,参与国内外巡演、戏曲节等活动,近年来创排的青春版《白蛇传》《霸王别姬》等剧目,由学生担任主演,在舞台实践中完成从“学生”到“演员”的转变,学院还与国家京剧院、地方戏曲院团建立合作,安排学生实习参与剧目创作、演出运营,提前接触行业生态,毕业大戏更是教学成果的集中展示,要求学生独立完成从剧本到舞台的全流程实践,培养综合艺术能力。

师生互动:亦师亦友的传承共同体

在中国戏曲学院,师生关系远不止“教与学”,更像“艺术父子”的传承纽带,许多老艺术家仍坚守教学一线,如京剧表演艺术家李维康、耿其昌等,亲自为“流派班”学生传授经典剧目,不仅教技艺,更传递“戏比天大”的敬业精神,青年教师则兼具传统功底与现代思维,既延续“口传心授”的传统,又引入启发式教学,鼓励学生在模仿中创新。

课堂上,老师会针对学生的特点因材施教:嗓音条件好的学生侧重唱腔训练,身形灵活的学生强化武戏技巧;创作类课程则鼓励学生大胆尝试,哪怕剧本尚显稚嫩,老师也会逐句指导修改,保护学生的创作热情,这种“严慈相济”的师生互动,让戏曲艺术在代代相传中焕发新生。

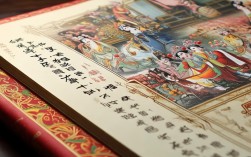

校园文化:浸润戏曲的日常

走进中国戏曲学院,处处可见戏曲元素:走廊里悬挂着名家剧照、脸谱绘画,校园广播播放着经典唱段,每年举办的“戏曲文化节”“新年戏曲晚会”成为师生展示才华的舞台,非戏曲专业的学生也可选修戏曲体验课,如京剧脸谱绘制、戏曲身段入门,让更多人感受传统文化的魅力。

学院注重“以戏育人”,通过“名家讲坛”“非遗进校园”等活动,邀请戏曲界前辈、学者分享行业经验,引导学生树立文化自信,上课不仅是课堂上的45分钟,更是融入日常生活的戏曲修行——练功房的汗水、排练厅的争论、舞台上的掌声,共同构成了中国戏曲学院独特的“上课”体验。

相关问答FAQs

Q1:戏曲学院的学生如何应对高强度训练与专业学习的压力?

A:中国戏曲学院的学生需长期面对高强度的身体与技能训练,学院通过多维度支持帮助学生缓解压力:一是科学规划课程,避免过度集中训练,保证学生休息时间;二是开设心理辅导课程,引导学生通过艺术表达调节情绪;三是营造“互助式”学习氛围,学生组成“练功小组”,互相督促、共同进步;四是定期举办“减压活动”,如戏曲主题晚会、趣味运动会等,让学生在紧张训练中放松身心,许多老师会以自身经历鼓励学生,强调“苦功”是戏曲演员的必经之路,帮助学生将压力转化为动力。

Q2:非戏曲专业的学生(如音乐学、戏剧影视文学)能参与戏曲实践吗?

A:完全可以,中国戏曲学院鼓励跨专业融合,非戏曲专业学生有多种途径参与戏曲实践:一是选修戏曲实践类课程,如“戏曲身段基础”“京剧唱腔入门”等,无需专业基础即可报名;二是加入学生戏曲社团,如“京剧研习社”“地方戏曲社”,参与日常排练与校园演出;三是通过“跨学科实践项目”与戏曲专业合作,如音乐系学生为戏曲剧目作曲,文学系学生参与剧本改编,影视专业学生拍摄戏曲纪录片等,学院定期举办“戏曲工作坊”,邀请民间艺人、戏曲名家传授技艺,为非专业学生提供近距离接触戏曲艺术的机会,真正实现“人人懂戏曲,人人爱戏曲”。