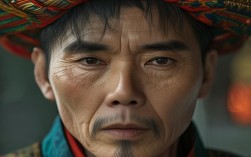

豫剧作为中原文化的璀璨瑰宝,孕育了众多德艺双馨的艺术家,王兴刚便是其中一位深耕舞台数十载,以精湛技艺和执着坚守推动豫剧传承与发展的代表性人物,他扎根于传统沃土,又勇于创新突破,在豫剧老生行当的表演中形成了独特的艺术风格,其舞台形象深入人心,艺术成就广受认可,更以传承者的责任感为豫剧的当代传播注入活力。

王兴刚1960年出生于河南开封的一个普通工人家庭,自幼受中原文化熏陶,对戏曲艺术有着天然的亲近感,童年时,巷子里飘出的豫剧唱腔、戏台上的锣鼓铿锵,都在他心中种下了戏曲的种子,1975年,15岁的他凭借清亮的嗓音和良好的肢体协调性,考入河南省戏曲学校(现河南艺术职业学院),正式开启豫剧求学之路,在校期间,他主攻老生行当,师从豫剧名家唐喜成、王素君等,系统学习豫剧的“唱念做打”与程式化表演,唐喜成先生“豫剧唐派”的“二本腔”艺术,以其高亢激越、韵味醇厚的特点闻名,王兴刚在继承唐派精髓的基础上,结合自身嗓音条件,逐渐形成了兼具爆发力与感染力的演唱风格,为日后的艺术创作奠定了坚实基础。

1980年,以优异成绩毕业后,王兴刚进入河南省豫剧院一团,成为一名专业演员,初登舞台时,他从龙套、配角做起,在《朝阳沟》《秦香莲》《三打白骨精》等传统剧目中积累经验,仔细揣摩每个角色的内心世界,为了练好基本功,他每天清晨五点便练功房报到,压腿、吊嗓、跑圆场,一练就是四五个小时,常常汗湿衣衫仍不辍,前辈艺术家们常说“台上一分钟,台下十年功”,这句话被他奉为圭臬,即便在成名后,依然保持着对艺术的敬畏之心,坚持“戏比天大”,对待每一个角色都倾注全部心血。

在长期的舞台实践中,王兴刚逐渐形成了“以情带声、声情并茂”的表演理念,他认为,戏曲表演不仅是技巧的展示,更是人物情感的传递,在《焦裕禄》一剧中,他饰演主角焦裕禄,为塑造这位“县委书记的榜样”,他多次赴兰考采风,走访焦裕禄同志的同事和群众,观察基层干部的一言一行,舞台上,他通过沙哑而坚定的唱腔、佝偻却挺拔的身姿,以及“带病工作”“访贫问苦”等细节刻画,将焦裕禄“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的公仆形象演绎得淋漓尽致,该剧不仅成为河南省豫剧院的保留剧目,更在全国巡演中引发强烈共鸣,让年轻观众对豫剧现代戏的艺术魅力有了全新认识,而在传统剧目《清风亭》中,他饰演的张元秀则充满了市井小民的悲情与无奈,“打子”“寻子”等场次中,他通过颤抖的双手、含泪的双眼和撕心裂肺的唱腔,将一位老年失子的父亲推向观众的情感深处,每每演至此处,台下观众无不潸然泪下,该剧也成为他的“代表作”之一。

王兴刚的艺术成就不仅体现在舞台表演上,更体现在对豫剧艺术的创新与拓展中,他深知,传统艺术要在当代焕发生机,必须与时俱进,在《穆桂英挂帅》中,他在保留传统唱段的基础上,对穆桂英的服饰、武打动作进行了改良,融入了现代舞台的灯光、音效技术,使“挂帅出征”的场景更具视觉冲击力;在《花木兰》中,他突破老生行当的局限,尝试在花木兰女扮男装的情节中加入小生的潇洒身段,丰富了人物形象的层次感,这些创新并非对传统的颠覆,而是在尊重豫剧艺术规律基础上的“创造性转化”,让经典剧目在新时代的舞台上焕发出新的光彩。

作为国家级非物质文化遗产豫剧项目的代表性传承人,王兴刚始终将“传帮带”作为己任,他深知,豫剧的传承离不开年轻一代的接力,多年来,他先后收徒十余名,其中不乏在全国青年戏曲大赛中获奖的新秀,他常对徒弟们说:“学戏先学做人,只有心里装着戏,才能把戏演活。”在教学中,他不仅传授表演技巧,更注重引导徒弟们理解角色背后的文化内涵和人文精神,他还积极参与“豫剧进校园”“戏曲公益讲座”等活动,走进中小学、高校,通过现场表演、互动教学的方式,让更多青少年了解豫剧、爱上豫剧,他主导编写的《豫剧老生表演教程》,系统梳理了老生行当的表演体系,为豫剧艺术的规范化传承提供了宝贵资料。

王兴刚的艺术贡献得到了社会各界的广泛认可,他先后获得“中国戏剧梅花奖”“文华表演奖”“河南省五一劳动奖章”等多项荣誉,并当选为河南省戏剧家协会副主席,面对诸多荣誉,他始终保持谦逊低调的态度,依然活跃在戏曲舞台上,每年演出近百场,从城市剧院到乡村戏台, wherever the audience is, he brings the charm of Henan Opera.

以下是王兴刚主要艺术成就概览:

| 年份 | 荣誉/奖项 | 代表作品/活动 |

|---|---|---|

| 1985年 | 河南省青年演员戏曲大赛一等奖 | 《清风亭》饰张元秀 |

| 1992年 | 第十三届中国戏剧梅花奖 | 《焦裕禄》饰焦裕禄 |

| 2005年 | 文化部文华表演奖 | 《穆桂英挂帅》饰寇准 |

| 2010年 | 被授予“国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人” | 豫剧进校园全国巡演 |

| 2018年 | 当选河南省戏剧家协会副主席 | 主编《豫剧老生表演教程》 |

| 2022年 | “豫剧终身成就奖” | 举办个人从艺50周年专场演出 |

FAQs

问题1:王兴刚在塑造不同类型角色时,如何把握表演风格的差异?

解答:王兴刚认为,角色的核心是“真实”,不同类型的角色需从其身份、性格、时代背景出发,寻找情感共鸣点,历史人物如《穆桂英挂帅》中的寇准,他注重考证历史细节,结合戏曲程式化表演,突出人物的沉稳与智慧;现代人物如《焦裕禄》中的焦裕禄,则深入生活观察,减少程式化痕迹,用生活化的动作和语言增强真实感;市井小民如《清风亭》中的张元秀,则侧重挖掘人物的悲情与无奈,通过眼神、身段的细微变化传递情感,避免“千人一面”,他强调“演谁像谁”,而非单纯展示技巧,让每个角色都成为有血有立的“这一个”。

问题2:王兴刚如何看待豫剧在当代的传承与发展?

解答:王兴刚认为,豫剧传承需“守正创新”。“守正”是坚守豫剧的核心美学特质——如“唱念做打”的技艺、方言韵味、人文内涵,不能为追求“现代化”而丢失本真;“创新”则是在题材、形式、传播方式上与时俱进,如创排反映时代精神的现代戏、融入现代舞台技术、利用短视频等新媒体扩大受众面,他主张“老戏新演”,通过年轻演员的演绎和经典剧目的改编,让传统艺术与当代观众建立连接,同时加强戏曲教育,培养既懂传统又懂年轻人的复合型人才,让豫剧在新时代“活”起来、“火”起来。