《踏血寻梅》作为一部以真实案件为蓝本的现代题材作品,自电影问世以来便因其对人性边缘的深刻描摹引发广泛讨论,而当这个故事被搬上戏曲舞台,传统艺术与现代叙事的碰撞,为这一题材注入了新的审美维度,戏曲改编《踏血寻梅》并非简单的题材移植,而是戏曲美学对现代性命题的一次主动回应——它既保留了原作对孤独、欲望与毁灭的探讨,又通过唱念做打、程式化表演等传统手段,将都市悲剧转化为具有东方美学韵味的舞台呈现。

从题材选择来看,戏曲《踏血寻梅》突破了传统戏曲才子佳人、历史演义的叙事框架,直面当代社会的边缘群体与人性困境,原电影中,内地女孩王嘉梅在香港的孤独漂泊、与凶手的偶然交集、最终走向毁灭的悲剧,在戏曲中被提炼为“寻梅”与“踏血”的双重意象。“梅”象征纯洁与希望,是王嘉梅对美好生活的向往;“血”则代表暴力与现实的残酷,是底层生存困境的具象化,戏曲通过这两个核心意象的交织,将现代都市中个体的精神困境与传统悲剧的“命运感”相结合,使得故事既有现实主义的锋芒,又具备古典悲剧的审美张力,这种题材的突破,体现了戏曲在当代的适应性——当传统程式遇见现代叙事,反而催生出新的艺术可能。

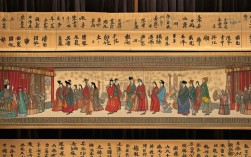

在艺术表现上,戏曲《踏血寻梅》对传统程式的创造性转化尤为值得关注,传统戏曲的虚拟性、写意性,为表现现代都市生活提供了独特视角,表现王嘉梅初到香港的迷茫,舞台上无需布景还原街道,仅通过演员的“圆场”步法、眼神的迷茫与水袖的轻扬,便能勾勒出都市丛林中的孤独感;而凶手与王嘉梅的相遇,则用“对子戏”的简洁形式展开,通过对话的节奏变化与身段的顿挫,暗示两人命运的交织与冲突,在唱腔设计上,剧种选择了更具现代叙事空间的粤剧,其梆簧、南音等板式既能表现哀婉深沉的情感,又可通过节奏的快慢变化展现人物内心的挣扎,比如王嘉梅的独唱段,以“乙反调”的苍凉为基调,融入现代音乐的配器元素,唱词既保留戏曲的韵律感,又直白地诉说“异乡人如浮萍,漂泊何处是归程”的现代孤独,实现了传统声腔与当代情感的共鸣。

叙事结构的调整同样体现了戏曲改编的智慧,电影采用非线性叙事,通过不同角色的视角拼凑事件全貌;而戏曲受限于舞台时空的集中性,将叙事线索简化为王嘉梅的“寻梅”之路——从内地到香港、从希望到绝望的线性推进,但通过“旁白”与“内心独白”的穿插,保留了多重视角的思考空间,在王嘉梅遇害后,舞台上可同时呈现凶手对罪行的忏悔、警方对案件的追查、王嘉梅灵魂对“梅”的追寻,通过“走边”“起霸”等传统武打与身段程式,将不同时空的情节并置,形成“戏中戏”的叙事层次,既丰富了舞台层次,又深化了“人性多面”的主题。

舞台呈现上,《踏血寻梅》戏曲版本在传统美学基础上融入现代剧场元素,形成了“写意中有写实”的独特风格,布景设计摒弃了写实主义的街道、房间,以抽象的线条与光影勾勒都市轮廓——例如用蓝色灯光投射出密集的“楼宇”剪影,用红色光斑象征“血”与暴力,既符合戏曲“以简驭繁”的传统,又传递出都市的压抑感,服装方面,王嘉梅的改良旗袍既保留传统服饰的韵味,又融入现代剪裁,面料的选择与色彩的运用(如白色象征纯洁,灰色象征迷茫)成为人物心理的外化,而凶手的形象则通过脸谱化的处理(如深色脸谱、粗犷身段)强化其“恶”的符号性,与王嘉梅的“净”形成鲜明对比,这种传统脸谱与现代人物塑造的结合,既延续了戏曲的审美习惯,又让观众快速把握人物特质。

更值得深思的是,《踏血寻梅》戏曲改编对“悲剧”内核的深化,传统戏曲悲剧多强调“善恶有报”或“命运无常”,而《踏血寻梅》则将悲剧的根源指向现代社会中个体的“不可沟通性”——王嘉梅的孤独不仅是地域的疏离,更是精神的无依;凶手的暴力不仅是个人恶的体现,更是底层生存困境的扭曲爆发,戏曲通过“寻梅”的象征性动作,将这种现代性悲剧升华为对“人”的普遍关怀:当王嘉梅的灵魂在舞台上唱出“踏遍血海寻梅影,何处人间有温情”时,已超越具体案件,成为对现代社会中个体精神困境的叩问。

这种改编尝试,也为戏曲的当代发展提供了启示:传统艺术并非只能讲述历史故事,其程式化、象征性的美学体系,恰恰能够为现代题材提供独特的表达路径,当戏曲的“唱念做打”遇见都市的“爱恨生死”,碰撞出的不仅是舞台上的精彩呈现,更是传统艺术在当代社会的生命力。

相关问答FAQs

Q1:戏曲改编现代真实题材时,如何平衡真实性与艺术性?

A1:戏曲改编现代真实题材时,需“取其神而舍其形”——即提炼事件的核心矛盾与人性本质,而非简单复述事件细节,踏血寻梅》并未直接呈现犯罪过程,而是通过“踏血”与“寻梅”的意象象征暴力与希望,用程式化表演(如水袖表现绝望、武打表现冲突)替代写实场景,唱词与唱腔的设计需兼顾情感的真实与戏曲的韵律,如用传统板式表达现代孤独,既保留艺术美感,又传递真实情感,从而在“虚构”与“真实”之间找到平衡。

Q2:《踏血寻梅》戏曲版本在音乐和唱腔上有哪些创新?

A2:该版本在音乐与唱腔上的创新主要体现在“传统声腔的现代化表达”与“跨界元素的融合”两方面,其一,以粤剧为基础,将“乙反调”“梆子”等传统板式的节奏与旋律进行调整,使其更贴合现代人物的情感波动——如王嘉梅的唱段在“乙反调”中加入半音变化,增强哀婉感;凶手的唱腔则用“霸腔”的低沉粗粝,突出其压抑扭曲的心理,其二,在配器中融入现代音乐元素,如用电子合成器模拟都市的喧嚣,用大提琴伴奏增强悲剧氛围,但始终以传统乐器(高胡、琵琶)为主导,确保戏曲音乐的“本体性”,实现了“传统为根、现代为用”的创新目标。