上海戏剧学院附属戏曲学校(简称“上戏附中”)坐落于上海市,是上海市文化和旅游局与上海戏剧学院共建的全日制中等专业艺术学校,也是国家级重点中等职业学校、非物质文化遗产传承基地,自1959年建校以来,学校始终以“传承戏曲艺术,培养德艺双馨人才”为宗旨,被誉为“戏曲艺术家的摇篮”,在中国戏曲教育领域占据重要地位,学校前身为上海市戏曲学校,历经六十余载发展,汇聚了京、昆、越、沪、淮等多个戏曲剧种的教学资源,形成了独具特色的教育体系,为全国各大戏曲院团、艺术院校输送了大批优秀人才,其中不乏梅花奖得主、国家级非遗传承人等戏曲界中坚力量。

在专业设置上,学校以戏曲表演为核心,兼顾戏曲音乐、舞台美术等相关专业,构建了覆盖多剧种、多层次的培养体系,主要开设京剧、昆曲、越剧、沪剧、淮剧五大表演专业,以及戏曲音乐(伴奏)、戏曲表演(京昆)、戏曲表演(地方戏)等细分方向,学制通常为六年(初中起点)或三年(高中起点),注重“因材施教”与“剧种特色培养”,为清晰展示专业布局,以下为部分核心专业设置概览:

| 专业类别 | 细分方向 | 培养目标 | 核心课程 |

|---|---|---|---|

| 戏曲表演 | 京剧 | 培养京剧表演人才,生、旦、净、丑行当全面发展 | 基功训练、剧目排演、京剧史论、乐理视唱、化妆造型 |

| 戏曲表演 | 昆曲 | 传承昆曲“非遗”技艺,培养昆曲表演与传承人才 | 水袖、扇子功、昆曲唱腔、古典文学、昆曲剧目研习 |

| 戏曲表演 | 越剧 | 培养越剧表演骨干,擅长小生、旦角等行当 | 越剧基功、唱腔训练、剧目教学、越剧赏析、舞蹈形体 |

| 戏曲音乐 | 伴奏(京胡、二胡等) | 培养戏曲乐队伴奏人才,掌握主奏乐器与合奏技巧 | 乐器演奏、戏曲乐理、合奏训练、剧目伴奏实践、音乐基础理论 |

| 戏曲表演(地方戏) | 沪剧、淮剧 | 传承地方戏曲剧种,服务区域文化传承需求 | 剧种特色唱腔、地方戏基功、传统剧目教学、方言与表演结合 |

师资队伍是学校发展的核心支撑,上戏附中汇聚了一大批戏曲界的名师大家,形成了“名师带徒、薪火相传”的教学传统,学校现有专任教师中,80%以上具有高级职称,其中包括国家级非遗传承人、中国戏剧“梅花奖”得主、全国戏曲“红梅奖”获得者等,同时聘请了京、昆、越等剧种的资深艺术家担任客座教授,通过“一对一”师承制教学,确保传统戏曲技艺的精准传承,京剧表演专业由奚派传人、京剧名家亲自授课,昆曲专业则得到“昆曲皇后”谷好好等艺术家的指导,学生在校期间即可接触行业前沿资源,参与高规格演出实践。

在人才培养方面,学校始终坚持“技艺并重、德艺双馨”的理念,注重专业能力与文化素养的协同发展,课程体系除戏曲基功、剧目排演等专业课程外,还开设语文、数学、英语、历史、艺术理论等文化课程,确保学生具备扎实的文化基础,学校与上海京剧院、上海昆剧团、上海越剧院等专业院团深度合作,建立“教学实践一体化”模式,学生从低年级起即可参与院团排练、剧场演出,在实践中提升专业能力,近年来,学校学生在“全国戏曲小梅花荟萃”大赛中屡获金奖,多名毕业生考入中央戏剧学院、上海戏剧学院等高等艺术院校,或进入国家京剧院、上海京剧院等专业院团,成为戏曲舞台的新生力量。

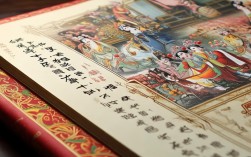

作为非物质文化遗产传承基地,学校在传统戏曲保护与创新方面肩负重要使命,学校系统整理、抢救了一批濒临失传的传统剧目,如京剧《贵妃醉酒》、昆曲《牡丹亭》等,通过“口传心授”方式记录教学过程,建立数字化戏曲资源库,学校积极探索戏曲与现代艺术的融合,将戏曲元素融入舞台美术、音乐创作等领域,推出《青春版牡丹亭》《新龙门客栈》等创新剧目,吸引年轻观众关注戏曲艺术,学校积极开展“戏曲进校园”“国际文化交流”等活动,赴美国、法国、日本等国家演出,推动中国戏曲文化走向世界。

六十余载风雨兼程,上戏附中始终扎根戏曲教育沃土,以传承中华优秀传统文化为己任,培养了史依弘、奚中路、单仰萍、赵志刚、茅善玉等一大批戏曲名家,为中国戏曲事业的繁荣发展作出了重要贡献,面向未来,学校将继续秉持“守正创新、立德树人”的办学理念,深化教育教学改革,培养更多高素质戏曲人才,让戏曲艺术在新时代焕发新的生机与活力。

相关问答FAQs

Q1:报考上海戏剧学院附属戏曲学校需要具备哪些基本条件?

A:报考上戏附中需满足以下基本条件:年龄一般在12-15周岁(初中起点),身体健康,五官端正,无生理缺陷;具备一定的戏曲天赋或艺术基础,如身体协调性、节奏感、嗓音条件等;需参加学校组织的专业测试(包括基功、模仿、剧目片段展示等)和文化课考试(语文、数学等),综合成绩合格者方可录取,部分专业(如京剧、昆曲)对身高、体重有具体要求,详情可参考当年招生简章。

Q2:学校的课程设置如何平衡戏曲专业技能与文化课学习?

A:学校实行“专业技能与文化课并重”的培养模式,六年制课程中,专业技能课(基功、剧目、唱腔等)占比约60%,文化课(语文、数学、英语、历史、政治等)占比约40%,确保学生既精通戏曲技艺,又具备扎实的文化素养,每天上午安排文化课学习,下午进行专业训练,晚上为自习或剧目排练时间;定期组织文化课考试与专业技能考核,避免“重技轻文”,为学生未来的艺术发展或升学深造奠定基础。