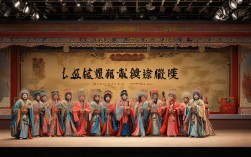

2013年,作为上海传统戏曲文化的重要展示平台,“沪剧星期戏曲会”如期而至,这一年度系列演出活动由上海沪剧院主办,延续了“每周一戏、经典荟萃”的宗旨,不仅为沪剧爱好者提供了沉浸式的艺术享受,更成为传承地方戏曲、吸引年轻观众的重要载体,全年演出涵盖传统经典、新编历史剧及现代戏,通过名家领衔、精品打磨,让沪剧这一“上海声音”在舞台上焕发新生。

2013年沪剧星期戏曲会以“传承经典·创新发展”为核心,全年共举办52场演出,平均每周一场,在上海逸夫舞台、天蟾逸夫舞台等剧场轮番上演,演出剧目分为三大板块:“经典回眸”板块复排《芦荡火种》《碧落黄泉》等沪剧史上具有里程碑意义的作品;“名家名段”板块由茅善玉、孙徐春等一级演员担纲,展示不同流派的艺术特色;“新编力作”板块则推出《敦煌女儿》等现实题材剧目,探索沪剧与时代主题的结合,这种“老戏新演、新戏精演”的布局,既满足了老观众的怀旧情结,又为年轻观众打开了了解沪剧的窗口。

在剧目呈现上,2013年的演出可谓精彩纷呈,传统剧目如《庵堂相会》,通过“盘窗”“赠钗”等经典桥段,再现了清末江南市井的民生百态;新编历史剧《罗汉钱》则在保留原作精髓的基础上,融入现代审美,强化了人物心理刻画;现代戏《红灯记》更是将京剧元素与沪剧唱腔巧妙结合,让革命题材焕发出新的艺术生命力,为了更直观展示演出亮点,现将部分重点剧目信息整理如下:

| 剧目名称 | 主演 | 剧目类型 | 艺术特色看点 |

|---|---|---|---|

| 《庵堂相会》 | 钱思剑、吉燕萍 | 传统经典 | “盘窗”唱段展现沪剧吴语韵味 |

| 《罗汉钱》 | 茅善玉 | 新编历史剧 | 融入现代舞台技术,强化人物情感张力 |

| 《红灯记》 | 孙徐春、梁伟平 | 现代戏 | 京剧元素与沪剧唱腔结合,革命题材新演绎 |

| 《敦煌女儿》 | 华雯 | 新编现实题材 | 以樊锦诗为原型,展现文物保护精神 |

演员阵容是2013年沪剧星期戏曲会的最大亮点之一,上海沪剧院的“台柱子”们倾情献艺,茅善玉在《罗汉钱》中饰演小飞娥,将农村妇女的坚韧与慈爱刻画得入木三分,其“清板”唱腔如泣如诉,被誉为“沪剧声腔的活化石”;孙徐春在《红灯记》中扮演李玉和,高亢激昂的唱腔与沉稳的表演相得益彰,展现出革命者的英雄气概;青年演员钱思剑、吉燕萍则在《庵堂相会》中通过细腻的对唱和身段,重现了传统才子佳人的爱情故事,为年轻观众呈现沪剧的传统之美,华雯在《敦煌女儿》中以充满爆发力的表演,将“敦煌女儿”樊锦诗守护敦煌的执着与奉献传递给每一位观众,成为当年沪剧舞台的一大记忆点。

舞台呈现上,2013年的演出既坚守了沪剧的写意美学,又大胆融入现代技术,传统剧目如《庵堂相会》仅以一桌二椅和简单布景,通过演员的表演传递意境,让观众在“无景之处见景”;现代戏《敦煌女儿》则运用多媒体技术,沙漠、莫高窟的数字投影与演员的表演虚实结合,让观众直观感受敦煌文化的厚重与壮美,这种“传统为根、创新为翼”的舞台理念,让沪剧艺术在保持本真的同时,呈现出更加丰富的视觉冲击力。

观众反响和社会影响是衡量戏曲活动成功与否的重要标准,2013年沪剧星期戏曲会场场爆满,上至八旬老人,下至十岁孩童,不同年龄层的观众共同构成沪剧的观众群,老戏迷感叹“听到了久违的沪剧原汁原味”,年轻观众则表示“没想到沪剧这么好听,比流行歌更有味道”,媒体评价其“既坚守了沪剧的艺术本真,又通过创新表达打破了‘老戏老演’的桎梏”,活动还走进社区、学校,举办“沪剧知识讲座”“体验工作坊”,让更多人了解沪剧的历史与魅力,据统计,全年演出及配套活动累计吸引观众超万人次,沪剧的“朋友圈”不断扩大。

2013沪剧星期戏曲会不仅是对沪剧艺术成果的一次集中展示,更是传统戏曲在当代社会传承与发展的生动实践,通过经典复排与剧目创新相结合、名家引领与青年培养相促进、剧场演出与普及推广相补充,让这一具有百年历史的剧种在新时代焕发生机,为上海文化建设留下了浓墨重彩的一笔。

相关问答FAQs

-

问:2013沪剧星期戏曲会为何能吸引不同年龄层的观众?

答:该活动通过“经典+创新”的双轮驱动策略,既复排了《庵堂相会》等老戏迷耳熟能详的传统剧目,满足老观众对“原汁原味”的需求;又推出《敦煌女儿》等结合时代主题的新编剧目,以现代舞台技术和深刻情感表达吸引年轻观众,通过社区讲座、校园体验等普及活动,降低观赏门槛,让沪剧从“小众舞台”走向“大众视野”,形成老中青三代共同喜爱的局面。

-

问:2013年的演出对沪剧艺术传承有哪些具体推动作用?

答:一是人才梯队建设,茅善玉、孙徐春等名家领衔演出,同时为钱思剑、华雯等中青年演员提供展示平台,实现“传帮带”;二是剧目保护与创新,通过复排经典剧目保存沪剧传统唱腔、表演程式,同时新编剧目探索题材与形式的突破,拓展沪剧的表现边界;三是观众培养,全年52场演出及配套普及活动,累计吸引观众超万人次,让更多市民认识沪剧、喜爱沪剧,为沪剧传承奠定群众基础。