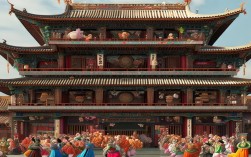

豫剧传统剧目《斩黄袍》是取材于宋太祖赵匡胤“陈桥兵变”“杯酒释兵权”等历史典故的经典演绎,全剧以“黄袍”为核心意象,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧声腔艺术,展现了帝王权术与人性挣扎的深刻主题,作为豫剧常派、陈派等流派的代表剧目之一,《斩黄袍》的“全场”演出通常包含“登殿”“斩袍”“劝君”等关键场次,完整呈现赵匡胤从威加四海到悔恨交加的心路历程,堪称豫剧历史戏的典范之作。

从黄袍加身到自责斩袍

《斩黄袍》的故事背景设定在北宋初期,赵匡胤通过陈桥兵变黄袍加身,建立宋朝后,为巩固皇权,杯酒释兵权”安抚武将,另一方面却因猜忌与酒醉酿成悲剧,剧情开篇,赵匡胤在桃花宫设宴,因醉酒误斩结义兄弟郑恩(郑子明),郑恩之妻、御妹杜太后(或为高怀德之妹)怒闯宫门,痛斥赵匡胤忘恩负义,赵匡胤酒醒后追悔莫及,杜太后以“斩黄袍”相逼,要求严惩昏君,赵匡胤在众臣劝解下,以斩黄袍代替自刎,向天下谢罪,剧情在“皇权与亲情”“威严与悔恨”的张力中收场,全剧节奏张弛有度,从宫廷的奢华肃杀到民间的悲愤交加,层层递进,凸显了“打江山易,守江山难”的历史反思。

人物塑造:帝王心路与群像本色

《斩黄袍》的成功离不开对人物立体化的刻画,主要角色性格鲜明,各具代表性。

| 人物 | 身份 | 性格特点 | 关键情节与表演亮点 |

|---|---|---|---|

| 赵匡胤 | 宋太祖 | 威严多疑、重情重义又刚愎自用 | “登殿”时的帝王威仪,“斩袍”后的悔恨颤抖,唱腔需兼具苍劲与悲怆 |

| 郑恩 | 开国功臣、赵匡胤结义兄弟 | 忠勇耿直、粗中有细 | 被斩前的质问,武戏中“靠旗”“翎子”的技巧运用,展现忠臣悲壮 |

| 杜太后 | 御妹/郑恩之妻 | 刚烈正直、深明大义 | 闯宫时“水袖功”的爆发力,唱腔高亢激越,逼问赵匡胤时的正义凛然 |

| 高怀德 | 武将/杜太后之兄 | 忠君护国、调和矛盾 | 劝解君臣时的圆融,唱腔沉稳大气,体现武将的担当与智慧 |

赵匡胤的形象最为复杂:他既是“黄袍加身”的雄主,也是“酒斩功臣”的昏君;既想维护皇权尊严,又难结义之情,演员通过“甩髯”“抖袖”“跺脚”等身段,以及豫剧特有的“炸音”“滑音”唱腔,将人物的矛盾心理展现得淋漓尽致,孤王酒醉桃花宫”的经典唱段,以二八板转流水板的节奏变化,从酒醉的狂傲到酒醒的惶恐,再到斩袍后的悲凉,层层递进,成为豫剧唱腔的“活教材”。

唱腔与表演:豫剧艺术的集中体现

作为豫剧的核心表现手段,《斩黄袍》的唱腔与表演充分体现了剧种“高亢激越、朴实粗犷”的艺术特色。

- 唱腔设计:以豫剧主调“豫东调”为基础,融合“豫西调”的深沉,形成刚柔并济的风格,赵匡胤的唱腔多用“真嗓吐字,假嗓拖腔”,如“黄袍一斩心酸痛”一句,前半句真嗓苍劲,后半句假嗓哽咽,展现帝王悔恨;杜太后的唱腔则突出“刚音”,如“斩袍不斩昏君头”,以梆子腔的密集节奏凸显其刚烈。

- 表演程式:结合了豫剧“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步),如郑恩被斩时的“僵尸倒”,通过腰腿功夫展现忠臣的惨烈;杜太后“闯宫”时的“圆场步”,配合水袖的翻飞,表现其急怒交加;赵匡胤“斩袍”时的“甩袖”“抖袍”,以夸张的动作强化内心挣扎。

- 舞台美术:传统布景以“一桌二椅”为核心,通过道具象征权力——黄袍是皇权的标志,斩黄袍即是对皇权的否定;服饰上,赵匡胤的龙袍与郑恩的箭衣形成鲜明对比,凸显君臣身份的冲突。

艺术价值:历史戏的人文深度

《斩黄袍》不仅是一部精彩的戏曲故事,更蕴含着对权力、人性与历史的深刻思考,它打破了“帝王戏”中“圣君明主”的单一叙事,展现了赵匡胤作为普通人的情感弱点,让观众看到权力对人性的异化;通过“斩黄袍”这一象征性行为,传递了“天子犯法与庶民同罪”的朴素法治观念,体现了传统戏曲“教化功能”与“审美功能”的统一,其经典唱段、人物塑造和舞台程式,至今仍被豫剧演员传承,成为豫剧艺术的重要文化遗产。

相关问答FAQs

Q1:《斩黄袍》中“斩黄袍”的情节有何象征意义?

A:“斩黄袍”是全剧的核心象征,黄袍代表至高无上的皇权,赵匡胤斩黄袍并非真的放弃皇位,而是通过“自我惩罚”的方式向天下谢罪,体现封建帝王“君权神授”观念下的道德自律,这一情节既是对赵匡胤“酒斩忠臣”的弥补,也暗含“皇权需要制约”的警示,是传统戏曲对权力反思的艺术化表达。

Q2:豫剧《斩黄袍》与其他剧种的“斩黄袍”版本有何不同?

A:不同剧种的《斩黄袍》在剧情框架上大体一致,但艺术风格各有特色,例如京剧版本更注重“念白”的韵律感和“身段”的规范性,表演偏重程式化;而豫剧版本则强化了唱腔的“乡土气息”和表演的“生活化”,如赵匡胤的唱腔融入了河南方言的音调特点,杜太后的“水袖功”更具豫剧“泼辣”的风格,整体更显粗犷豪放,更贴近民间审美。