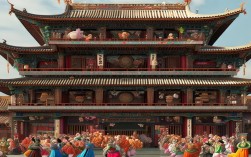

梨园戏曲作为中国传统文化的瑰宝,历经千年发展,形成了独具特色的艺术体系,其特点体现在多个维度,从表演形式到文化内涵,都展现出深厚的民族审美底蕴。

梨园戏曲最显著的特点是其高度的综合性,它并非单一艺术形式,而是将唱、念、做、打等多种艺术手段有机融合,构成一个完整的戏剧体系。“唱”指演唱,是戏曲的核心表达方式,不同剧种各有独特的声腔体系,如京剧的“西皮二黄”、昆曲的“水磨腔”,通过旋律传递情感与剧情;“念”指念白,包括韵白和散白,是语言的艺术化处理,既要求清晰达意,又需符合戏曲的韵律节奏;“做”指表演,包括身段、表情、动作等,演员通过细腻的肢体语言塑造人物,如“水袖功”“扇子功”等技巧,将角色的喜怒哀乐具象化;“打”指武打场面,通过翻、腾、跌、扑等动作展现激烈的戏剧冲突,常与“做”结合,形成文武兼备的表演风格,戏曲还融合了化妆(脸谱、旦角妆容)、服装(蟒袍、靠旗、褶子)、道具(马鞭、船桨、刀枪)等舞台美术元素,共同构建出虚实相生的戏剧世界。

虚拟性是梨园戏曲的美学核心,戏曲舞台不追求写实布景,而是通过演员的表演“以虚代实”,调动观众的想象力,演员手持马鞭做“趟马”动作,便暗示骑马奔驰;以桨划船配合摇曳身姿,便表现行船江上;桌椅在不同场景中可代表山岳、床榻、城墙等,这种“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”的舞台调度,突破了时空限制,使戏曲能够在简陋的舞台上展现宏大叙事,虚拟性不仅体现在场景处理上,还融入表演细节:演员以“圆场”表现长途跋涉,用“翎子功”(通过头部晃动带动雉鸡翎颤动)表现角色的激动或愤怒,通过眼神的“聚焦”与“游离”传递复杂情绪,这种“写意”而非“写实”的表现手法,赋予戏曲独特的艺术张力,让观众在“似与不似之间”感受到人物的真实与剧情的动人。

程式化是梨园戏曲的又一显著特征,戏曲的表演、音乐、化妆等均有严格规范,形成一套可传承、可复制的“程式”,在表演上,角色分为“生、旦、净、丑”四大行当,每个行当下又有更细的分支,如生角分老生、小生、武生,旦角分青衣、花旦、刀马旦等,不同行当的唱腔、身段、化妆各有定式:老生讲究“唱念做打”并重,注重沉稳大气;花旦以活泼俏丽见长,动作多轻盈灵巧;净角(花脸)通过夸张的脸谱和粗犷的唱腔塑造性格鲜明的角色,如红脸表忠义、白脸表奸诈;丑角则通过幽默诙谐的插科打诨调节气氛,分为文丑、武丑,音乐上,各剧种有固定的曲牌和板式,如京剧的“原板”“慢板”“快板”,节奏与情绪严格对应;化妆中,脸谱的色彩、图案均有象征意义,如关羽的红脸象征忠义,曹操的白脸象征奸诈,包拯的黑脸象征刚正,这些程式是历代艺人提炼生活艺术化的结晶,既保证了戏曲传承的稳定性,也为演员提供了二度创作的基础。

音乐性是梨园戏曲的灵魂,戏曲以音乐为叙事载体,唱腔与伴奏共同推动剧情发展、塑造人物形象,伴奏分为“文场”和“武场”:文场以管弦乐器为主,如京胡、二胡、月琴、笛子,负责托腔保调,营造抒情或紧张的气氛;武场以打击乐为主,如板鼓、锣、钹,通过节奏变化控制表演节奏,如“急急风”表现紧张追逐,“慢长锤”表现庄重出场,唱腔上,各剧种因地域语言和音乐传统的不同,形成丰富多样的声腔体系,如昆曲的“婉转缠绵”,梆子腔的“高亢激越”,黄梅戏的“清新明快”,戏曲唱词讲究“合辙押韵”,既遵循格律,又通俗易懂,通过音乐将文学语言转化为听觉艺术,使观众在旋律中感受角色的情感起伏。

梨园戏曲还具有鲜明的地域性和深厚的文学性,地域性体现在不同地区的戏曲剧种各具特色,如秦腔的“吼”派唱腔源于陕西的豪放民风,越剧的“小生”“小旦”唱腔柔美婉转,契合江南水乡的温婉气质;川剧融合四川方言与民俗,发展出“变脸”“吐火”等绝活;粤剧吸收粤语声韵,唱腔华丽,兼具南国风情,文学性则体现在剧本的创作上,戏曲多改编自历史故事、民间传说或文学作品,如《牡丹亭》歌颂爱情自由,《霸王别姬》展现英雄悲歌,《窦娥冤》揭露社会黑暗,剧本唱词兼具文采与通俗性,既有“原来姹紫嫣红开遍”这样的雅致词句,也有“清早起来去撒尿”这样的生活化表达,通过故事传递传统道德观念与人文精神。

梨园戏曲的传承性使其历久弥新,戏曲传承以“口传心授”为核心,师徒间通过口述、示范、模仿完成技艺传递,强调基本功训练,如“唱腔要练气,身段要练腰,武打要练腿”,历史上,戏曲流派纷呈,如京剧的“梅派”(梅兰芳,雍容华贵)、“程派”(程砚秋,幽咽婉转)、“荀派”(荀慧生,俏丽活泼),各流派在继承传统的基础上形成独特风格,推动戏曲艺术的发展,戏曲在创新中传承,现代戏创作、戏曲进校园、数字化传播等方式,让这门古老艺术焕发新的生机。

| 剧种 | 流行地区 | 声腔特色 | 代表剧目 |

|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 皮黄腔(西皮、二黄) | 《贵妃醉酒》《霸王别姬》 |

| 越剧 | 浙江、上海 | 抒情婉转,女声为主 | 《梁山伯与祝英台》《红楼梦》 |

| 豫剧 | 河南及周边 | 高亢激昂,梆子腔 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 |

| 川剧 | 四川 | 昆腔、高腔、胡琴腔等 | 《白蛇传》《变脸》 |

| 粤剧 | 广东、港澳 | 粤韵唱腔,唱腔华丽 | 《帝女花》《紫钗记》 |

FAQs

Q1:戏曲表演中的“虚拟性”具体如何体现?

A1:戏曲的虚拟性主要体现在通过演员的表演暗示场景与动作,而非依赖实物布景,演员手持马鞭做“扬鞭”“勒马”动作,便表示骑马;以“圆场”(快速绕舞台行走)表现长途跋涉;用“翻跟头”表现翻山越岭或打斗场景,道具也具有象征性,如船桨代表行船,马鞭代表骑马,桌椅在不同场景中可代表床、山、案等,观众通过演员的表演和想象,理解舞台所表现的时空,这种“以虚代实”的处理方式,使戏曲能在有限舞台上展现无限可能。

Q2:为什么说“程式化”是戏曲的特点而非限制?

A2:“程式化”是戏曲艺术长期发展的结果,是前辈艺人从生活中提炼、规范化的表演范式,如“起霸”(武将出场动作),“趟马”(骑马动作),“兰花指”(旦角手势)等,这些程式并非限制,而是演员创作的“语法”:它保证了表演的规范性和传承的稳定性,使不同演员塑造同一角色时能保持基本风格;演员在程式基础上融入个人理解与情感,进行“二次创作”,形成独特的流派风格,梅兰芳的“梅派”在程式动作中融入柔美与大气,程砚秋的“程派”则以幽咽婉转的唱腔在程式内突破创新,使程式成为戏曲艺术丰富性与多样性的基础。