牡丹作为中国文化中的“花中之王”,其雍容华贵的形态与吉祥富贵的寓意,自古便与戏曲艺术结下不解之缘,戏曲舞台上的牡丹,不仅以图案、布景、服饰等形式融入视觉呈现,更通过角色塑造与剧情表达,成为承载文化符号与情感寄托的重要载体,戏曲牡丹图片,作为这一艺术融合的静态见证,既保留了戏曲程式化的美学精髓,又以凝固的瞬间传递着牡丹背后的文化意蕴与人文情怀。

牡丹在戏曲中的多重象征与文化意蕴

戏曲中的牡丹,绝非简单的自然景物点缀,而是被赋予了丰富的文化象征,与人物命运、剧情主题紧密相连,其核心寓意可归纳为三:

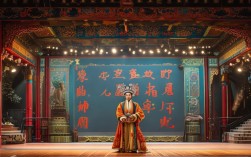

其一,富贵荣华的世俗向往。 牡丹因花型饱满、色泽艳丽,被视为富贵的象征,在传统戏曲中,尤其是表现宫廷生活或大家族兴衰的剧目中,牡丹元素常用于烘托奢华氛围,如京剧《贵妃醉酒》中,杨贵妃的云肩、裙裾上多绣金线牡丹,舞台背景亦以牡丹图案铺陈,既彰显其贵妃身份的尊贵,又暗合“花开富贵”的民间期许,此类牡丹图片多以浓墨重彩呈现,红色牡丹象征喜庆,黄色牡丹象征权力,通过视觉冲击强化角色的社会地位与生活场景。

其二,青春爱情的美好寄托。 牡丹花期短暂却盛极一时,常被用来比喻青春与爱情的绚烂与易逝,昆曲《牡丹亭》是典型代表,杜丽娘“游园惊梦”一折中,背景以写意牡丹衬之,她执扇轻嗅的姿态与盛放的牡丹形成呼应,既暗示其对爱情的朦胧向往,也暗喻青春如牡丹般转瞬即逝,此类戏曲牡丹图片多采用淡雅色调,构图留白较多,通过牡丹与人物的互动,传递含蓄而深沉的情感张力。

其三,高洁品格的精神隐喻。 牡丹虽艳却不媚,常被赋予“不为五斗米折腰”的文人风骨,在一些表现隐士或清官的剧目中,牡丹元素以“白牡丹”“墨牡丹”等形式出现,象征角色的清廉自守,如越剧《碧玉簪》中,李秀英的服饰以白牡丹为纹样,既体现其大家闺秀的端庄,又暗喻其“出淤泥而不染”的品格,此类图片风格素雅,注重线条勾勒,通过牡丹的“素”反衬人物品格的“洁”。

经典剧目中的牡丹元素及图片呈现特点

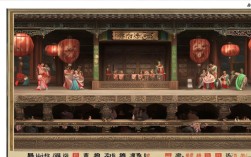

不同剧种因艺术风格差异,对牡丹元素的运用各具特色,形成了多样化的图片呈现范式,以下通过经典剧目为例,具体分析其牡丹图片的艺术特征:

| 剧目 | 剧种 | 牡丹元素表现 | 图片常见内容 |

|---|---|---|---|

| 《牡丹亭》 | 昆曲 | 写意水墨牡丹,与园林景致融合 | 杜丽娘立于牡丹丛中,眼神迷离,花瓣随风飘落 |

| 《贵妃醉酒》 | 京剧 | 金线刺绣牡丹,舞台背景为工笔牡丹图 | 杨贵妃执酒杯,云肩牡丹纹样在灯光下熠熠生辉 |

| 《锁麟囊》 | 京剧 | 粉色牡丹绣于薛湘灵的赠囊上,象征善意 | 薛湘灵递出锁麟囊,囊上牡丹与背景竹影相映 |

| 《穆桂英挂帅》 | 豫剧 | 红色牡丹点缀于穆桂英的战甲边缘,象征英气 | 穆桂英骑马扬鞭,甲胄牡丹纹样与战旗形成呼应 |

以《牡丹亭》的“游园惊梦”场景为例,其戏曲牡丹图片多以“虚实结合”为特点:背景中的牡丹采用水墨写意,仅用几笔勾勒花瓣轮廓,淡墨渲染花色,与实景的太湖石、曲栏形成层次;人物杜丽娘则刻画细腻,其水袖轻扬的姿态与若有所思的表情,与背景的写意牡丹形成动静对比,这种“以形写神”的手法,既保留了戏曲的程式化美感,又通过牡丹的“虚”强化了人物情感的“真”。

而京剧《贵妃醉酒》的牡丹图片则突出“浓墨重彩”的风格,杨贵妃的服饰采用“盘金绣”工艺,牡丹纹样以金线勾勒轮廓,内部填充红、黄、粉三色丝线,花瓣边缘缀以珍珠,在舞台灯光下呈现出富丽堂皇的效果;背景的牡丹图则采用工笔重彩,每一片花瓣都细致晕染,与角色的雍容华贵相得益彰,此类图片色彩饱和度高,构图饱满,直观展现了京剧“华丽”的美学追求。

戏曲牡丹图片的艺术表现手法与文化价值

戏曲牡丹图片的创作,融合了戏曲舞台美术与传统绘画技法,形成了独特的艺术语言,其表现手法可概括为三点:

一是构图的“程式化与灵活性”。 戏曲图片多遵循舞台表演的“一桌二椅”原则,牡丹元素的布局需服务于人物调度,如《贵妃醉酒》中,杨贵妃的站位居中,背景牡丹图对称铺陈,凸显其主角地位;而《牡丹亭》则采用不对称构图,牡丹丛偏向一侧,为杜丽娘的“游园”动作留出空间,形成“景随人动”的视觉效果。

二是色彩的“象征性与情感性”。 戏曲牡丹的色彩运用严格遵循“五行五色”的哲学观念,并与人物情感绑定,红色牡丹多用于表现热烈情感(如《红鬃烈马》中王宝钏的苦守与期盼),白色牡丹象征纯洁或悲情(如《白蛇传》中白素贞的“断桥”场景),黑色或墨牡丹则凸显庄重与神秘(如《包青天》中的背景装饰),色彩的搭配不仅美化舞台,更成为观众理解剧情的“视觉密码”。

三是符号的“多元性与融合性”。 牡丹在戏曲中常与其他元素组合,形成复合象征,如“牡丹与蝴蝶”象征“富贵美好”(《梁祝》化蝶场景中的背景牡丹),“牡丹与凤凰”象征“吉祥尊贵”(《龙凤呈祥》中孙尚香的服饰纹样),“牡丹与山石”象征“坚韧品格”(《愚公移山》中的舞台布景),这些符号的组合,丰富了戏曲牡丹图片的文化内涵,使其成为“有故事的画面”。

从文化价值看,戏曲牡丹图片是传统美学与戏曲艺术的“活化石”,它不仅记录了不同时期戏曲舞台的美术风格(如清代宫廷戏的“工笔牡丹”与民间戏的“写意牡丹”差异),更通过牡丹这一意象,折射出中国人对“富贵”“爱情”“品格”的集体认知,在当代,这些图片成为连接传统与现代的媒介——既被用于戏曲教学(通过图片分析角色性格与剧情主题),也融入文创设计(如戏曲牡丹元素的丝巾、海报),实现了传统文化的创造性转化。

相关问答FAQs

问:戏曲中的牡丹图片是否都代表富贵吉祥?有没有其他象征意义?

答:并非如此,牡丹在戏曲中的象征意义需结合剧目主题与人物性格具体分析,除富贵吉祥外,还可象征爱情(如《牡丹亭》中牡丹与杜丽娘青春情感的关联)、生命短暂(如《长生殿》中杨贵妃赏牡丹时感叹“花开堪折直须折”,暗喻盛唐转瞬即逝),或高洁品格(如《宇宙锋》中赵艳容的服饰以白牡丹为纹样,象征其刚烈不屈),黑色牡丹或凋零牡丹图片,多用于表现悲剧色彩,如《窦娥冤》中背景的枯萎牡丹,象征正义被压抑的悲愤。

问:如何区分不同剧种中戏曲牡丹图片的艺术风格?

答:不同剧种因地域文化、表演形式差异,戏曲牡丹图片的风格各具特色:

- 京剧:风格华丽浓烈,牡丹纹样多采用“盘金绣”“打籽绣”等工艺,色彩对比强烈(如红配金、粉配绿),构图饱满,突出舞台的“气势”与“富贵感”,常见于《贵妃醉酒》《锁麟囊》等剧目。

- 越剧:风格清雅柔美,牡丹图案以“苏绣”为主,线条细腻,色调淡雅(如粉白、浅紫),构图留白较多,注重“意境”营造,如《牡丹亭》《红楼梦》中的牡丹图片,多与园林、月色等元素结合。

- 豫剧:风格质朴明快,牡丹纹样贴近民间剪纸艺术,色彩鲜艳(如大红、翠绿),构图简洁,带有“乡土气息”,如《花木兰》《穆桂英挂帅》中的牡丹图片,常与战旗、马匹等元素搭配,体现英气与活力。