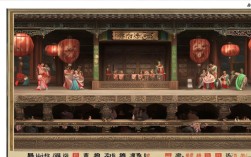

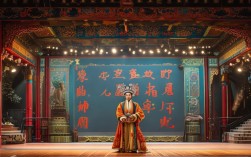

戏曲人物丑角,是中国戏曲行当中最具特色与活力的角色之一,以其独特的表演风格和深厚的文化内涵,成为戏曲舞台上不可或缺的“调味剂”,作为戏曲“生旦净丑”四大行当之一,“丑”并非单纯指相貌丑陋,而是通过夸张的妆容、诙谐的语言和灵动身段,塑造或滑稽、或机敏、或狡黠、或憨厚的人物形象,传递出“丑中见美”的艺术魅力。

起源与历史发展

丑角的起源可追溯至唐代的“参军戏”,当时的“参军”与“苍鹘”两个角色,前者扮演被讽刺的官员,后者则以插科打诨的方式对其进行调笑,“苍鹘”的滑稽诙谐已具丑角雏形,宋代杂剧进一步发展,丑角成为固定行当,称为“副末”或“副净”,表演内容更贴近市井生活,语言也更为通俗,元代杂剧中,丑角角色进一步丰富,如《西厢记》中的法聪和尚,虽非主要丑角,但其幽默言行已显丑角特质,明代昆山腔、弋阳腔兴起后,丑角分工细化,形成文丑、武丑两大分支,并衍生出方巾丑、袍带丑、茶衣丑等细分类型,表演体系逐渐成熟,清代花部乱戏时期,丑角艺术达到高峰,如京剧中的“三开脸”(豆腐块化妆)和“矮子步”等标志性技巧,成为丑角的独特符号。

角色分类与特征

丑角的分类以“文武”为纲,结合人物身份、性格与装扮,可细分为多种类型,每种类型均有鲜明的表演特征,以下为丑角主要分类及代表角色:

| 类别 | 角色特征 | 代表剧目 | 经典形象 |

|---|---|---|---|

| 文丑 | 以念白、动作为主,不重武打,分“方巾丑”“袍带丑”“茶衣丑”“老丑”“小丑”等。 | 《群英会》《审头刺汤》 | 蒋干(方巾丑,迂腐文人)、汤勤(袍带丑,阴险幕僚) |

| 方巾丑 | 头戴方巾,身着褶子,多为文人、书生或谋士,性格迂腐或狡黠,念白带酸腐气。 | 《乌龙院》 | 张文远(油滑书生) |

| 袍带丑 | 身穿官衣,戴纱帽或相巾,多为贪官、昏官或小吏,表演夸张,突出虚伪或昏庸。 | 《七品芝麻官》 | 唐成(正直诙谐的小官) |

| 茶衣丑 | 穿短衣(茶衣),系腰裙,多为市井小民、贩夫走卒,语言通俗,动作生活化。 | 《打花鼓》 | 卖艺人(机灵乐观) |

| 老丑 | 戴白髯口或黑髯口,扮老年人,多为善良或刁钻的老者,步态蹒跚,念白带颤音。 | 《女起解》 | 崇公道(正直的老解差) |

| 小丑 | 扮孩童或少年,动作活泼,语言天真,常穿插“科诨”(插科打诨)。 | 《三岔口》 | 店家(顽皮机灵) |

| 武丑 | 具备武打功底,动作敏捷,性格诙谐,多扮演侠客、盗贼或衙役,身段轻巧,念白脆快。 | 《三岔口》《时迁偷鸡》 | 刘利华(侠盗,身手矫健)、时迁(神偷,滑稽机敏) |

表演艺术特色

丑角的表演以“丑中见美”为核心,通过夸张与变形,实现生活真实与艺术高度的统一,其特色主要体现在三方面:

一是身段动作的夸张化,丑角常用“矮子步”“蹲步”“跛步”等变形步态,配合“甩髯口”“耍帽翅”“掏翎子”等技巧,塑造灵动鲜活的人物,如武丑刘利华在《三岔口》中的“摸黑打斗”,通过快速翻腾、躲闪,在黑暗中制造喜剧效果,同时展现高超武艺。

二是念白语言的诙谐化,丑角念白方言化、口语化,常融入歇后语、俚语甚至“现挂”(即兴发挥),形成“抖包袱”的喜剧节奏,如方巾丑蒋干在《群英会》中念白“周郎妙计安天下,赔了夫人又折兵”,通过拖长音、颤音,将迂腐文人的酸腐与自嘲表现得淋漓尽致。

三是化妆造型的符号化。“豆腐块”脸谱是丑角的标志,通常在鼻梁上涂白粉,形状大小、位置走向体现人物性格:小而正多为正面角色(如崇公道),大而斜多为反派(如娄阿鼠);黑色粗犷(武丑),粉色油滑(小丑),眼角下垂表狡黠,嘴角上扬表乐观,通过色彩与线条传递人物气质。

文化内涵与价值

丑角不仅是戏曲的“笑料担当”,更是社会生活的“镜像”,其表演扎根民间,通过市井小人物的喜怒哀乐,折射出社会百态与人性复杂,丑角以讽刺与幽默批判现实,如《十五贯》中的娄阿鼠,通过夸张的盗窃动作与狡辩语言,揭露贪官污吏的昏聩;丑角也传递民间智慧,如《打渔杀家》中的教师爷,以滑稽的“摆架子”反衬小人物的反抗精神,丑角的“丑”并非低俗,而是“美”的辩证——通过否定形式达到肯定内涵,如《七品芝麻官》中的唐成,虽貌不惊人,却以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的诙谐台词,彰显正义与担当,实现“丑中见美”的审美升华。

代表人物与经典传承

近代以来,丑角名家辈出,推动丑角艺术走向高峰,京剧文丑泰斗萧长华,以《群英会》《审头刺汤》等剧目著称,塑造的蒋干、汤勤等角色,成为文丑表演的范本;武丑名家张春华,在《三岔口》中首创“摸黑打斗”的虚实结合表演,将武丑的“武”与“丑”完美融合;川丑大师周企何,以《秋江》《评雪辨踪》等川剧经典,将丑角的细腻刻画与川剧的“帮打唱念”结合,形成独特的“川丑”风格,当代丑角艺术家如严立森、朱世慧等,在继承传统基础上融入现代审美,让丑角艺术在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

Q1:丑角在戏曲中是不是都是反派角色?

A:不是,丑角角色类型多样,既有反派(如《十五贯》的娄阿鼠、《野猪林》的陆谦),也有正面或中性角色,女起解》的崇公道(正直老解差)、《拾玉镯》的孙玉娇(善良闺门旦,部分版本由丑角扮演媒婆)、《七品芝麻官》的唐成(正义诙谐的小官),丑角的“丑”更多指表演风格,而非道德评价,其核心是通过生动刻画传递人物性格,实现“美”的艺术表达。

Q2:丑角的“豆腐块”脸谱有什么讲究?

A:“豆腐块”是丑角的核心化妆特征,其大小、位置、颜色均蕴含人物性格。大小:小而正多为正面角色(如崇公道,豆腐块小巧,位置居中,显正直);大而斜多为反派(如娄阿鼠,豆腐块硕大,斜向嘴角,显狡诈)。颜色:黑色粗犷(武丑刘利华,显勇猛);粉色油滑(小丑店家,显市侩);白色夸张(老丑严世蕃,显阴险)。细节:眼角下垂表狡黠(蒋干),嘴角上扬表乐观(卖艺人),通过这些符号化设计,观众可快速辨识人物特质,体现戏曲“以形写神”的美学原则。