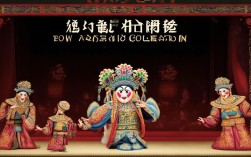

《捉放曹》作为传统戏曲中的经典剧目,在晋剧舞台上的演绎独具韵味,其故事取材于《三国演义》,通过曹操刺杀董卓失败后逃亡途中与陈宫的相遇、收留、猜忌到最终分道扬镳的过程,深刻展现了人物性格的复杂性与命运的戏剧性冲突,晋剧作为山西地方戏曲的代表,以其高亢激越的唱腔、细腻传神的表演,让这一故事在黄土大地上焕发出持久的艺术魅力。

从剧情脉络来看,《捉放曹》可分为“行刺”“逃亡”“捉放”“杀吕”“分逃”五个关键阶段,曹操因董卓专权,欲行刺未果,在逃亡途中至中牟县被擒,县令陈宫敬佩其志,私自释曹并与其同逃,二人至吕伯奢家中,吕盛情款待,曹操因多疑误杀吕家八口,后又杀吕伯奢,陈宫见曹操残暴,夜宿村外时责其不义,曹操反以“宁教我负天下人”回应,陈宫心寒,弃曹而去,这一跌宕起伏的故事,通过晋剧的舞台呈现,将曹操的奸诈多疑、陈宫的忠义与悔恨刻画得入木三分。

晋剧《捉放曹》的表演特色鲜明,尤其在唱腔与做功上极具地方风格,剧中曹操由花脸应工,唱腔以晋剧“梆子腔”为基础,运用“脑后音”“擞音”等技巧,苍劲中带着阴鸷,如“听他言吓得我心惊胆怕”一段,通过高低腔的强烈对比,将曹操误杀吕家后的心虚与狠毒展现得淋漓尽致;陈宫则由须生扮演,唱腔以“二性”“夹板”为主,流畅婉转,饱含情感,尤其是“一轮明月照窗棂”的唱段,借景抒情,将陈宫对曹操的失望、对自身抉择的悔恨融入清冷的月色中,令人动容,表演上,演员的身段、眼神极具张力,曹操的“甩袖”“瞪眼”凸显其多疑,陈宫的“水袖功”“跪步”则表现其内心的挣扎与痛苦,二者配合默契,将“捉”与“放”的矛盾冲突推向高潮。

经典唱段是晋剧《捉放曹》的灵魂所在。“捉放”一折中,陈宫的“听他言吓得我心惊胆战”唱段,通过“心惊胆战”“坐不安”“神恍惚”等词句的反复吟唱,配合板式的变化(由慢到快,由散板到流水板),层层递进地展现其从最初的信任到逐渐认清曹操真面心理转变;而曹操的“我本是卧龙岗散淡的人”虽改编自京剧,但晋剧版融入了“晋韵”,唱词中“大丈夫处世立功名”“杀尽仇方恨未平”等句,通过花脸特有的炸音,塑造了曹操虽败不馁却心狠手辣的复杂形象,这些唱段不仅是技艺的展现,更是人物内心世界的直接流露,让观众在旋律中感受人物的悲喜。

在人物塑造上,晋剧《捉放曹》突破了简单的“忠奸”对立,赋予曹操与陈宫更丰富的层次,曹操并非纯粹的奸臣,其“雄才大略”与“奸诈残忍”并存,陈宫也非完美的忠义之士,其“识人不明”与“良知未泯”交织,这种复杂性使得故事更具思辨性,也使晋剧的表演更具深度。

相关问答FAQs

Q1:晋剧《捉放曹》与京剧版本在表演上有哪些主要区别?

A1:晋剧与京剧《捉放曹》虽剧情相近,但表演风格差异显著,晋剧以“梆子腔”为主,唱腔高亢激越,节奏明快,花脸唱腔多用“脑后音”,显得苍劲有力;京剧则以“皮黄腔”为基础,唱腔婉转细腻,花脸唱腔更注重“气口”与“韵味”,表演上,晋剧的身段动作更具“黄土风情”,如陈宫的“水袖功”幅度较大,步伐稳健;京剧则更注重“写意”,身段更为精致,晋剧的方言念白(山西话)与京剧的湖广韵念白也各具特色,增强了地方剧种的生活气息。

Q2:“捉放曹”故事中,陈宫为何最终选择离开曹操?

A2:陈宫离开曹操的核心原因在于二人价值观的根本冲突,最初,陈宫因曹操刺杀董卓的“忠义”之举而感佩,私自释曹并追随,希望共图大事,但曹操误杀吕伯奢一家后,陈宫对其“宁教我负天下人,休教天下人负我”的极端利己主义感到震惊与失望,尽管曹操以“大事未成,不得不尔”辩解,但陈宫深知其残暴本性已现,继续追随将违背自己“忠义”的底线,故在夜宿村外时毅然弃曹而去,体现了其对良知与道义的坚守。