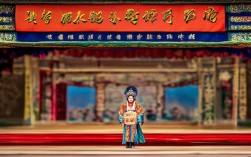

秦腔作为陕西最具代表性的地方戏曲剧种,以其高亢激越的唱腔、粗犷豪放的表演闻名于世,而丑角作为秦腔行当中不可或缺的一环,以其诙谐幽默的念白、夸张生动的身段、深刻讽刺的内涵,为秦腔注入了鲜活的生命力,秦腔丑角戏涵盖文丑、武丑、彩旦(女丑)等分支,戏词语言多取材于民间俚语,方言韵味浓郁,既有插科打诨的喜剧效果,也蕴含着对世态人情的洞察与批判,从揭露官场腐败的《三滴血》,到展现市井生活的《拾黄金》,从讽刺迂腐文人的《教学》,再到演绎家庭伦理的《杀狗劝夫》,丑角戏词以其通俗性、讽刺性和生活化,成为秦腔艺术宝库中极具特色的部分。

秦腔丑角的分类与经典戏词赏析

秦腔丑角的表演风格因角色身份、性格差异而分为不同类型,每种类型的戏词均贴合人物特征,形成独特的艺术魅力,以下从文丑(方巾丑、袍带丑、小丑)、武丑、彩旦三方面,结合经典剧目与戏词进行具体分析:

文丑:以“丑”为美,借“丑”讽世

文丑是秦腔丑角的核心分支,多扮演男性中性格滑稽、身份各异的配角,戏词语言或文白夹杂,或俚俗鲜活,通过人物的“不正经”反衬世态的“真荒唐”。

-

方巾丑:多扮演酸腐文人、江湖术士等,头戴方巾,举止迂腐,戏词常夹杂之乎者也,凸显其虚伪或无能。

- 经典剧目:《三滴血》中的晋信书(糊涂县令)

- 戏词示例:“(白)虎口里怎能安人?驴唇不对马嘴!本县乃两榜进士,饱读诗书,岂能信这滴血认亲的邪说?来啊,将那妇人孩儿带上来,待本县用‘滴血法’审个明白!”(唱)“读书人把良心昧,断案全凭一张嘴,若非那血滴如墨染,怎知骨肉两分离?”

- 赏析:戏词通过“两榜进士”的身份自诩与“滴血认亲”的荒诞断案形成反差,以文雅的“之乎者也”包装昏聩逻辑,讽刺了科举制度下某些读书人的空疏与傲慢。

-

袍带丑:扮演贪官、昏官或小吏,身着官袍,腰束玉带,戏词多口语化,常以自夸、巧辩凸显其贪婪或奸猾。

- 经典剧目:《教学》中的胡图(私塾先生)

- 戏词示例:(白)“今日讲学,先讲‘人之初,性本善’,哎呀,这‘善’字嘛,就是银子白花花,见了就想拿!(唱)‘性本善,性本善,见了银子把眼馋,若非东家束脩厚,先生早把良心变。’”

- 赏析:戏词将启蒙经典与“见钱眼开”的贪婪并置,用俚俗直白的语言撕开“斯文”伪装,揭露了底层文人的贫困与堕落,充满黑色幽默。

-

小丑:市井小民、江湖艺人等,表演活泼,戏词贴近生活,多方言土语,充满烟火气。

- 经典剧目:《拾黄金》中的胡山(乞丐)

- 戏词示例:(白)“今日运气好,拾得金元宝,东家要请客,我得先尝饱!(唱)‘金元宝,银元宝,不如羊肉泡馍香,左手端碗右手撕,吃得肚儿圆又胀,管他明天饿断肠!’”

- 赏析:戏词以“金元宝”与“羊肉泡馍”的对比,用陕西方言“尝饱”“圆又胀”等词,生动刻画了乞丐的知足常乐与及时行乐,展现了底层百姓的生存智慧与乐观精神。

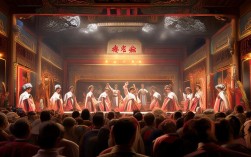

武丑:以“武”为戏,借“技”传情

武丑以武打功夫见长,多扮演侠客、义士或江湖好汉,戏词简短有力,配合翻、扑、跌、打等动作,凸显人物的机敏与勇猛。

- 经典剧目《时迁偷鸡》中的时迁(绿林好汉)

- 戏词示例:(白)“店家,有好酒好肉只管端来,爷爷我吃饱了好‘办事’!(唱)‘黑店里,灯昏暗,俺时迁如猫轻又快,偷他鸡,摸他狗,气得店家直跺脚,嘿嘿,谁让俺轻功赛神仙!’”

- 赏析:戏词结合“偷鸡”的情节,用“轻功赛神仙”的自夸,配合身段的灵巧,将时迁的“侠盗”形象刻画得鲜活可爱,既有喜剧效果,也暗含对“官逼民反”的隐喻。

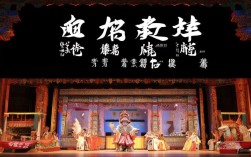

彩旦:以“旦”为表,以“丑”为里

彩旦(女丑)扮演滑稽女性,如泼妇、媒婆、老鸨等,表演夸张,戏词尖刻,多讽刺封建礼教或社会陋习。

- 经典剧目《杀狗劝夫》中的焦氏(泼妇)

- 戏词示例:(白)“你这个没出息的窝囊废!我杀条狗你还拦着?家里没肉吃,难道让我喝西北风?(唱)‘杀条狗,犯哪条?你个榆木疙瘩不开窍,男人家在外挣钱,女人家在家掌权,谁敢说俺半个不字?看我不拿擀面杖敲破他的天灵盖!’”

- 赏析:戏词用“榆木疙瘩”“天灵盖”等粗俗词汇,配合泼辣的语气,塑造了一个蛮横霸道的女性形象,既是对封建家庭中悍妇的讽刺,也隐含对男权社会下女性生存状态的反思。

秦腔丑角戏词的艺术特色

秦腔丑角戏词之所以深入人心,源于其鲜明的地域特色与深刻的人文内涵:

- 方言俚语的鲜活运用:戏词大量融入关中方言,如“美得太”“咋咧”“扑爬”(跌跤)等,接地气、有嚼头,让观众倍感亲切。

- 讽刺与幽默的融合:通过“正话反说”“歪理邪说”等手法,如将贪官说成“清官”,把懒汉夸成“高人”,在笑声中揭露社会矛盾。

- 生活化的表演与念白:丑角戏词多与日常对话接轨,如讨价还价、家长里短,结合扇子、手帕等道具的运用,营造出强烈的代入感。

相关问答FAQs

Q1:秦腔丑角的戏词为何多方言俚语?这对表演有何作用?

A1:秦腔起源于关中农村,方言俚语是其根植民间的语言基础,丑角戏词使用方言,一方面增强了角色的真实感与地域性,让观众一听便知是“本地人”;方言的语调、词汇本身就带有喜剧色彩,如关中话的“憨”“怂”“美得太”,通过夸张的念白能强化角色的性格特征,使幽默效果更自然生动,方言的韵律感与秦腔高亢的唱腔相契合,能让戏词更具音乐性和节奏感。

Q2:秦腔丑角与京剧丑角的戏词风格有何不同?

A2:秦腔丑角戏词以“俗”为特色,语言直白、粗犷,多关中方言俚语,充满乡土气息和市井烟火气,如《拾黄金》中“羊肉泡馍香”的唱词,贴近底层百姓生活;而京剧丑角戏词更注重“雅俗共赏”,既有京腔京韵的诙谐,也吸收了文人语言的精炼,如《群英会》中蒋干的自诩“周郎妙计安天下,赔了夫人又折兵”,语言更具文采和戏剧张力,秦腔丑角戏词更侧重讽刺现实,京剧丑角则更偏重于插科打诨调节气氛,两者在文化内涵和审美趣味上呈现出不同的地域特色。