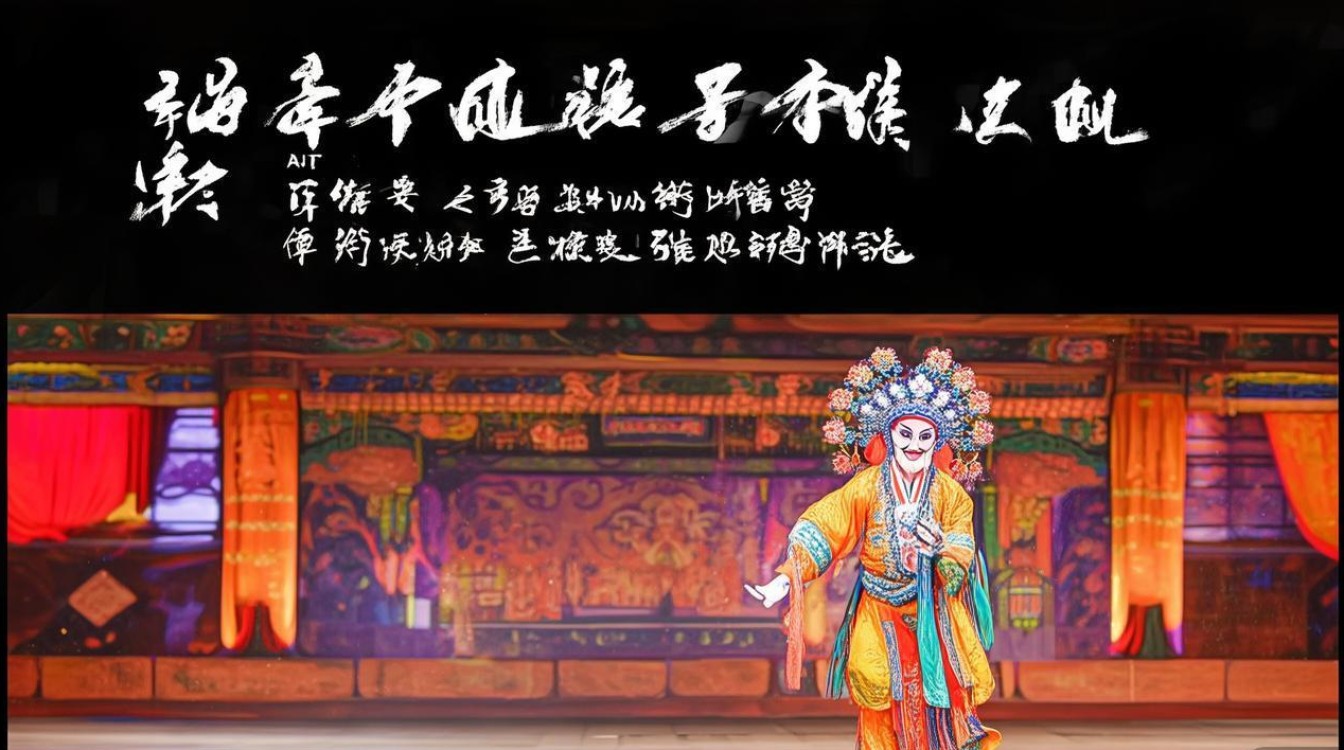

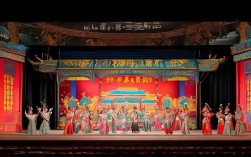

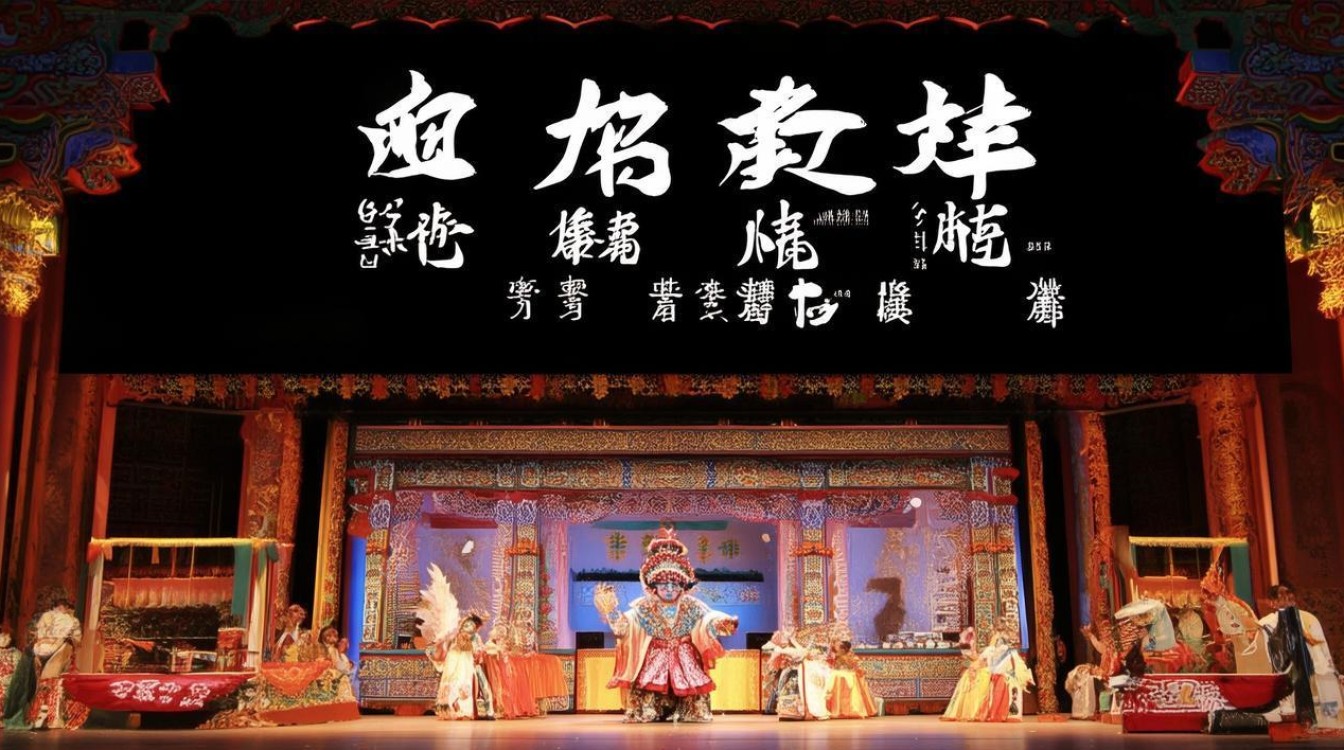

豫剧作为中国最大的地方剧种之一,以其丰富的唱腔、生动的表演和贴近生活的题材深受观众喜爱,而丑戏作为豫剧艺术中不可或缺的重要组成部分,更是以独特的幽默诙谐、讽刺批判和市井气息,成为舞台上极具看点的存在,在“戏曲大全”的脉络中,豫剧丑戏以其鲜明的艺术特色和深厚的文化底蕴,承载着民间智慧与生活哲理,成为展现豫剧“接地气”特质的重要载体。

豫剧丑角的分类细致,功能多元,大致可分为文丑、武丑和彩旦(彩旦虽属旦行,但表演风格与丑角相通,常归入丑戏范畴),文丑中,方巾丑多扮演有身份的文人或官员,如《七品芝麻官》中的唐成,头戴方巾,身着青衫,言语间既有酸腐文人的迂腐,又有底层官员的刚正;褶子丑则多为市井小民,如《卷席筒》中的苍娃,衣衫褴褛,行为跳脱,以善良机敏的形象打动人心;老丑常饰演老年男性,如《做文章》中的徐九经,通过夸张的身段和幽默的念白,塑造出或糊涂或精明的市井老者形象,武丑则以武打见长,动作轻灵敏捷,如《时迁偷鸡》中的时迁,翻腾跳跃间尽显“鼓上蚤”的伶俐与胆识,彩旦则多扮演诙谐泼辣的女性,如《卷席筒》中的张氏,斜眼咧嘴,步态蹒跚,通过反串式的表演制造喜剧效果。

豫剧丑戏的剧目丰富,多取材于民间故事和历史传说,以小人物的生活为切入点,折射社会百态,经典剧目如《卷席筒》,讲述苍娃为替嫂子顶罪而卷席赴死,最终真相大白的故事,苍娃的善良与孝顺在幽默的表演中更显动人;《七品芝麻官》中的唐成,面对诰命夫人的威逼,以“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的倔强,将小人物的正义感展现得淋漓尽致;《唐知县审诰命》则通过“官大不如理正”的情节,讽刺了官场的腐败与权贵的专横,让观众在笑声中感受到善恶有报的朴素价值观,这些剧目中的丑角,并非单纯的“插科打诨”,而是推动剧情发展、深化主题的关键人物,他们或善良、或正直、或机敏、或狡黠,共同构成了豫剧舞台上鲜活的人物群像。

在表演艺术上,豫剧丑戏讲究“丑而不丑,美中见丑”,即通过夸张但不失真实的表演,塑造人物内心的真善美,念白方面,丑角多使用河南方言,口语化、生活化的语言充满乡土气息,如苍娃的“俺叫苍娃,打柴的娃”,唐成的“且慢”等,既符合人物身份,又拉近了与观众的距离,身段上,丑角的动作幅度大、节奏快,如“矮子步”“僵尸步”“扇子功”等,通过夸张的肢体语言强化喜剧效果,如《做文章》中徐九经的“摇肩摆胯”,将文人的窘态与滑稽表现得惟妙惟肖,脸谱也是丑角的重要标识,多以“豆腐块”为基础,不同颜色和纹路象征不同性格:白色象征奸诈(如《十五贯》中的娄阿鼠),黑色象征耿直(如《秦琼打擂》中的程咬金),而更多丑角则用白底黑纹或红点,突出平民的市井气息。

豫剧丑戏之所以经久不衰,在于它不仅传递了欢笑,更承载了民间的道德判断与生活智慧,通过小人物的视角,丑戏揭露了社会的不公,歌颂了善良与正义,让观众在轻松愉快的氛围中感悟人生,随着时代的发展,豫剧丑戏也在不断创新,年轻演员尝试将现代元素融入传统表演,新编剧目如《丑嫂》等,既保留了丑戏的幽默精髓,又贴近当代生活,让这门古老艺术焕发出新的生机。

相关问答FAQs

Q1:豫剧丑戏中的“丑”等同于“滑稽”吗?

A1:不等同,豫剧丑戏中的“丑”是一种艺术化的人物类型,并非单纯追求滑稽搞笑,它通过夸张的表演塑造人物,既可以是善良机敏的正面形象(如《卷席筒》的苍娃),也可以是狡猾奸诈的反派(如《十五贯》的娄阿鼠),其核心是通过“丑”的外在表现,揭示人物内心的“真”“善”“美”或“假”“恶”“丑”,具有深刻的社会批判性和道德教化意义,而滑稽只是丑戏的多种表现手法之一。

Q2:豫剧丑戏如何吸引年轻观众?

A2:豫剧丑戏吸引年轻观众主要通过两方面:一是创新表演形式,在保留传统念白、身段的基础上,融入现代音乐、舞蹈和舞台技术,如新编丑戏《丑嫂》用轻快的节奏和贴近生活的台词,让年轻观众产生共鸣;二是加强传播推广,通过短视频平台、戏曲综艺节目等渠道,将经典丑戏剧目片段(如《七品芝麻官》“明镜高悬”唱段)以更符合年轻审美的形式呈现,同时开展戏曲进校园活动,让年轻一代近距离感受丑戏的魅力,从而培养新的观众群体。