杨松慧是豫剧领域一位极具代表性的表演艺术家,她以深厚的艺术功底、鲜明的个人风格和对传统剧目的创新演绎,在豫剧发展史上留下了浓墨重彩的一笔,作为豫剧“常派”(常香玉)艺术的重要传承人之一,她不仅在舞台上塑造了众多经典角色,更在艺术教育、流派传承等方面做出了卓越贡献,其艺术生涯堪称豫剧艺术发展的缩影。

艺术生涯与成长历程

杨松慧出生于1938年,河南郑州人,自幼受豫剧艺术熏陶,12岁考入郑州市豫剧团学员班,师从豫剧名家常香玉、阎立品等,她天赋出众且勤奋刻苦,系统学习了豫剧的唱腔、念白、身段等基本功,尤其常香玉先生“声情并茂、字正腔圆”的艺术理念对她影响深远,1956年,她以《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”一唱成名,展现出闺门旦与须生兼备的表演潜力,此后,她在《秦香莲》《穆桂英挂帅》《破洪州》等传统剧目中不断磨砺,逐渐形成了“刚柔相济、细腻传神”的表演风格,成为豫剧界的中坚力量。

她的艺术生涯跨越半个多世纪,先后在郑州市豫剧团、河南省豫剧院担任主演,多次参加全国性文艺汇演并获奖,1980年代,她开始致力于豫剧教学与传承,培养了李金枝、虎美玲等一批优秀演员,为豫剧艺术的延续注入了新鲜血液。

代表作品与角色塑造

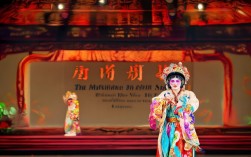

杨松慧的舞台 repertoire 丰富,涵盖闺门旦、帅旦、青衣等多个行当,塑造的角色既有传统剧目的经典形象,也有现代戏中的创新人物,她的表演以“情”为核心,通过精准的唱腔与身段,将人物内心世界展现得淋漓尽致,以下是她部分代表剧目及角色特点:

| 剧目名称 | 饰演角色 | 角色特点与艺术亮点 |

|---|---|---|

| 《花木兰》 | 花木兰 | 从闺中少女到巾帼英雄的转变,唱腔刚柔并济,“刘大哥讲话理太偏”高亢激越,“军营”一段细腻深情,展现人物家国情怀。 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | 以悲苦坚韧的唱腔著称,“见皇姑”一段声泪俱下,“杀庙”中身段利落,将底层女性的苦难与刚烈刻画入木三分。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | 帅旦扮相英姿飒爽,“捧印”唱腔大气磅礴,“辕门斩子”中融合了青衣的沉稳与须生的果敢,凸显统帅风范。 |

| 《破洪州》 | 桂英 | 武戏文唱,身段干净利落,“巡营”一场的翎子功、水袖功堪称经典,将巾帼英雄的飒爽与柔情完美结合。 |

| 《红灯记》 | 李铁梅 | 现代戏代表作,唱腔融入豫剧传统与时代气息,“提篮小卖”一段活泼俏皮,“打不尽豺狼决不下战场”高亢坚定,塑造了革命少女形象。 |

艺术特色与流派传承

杨松慧的艺术风格深深植根于豫剧“常派”艺术,又在继承中融入个人理解,她的唱腔以“豫东调”为基础,吸收“豫西调”的醇厚,形成“刚中带柔、柔中寓刚”的独特韵味,尤其擅长运用“擞音”“滑音”等技巧,增强唱腔的感染力,表演上,她注重“以形传神”,无论是水袖的翻飞、眼神的流转,还是台步的节奏,都精准服务于人物情感,如在《秦香莲》中,通过“跪步”“甩袖”等动作,将秦香莲的悲愤与无助展现得动人心魄。

作为“常派”传承人,她始终强调“戏比天大,艺无止境”,不仅常派艺术的精髓原汁原味地保留,更在剧目创新上积极探索,她在《花木兰》中融入现代审美,对唱腔节奏进行调整,使传统剧目更符合当代观众的欣赏习惯,她还参与整理改编传统剧目,如《穆桂英挂帅》的剧本修订,既保留了经典唱段,又优化了剧情结构,为豫剧的现代化发展提供了宝贵经验。

传承影响与艺术精神

杨松慧不仅是一位杰出的表演艺术家,更是一位无私的传承者,她退休后仍活跃在豫剧教育一线,在河南省艺术学校担任教授,将毕生所学倾囊相授,她常对学生说:“学戏先学做人,演戏要对得起观众。”这种“德艺双馨”的艺术精神,影响了一代又一代豫剧人。

她的艺术成就得到了社会各界的广泛认可,曾获得“中国戏剧梅花奖”“终身成就奖”等多项荣誉,并被列入国家级非物质文化遗产代表性传承人名录,年逾八旬的她仍 occasionally 登台献艺,用行动诠释着对豫剧艺术的热爱与坚守。

相关问答FAQs

Q1:杨松慧的“常派”艺术特点主要体现在哪些方面?

A1:杨松慧继承的“常派”艺术以“真、正、美”为核心,特点主要体现在三方面:一是唱腔上,以“豫东调”为基础,融合“豫西调”的醇厚,形成“字清、腔纯、板正”的风格,尤其擅长“垛板”“快二八”等节奏明快的唱段;二是表演上,强调“声情并茂”,通过眼神、身段等细节展现人物内心,如《花木兰》中“女子纺织”的细腻动作,与“从军”后的英姿形成对比;三是剧目上,注重传统与现代结合,既保留《花木兰》《秦香莲》等经典,也积极排演现代戏,拓展豫剧的表现力。

Q2:杨松慧对豫剧传承有哪些具体贡献?

A2:杨松慧的传承贡献主要体现在三方面:一是教学育人,她在河南省艺术学校任教期间,培养了李金枝、虎美玲等数十名优秀演员,其中多人获得国家级戏剧奖项;二是剧目整理,她参与改编《穆桂英挂帅》《破洪州》等传统剧目,优化剧情与唱腔,使经典剧目焕发新生;三是艺术推广,她通过讲座、演出等形式,向年轻观众普及豫剧知识,推动豫剧艺术走进校园、社区,为豫剧的传承与发展奠定了坚实基础。