晋剧,作为发源于山西中部的传统戏曲剧种,与蒲州梆子、北路梆子、上党梆子并称“山西四大梆子”,是国家级非物质文化遗产之一,距今已有两百余年历史,它以高亢激越、粗犷豪放的唱腔,贴近生活的表演,以及深厚的地方文化底蕴,成为三晋大地最具代表性的文化符号之一,被誉为“山西梆子的正宗”。

历史渊源:从山野小调到戏曲瑰宝

晋剧的雏形可追溯至清代中叶,当时山西晋中地区的民间社火、民歌小调与陕西的“山陕梆子”相互融合,逐渐形成了具有地方特色的“中路梆子”,早期的晋剧多在乡村庙会、茶园演出,剧目以民间生活故事为主,表演质朴自然,19世纪末至20世纪初,随着晋商文化的兴盛,晋剧随商路传播至北京、张家口、内蒙古等地,在吸收京剧、河北梆子等剧种的艺术元素后,逐渐成熟,民国时期,以“三盏灯”(郭凤桐)、“狮子黑”(张玉玺)为代表的一批名角崛起,推动了晋剧艺术的第一次高峰,新中国成立后,晋剧正式定名“山西晋剧”,并在剧目整理、音乐改革、人才培养等方面取得显著发展,涌现出《打金枝》《富贵图》等经典剧目,成为全国知名的地方剧种。

艺术特色:唱念做打的完美融合

晋剧的艺术魅力集中体现在其独特的唱腔、音乐、表演和行当分工上。

唱腔音乐:晋剧唱腔属板式变化体,以【平板】为基础,衍生出【二性】【流水】【介板】【滚白】等十余种板式,二性】节奏明快,善于表现激昂情绪;【流水】则婉转流畅,适合抒情,唱腔上讲究“晋中韵味”,以晋中方言为基础,真假声结合,高亢处如裂帛穿云,低回时似细水长流,极具感染力,文场伴奏以晋胡为主,辅以二股弦、三弦、笛子,武场则用板鼓、锣、钹等,形成“文武场配合、声腔乐器一体”的独特音响效果。

表演程式:晋剧表演注重“虚拟化”与“程式化”,骑马、划船、开门等动作均通过夸张的肢体语言表现,讲究“唱做并重”,特技表演如“翎子功”(靠旗甩动)、“髯口功”(胡须抖动)、“帽翅功”(帽翅颤动)等,极具观赏性,例如传统戏《徐策跑城》中,老生徐策因听到薛家平反消息,激动之下以袖掩面、踉跄奔跑,通过帽翅的抖动幅度和步伐节奏,将狂喜与老迈的情绪刻画得淋漓尽致。

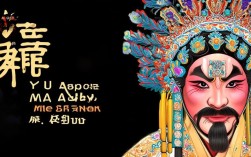

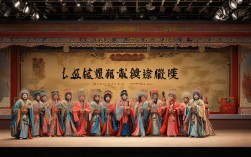

角色行当:晋剧角色行当分工细致,早期分为“生、旦、净、丑”四大行当,后细化为生行(老生、小生、武生)、旦行(青衣、花旦、老旦、彩旦)、净行(铜锤花脸、架子花脸)、丑行(文丑、武丑)等十余种,每个行当都有独特的扮相和表演范式,如老生讲究“戴髯口、穿蟒袍”,唱腔沉稳苍劲;青衣则以“水袖功”和“唱功”见长,表现端庄贤淑的女性形象。

以下为晋剧主要行当及代表剧目简表:

| 行当细分 | 代表剧目 | 表演特点 |

|---|---|---|

| 老生(丁派) | 《空城计》《四郎探母》 | 唱腔苍劲,以“擞音”表现人物沧桑 |

| 青衣(程派) | 《秦香莲》《火焰驹》 | 水袖翻飞,唱腔婉转细腻 |

| 花旦 | 《打樱桃》《小上坟》 | 表演活泼,念白轻快,多表现少女形象 |

| 净行(架子花脸) | 《坐楼杀惜》《芦花荡》 | 身段夸张,脸谱鲜明,以“架子功”见长 |

| 丑行(文丑) | 《墙头记》《看官》 | 念白幽默,插科打诨,多表现市井小民 |

代表剧目:从历史风云到人间百态

晋剧剧目丰富,据《中国戏曲志·山西卷》记载,传统剧目多达千余部,可分为历史剧、爱情剧、公案剧、民间生活剧等几大类,其中不少剧目历经百年仍久演不衰。

传统经典:《打金枝》是晋剧“看家戏”,讲述唐代郭子仪之子郭暧因升平公主拒拜寿而夫妻争吵,最终在父辈调解下和好的故事,以“君臣、夫妻、父子”伦理为核心,既展现皇家威严,又充满生活气息;《下河东》以赵匡胤被困河东、呼延赞救主为主线,唱腔高亢激越,是老生戏的代表作;《算粮登殿》通过王宝钏苦守寒窑十八年、最终夫妻相认的情节,歌颂女性坚贞品格,青衣唱段“大登科”至今仍广为传唱。

新编历史剧:新中国成立后,晋剧工作者创作了大量新编历史剧,如《傅山进京》以明末清初思想家傅山拒绝清廷征召为题材,展现文人风骨;《富贵图》通过丫鬟翠莲赠银助书生倪俊赶考的故事,歌颂诚信与善良,这些剧目在保留传统唱腔的基础上,融入现代审美,成为晋剧舞台的新经典。

现代戏:晋剧现代戏贴近时代,反映现实生活,《三上桃峰》取材于“文革”后农村新旧思想冲突,曾引发全国讨论;《火花》则以煤矿工人生活为背景,塑造了产业工人的群体形象;《汇通天下》讲述晋商票号“汇通天下”的传奇,彰显晋商精神,这些剧目让晋剧在新时代焕发活力。

流派传承:名角辈出,流派纷呈

晋剧艺术的传承离不开一代代名角的推动,历史上形成了以演员为中心的流派体系,其中影响深远的有“丁派”“程派”“筱派”等。

丁派:由晋剧泰斗丁果仙创立,以老生行当见长,唱腔融合“晋剧梆子腔”与“蒲白吐字”,苍劲中见细腻,代表剧目有《空城计》《辕门斩子》等,丁果仙打破晋剧“男旦垄断”的传统,开创了老生挑班演出的先河,其艺术风格影响至今。

程派:由程玉英创立,专攻青衣行当,唱腔以“嗨嗨腔”著称,音色圆润,情感饱满,代表剧目《秦香莲》《蝴蝶杯》等,程玉英将晋剧青衣唱腔推向新高度,其“声情并茂”的表演理念成为后辈典范。

筱桂琴的“筱派”(小生)、马秋仙的“马派”(须生)、王爱爱的新派青衣等,均在唱腔或表演上独树一帜,共同构成了晋剧流派纷呈的繁荣景象,以谢涛、成凤英、陈素琴为代表的“中生代”演员,在传承流派的基础上不断创新,推动晋剧走向新的高峰。

当代发展:守正创新,薪火相传

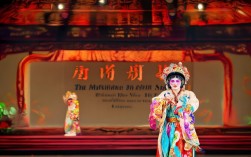

面对现代娱乐方式的冲击,晋剧艺术在传承中探索创新,国家加大对非遗的保护力度,山西省晋剧院、太原市晋剧院等院团通过“名家收徒”“晋剧进校园”等活动培养年轻演员;晋剧积极拥抱新媒体,在抖音、B站等平台开设账号,通过短视频、直播等形式吸引年轻观众,如青年演员将流行音乐融入晋剧唱腔,创作出《说唱脸谱》等跨界作品,晋剧现代戏不断涌现,《晋祠》《于成龙》等剧目以深刻的思想内涵和精湛的艺术水准,屡获国家级奖项,让这一古老艺术在新时代绽放光彩。

相关问答FAQs

Q1:晋剧与其他梆子戏(如豫剧、秦腔)的主要区别是什么?

A1:晋剧与豫剧、秦腔同属梆子腔剧系,但差异明显,从唱腔看,晋剧以“晋中方言”为基础,唱腔高亢中兼具细腻,而豫唱腔更富于“中原韵味”,明快活泼;秦腔则保留“古韵”,多用“欢音”“苦音”表现极端情绪,从音乐伴奏看,晋剧主奏乐器为晋胡,豫剧用板胡,秦腔用板胡和月琴,从剧目风格看,晋剧更侧重历史伦理剧和民间生活戏,豫剧擅长公案戏和爱情戏,秦腔则以历史正剧和武戏见长。

Q2:晋剧如何吸引年轻观众?

A2:晋剧吸引年轻观众主要通过“守正创新”:一是内容创新,将经典剧目改编为“青春版”,如《打金枝》加入现代舞美元素,缩短时长,贴近年轻观众审美;二是形式创新,通过“晋剧+流行音乐”“晋剧+脱口秀”等跨界形式,如晋剧演员在综艺节目中表演唱段,增强趣味性;三是传播创新,利用短视频平台发布“晋剧小知识”“学唱晋剧”等内容,降低欣赏门槛,让年轻人在轻松互动中感受传统文化魅力。