秦香莲的故事是中国戏曲宝库中经久不衰的经典题材,其跨越地域与剧种的广泛传播,使其成为传统戏曲伦理教化与艺术表达的重要载体,从元杂剧的雏形到各地方戏的成熟演绎,“秦香莲”不仅是单个剧目,更是一个庞大的戏曲文化符号集合,承载着民间对正义、家庭与人性善恶的集体认知。

故事源流与戏曲改编脉络

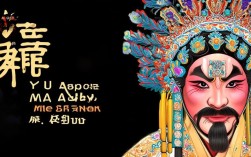

秦香莲的故事源于民间传说,最早可追溯至宋代话本《包龙图公案》,明代《包公案》话本中已有“秦风雪”告状的雏形,元代杂剧作家元杂剧《包待制智斩鲁斋郎》等剧目中,包拯断案的故事已初具框架,而秦香莲的形象在明清时期逐渐丰满,清代花部兴起后,地方戏开始大量改编这一题材,京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏等剧种均将其纳入常演剧目,形成“一戏多演”的戏曲现象,各剧种在保留“寻夫—遭弃—告状—铡美”核心情节的基础上,结合自身艺术特色,对人物性格、唱腔设计、舞台呈现进行再创造,使秦香莲的故事呈现出多元的艺术风貌。

各剧种版本的特色呈现

不同地域的戏曲剧种因音乐风格、表演体系、审美差异,对秦香莲故事的演绎各具特色,以下为部分主要剧种版本的对比:

| 剧种 | 流行地区 | 代表演员/流派 | 经典唱段/情节侧重 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 京剧 | 全国 | 张君秋(秦香莲)、马连良(陈世美) | “见皇姑”“铡美案”“琵琶词” | 唱腔以西皮、二黄为主,程式化表演严谨,秦香莲的青衣唱腔婉转悲怆,包拯的净角唱腔刚正威严 |

| 豫剧 | 河南、中原 | 常香玉(秦香莲)、唐喜成(陈世美) | “秦香莲哭坟”“陈世美认妻”“包公下陈州” | 唱腔高亢激越,梆子板式变化丰富,表演质朴生活化,秦香莲的悲苦唱段极具感染力 |

| 越剧 | 浙江、上海 | 袁雪芬(秦香莲)、徐玉兰(陈世美) | “楼台会”“见皇姑”“清风亭” | 唱腔柔美抒情,以“尺调”“弦下调”为主,表演细腻写意,侧重人物内心情感刻画 |

| 评剧 | 华北、东北 | 新凤霞(秦香莲)、魏荣元(陈世美) | “秦香莲”“劝驸马”“铡美案” | 唱腔口语化,板式自由流畅,生活气息浓厚,秦香莲的“大口落子”唱段极具地域特色 |

| 黄梅戏 | 安徽、江西 | 严凤英(秦香莲)、王少舫(陈世美) | “路遇”“机房”“告状” | 唱腔明快悠扬,富有民歌风味,表演质朴自然,注重生活细节的真实再现 |

京剧版本以“唱念做打”的全面性著称,铡美案”一场的“包龙图打坐在开封府”唱段,通过西导板的苍凉、原板的叙事、快板的激烈,将包拯的正义感推向高潮;豫剧则突出“苦情戏”张力,常香玉在“秦香莲哭坟”中运用豫剧特有的“哭腔”,将丧夫失子的悲愤渲染到极致;越剧则以女性视角细腻展现秦香莲的坚韧,袁雪芬的“清板”唱腔如泣如诉,弱化冲突而强化情感共鸣;评剧和黄梅戏则更贴近民间生活,唱腔通俗易懂,易于传播。

人物形象的典型性与时代解读

秦香莲故事的核心魅力在于人物形象的典型性,秦香莲作为传统社会底层女性的代表,集勤劳、善良、坚韧于一身,她携子上京寻夫,面对陈世美的背叛与权贵的压迫,从不放弃抗争,最终依靠法律(包拯)获得正义,体现了古代民众对“善恶有报”的朴素追求,陈世美则成为“负心汉”的代名词,他的“忘恩负义”“攀附权贵”不仅是个人道德沦丧,更折射出封建社会中科举制度对人性异化的影响,包拯作为“清官”符号,其“不畏权贵”“执法如山”的行为,满足了民众对公平正义的渴望,成为戏曲中“青天文化”的典型代表。

不同时代对秦香莲故事的解读也不断演变,传统版本强调“三从四德”的伦理教化,秦香莲的“贤妻”形象被强化;而现代改编则更注重女性意识的觉醒,如一些新编剧目中,秦香莲不再是被动等待拯救的弱者,而是主动拿起法律武器的独立女性,体现了对传统叙事的现代重构。

艺术成就与文化传承

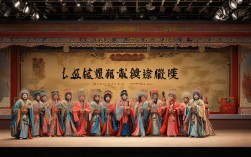

秦香莲剧目的艺术成就体现在多方面:在唱腔上,各剧种根据人物情感设计特色板式,如京剧的“反二黄”表现悲愤,豫剧的“飞板”宣泄痛苦;在表演上,青衣的“水袖功”、老生的“髯口功”、净角的“架子功”等程式化动作,将人物内心外化为舞台形象;在音乐伴奏上,京剧的“三大件”(京胡、月琴、京鼓)、豫剧的“板胡梆子”、越剧的“二胡琵琶”等,形成独特的音乐语境,剧目的“大团圆”结局虽带有理想化色彩,却契合传统戏曲“劝善惩恶”的审美功能,具有强大的情感凝聚力。

在当代,秦香莲的故事仍以多种形式传承:戏曲院团常演不衰,年轻演员通过复排经典延续剧种血脉;影视、动漫等现代媒介对其进行改编,扩大受众群体;学校戏曲进校园活动中,《秦香莲》作为传统伦理与艺术教育的范本,让青少年感受传统文化的魅力,其跨越时空的生命力,证明了经典戏曲题材在当代社会仍具有文化阐释价值。

相关问答FAQs

秦香莲的故事在不同剧种中有哪些主要差异?

解答:差异主要体现在唱腔风格、表演侧重和情节处理上,京剧注重程式化与唱腔的戏剧性,如“铡美案”突出包拯的威严;豫剧强化悲情色彩,唱腔高亢,如“哭坟”段落的苦情渲染;越剧以柔美唱腔和细腻表演见长,侧重人物情感刻画;评剧和黄梅戏更贴近生活,唱腔通俗,情节简化,部分剧种对结局有调整,如越剧版本可能弱化铡美情节,增加家庭和解的温情处理。

为什么《秦香莲》能成为传统戏曲中的经典剧目?

解答:其经典性源于三方面:一是主题的普世性,故事围绕“家庭伦理”“正义与邪恶”展开,契合各时代民众的道德期待;二是人物形象的典型性,秦香莲的坚韧、陈世美的薄情、包拯的正义,成为戏曲人物的原型符号;三是艺术的包容性,各剧种结合自身特色进行改编,形成“一戏多演”的丰富面貌,使其在不同地域、不同受众中均产生共鸣,这些因素共同作用,使《秦香莲》超越时代,成为传统戏曲长演不衰的经典。