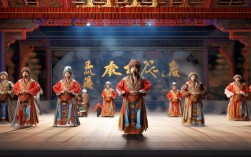

英雄主题的戏曲是中国戏曲艺术中极具生命力的核心类别,它以塑造英雄形象、传递英雄精神为旨归,贯穿了戏曲发展的各个历史阶段,从元杂剧的慷慨悲歌到明清传奇的忠奸博弈,从京剧的鼎盛辉煌到地方戏的百花齐放,英雄主题始终是连接舞台与观众、历史与现实的情感纽带,承载着中华民族对正义、勇气、忠诚等美学的集体追求。

历史演变:从“历史演义”到“精神图腾”的塑造

英雄主题戏曲的萌芽可追溯至唐宋时期的参军戏、傩戏,兰陵王入阵曲》《东海黄公》等已具英雄叙事的雏形,但真正形成完整戏剧范式,始于元杂剧,元代文人在异族统治下,借历史英雄抒发亡国之痛与民族气节,关汉卿的《赵氏孤儿》堪称典范:程婴舍子救孤、公孙杵臼白头殉难,以“士为知己者死”的侠义精神,构建了“存赵孤”的道德丰碑,纪君祥的《赵氏孤儿》更是将个人命运与家国大义交织,使英雄形象从单纯的“武勇”升华为“道义”的象征。

明清时期,传奇戏曲兴起,英雄主题逐渐从历史悲歌转向忠奸对立的伦理叙事,李开先的《宝剑记》将林冲逼上梁山的过程,演绎为“奸臣当道,英雄失路”的社会批判;梁辰鱼的《浣纱记》中以伍员“兴吴灭楚”的复仇为主线,融入家国情怀与个人情爱的矛盾,英雄形象更具复杂性,清代花部地方戏的崛起,让英雄主题更贴近民间审美,如京剧《打渔杀家》中萧恩“官逼民反”的抗争,杨家将戏中佘太君“百岁挂帅”的坚韧,均以通俗的叙事、鲜活的语言,让英雄精神深入人心。

近现代以来,英雄主题戏曲在时代浪潮中不断革新:辛亥革命时期,潘月樵编演《新茶花》,塑造了投身革命的新女性形象;抗日战争时期,田汉改编《江姐》,将传统戏曲的程式化表演与现代革命精神结合,使英雄形象兼具传统侠义与现代革命意识;当代创作的《智取威虎山》《红灯记》等“革命样板戏”,则通过英雄群像的塑造,传递了“为人民服务”的时代精神,完成了英雄主题从“历史叙事”到“精神图腾”的当代转化。

代表剧目:英雄形象的多元光谱

英雄主题戏曲的剧目浩如烟海,英雄形象也呈现出多元面貌:有忠义报国的武将、侠肝义胆的义士,有深明大义的巾帼、舍生取义的平民,以下通过表格列举不同时期、不同剧种的代表性英雄剧目:

| 剧种 | 剧目名称 | 英雄人物 | 核心主题 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 元杂剧 | 《赵氏孤儿》 | 程婴、公孙杵臼 | 舍生取义、存孤兴邦 | 悲剧性冲突、慷慨激昂的曲词 |

| 京剧 | 《定军山》 | 黄忠 | 老当益壮、勇冠三军 | 高亢的西皮唱腔、精湛的靠功 |

| 豫剧 | 《花木兰》 | 花木兰 | 巾帼不让须眉、保家卫国 | 地方方言的质朴、明快的节奏 |

| 川剧 | 《柳荫记》 | 梁山伯、祝英台 | 反抗封建礼教、追求自由爱情 | “帮打唱做”的综合艺术、悲剧意境 |

| 现代京剧 | 《红灯记》 | 李玉和、李铁梅 | 前赴后继、革命传承 | 现实主义与浪漫主义结合 |

艺术特色:程式化表演中的英雄气概

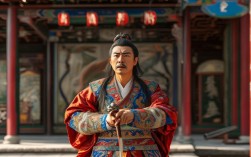

英雄主题戏曲的艺术魅力,在于其将英雄精神高度凝练于程式化表演之中,形成“以形写神”的美学传统,在行当划分上,老生多塑造忠义刚毅的文臣(如诸葛亮、寇准),武生擅长展现勇猛果敢的武将(如赵云、岳飞),青衣则刻画深明大义的巾帼(如穆桂英、梁红玉),不同行当的唱念做打,共同构建英雄形象的“形”与“神”。

唱腔设计上,英雄主题多采用高亢激越的声腔:京剧西皮导板与原板的结合,能表现英雄临危不惧的豪情(如《定军山》中黄忠“这一封书信来得巧”);梆子戏的紧拉慢唱,则强化了英雄抗争的紧张感(如豫剧《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”),武打场面更是英雄主题的重头戏,“起霸”“走边”“对枪”等程式化动作,既是对古代战争的抽象化呈现,也通过翻腾跳跃、腾挪闪展的技巧,赋予英雄“武艺超群”的视觉冲击。

服饰脸谱同样是英雄性格的外化符号:关羽的红脸象征“忠义”,张飞的黑脸代表“刚直”,包公的黑额月突显“公正”;靠旗、翎子、蟒袍等服饰,不仅区分身份地位,更通过色彩与纹饰强化英雄特质——如帝王角色的黄色蟒袍象征皇权,武将的靠旗则暗示威严与力量,这些程式化的艺术元素,共同构成了英雄主题戏曲“虚实相生、形神兼备”的独特审美。

文化内涵:民族精神的戏曲化表达

英雄主题戏曲的本质,是中华民族精神的“活态传承”,它以“忠孝节义”为核心伦理,将儒家“修身齐家治国平天下”的理想,通过英雄的命运遭际具象化:从岳母刺字的“精忠报国”,到杨家将“一门忠烈”的报国无门,再到林则徐“苟利国家生死以”的担当,英雄形象始终是家国情怀的载体。

英雄主题也蕴含着民间对“正义必胜”的朴素信仰。《打渔杀家》中萧恩“官逼民反”的抗争,《窦娥冤》中窦天章“平反冤狱”的伸张,均以“善恶有报”的结局,满足民众对公平正义的期待,这种“道义高于生命”的价值追求,使英雄主题超越了时代局限,成为凝聚民族情感的精神纽带。

在当代社会,英雄主题戏曲仍在不断焕发新生:新编历史剧《曹操与杨修》以现代视角解读英雄的复杂性,现实题材戏《焦裕禄》用戏曲语言塑造时代楷模,年轻观众通过“戏曲+直播”“戏曲+动漫”等创新形式,重新认识英雄精神的当代价值,这种传承与创新的结合,让英雄主题戏曲在新时代继续书写着“英雄不朽”的文化传奇。

相关问答FAQs

Q1:英雄主题戏曲中的“英雄”形象有哪些主要类型?

A1:英雄主题戏曲的“英雄”形象可分为四类:一是“忠义英雄”,如《赵氏孤儿》的程婴、《单刀会》的关羽,以“忠义”为核心,强调舍生取义的道德坚守;二是“武勇英雄”,如《定军山》的黄忠、《长坂坡》的赵云,突出“勇冠三军”的武艺与临危不惧的胆识;三是“巾帼英雄”,如《穆桂英挂帅》的穆桂英、《花木兰》的花木兰,打破性别束缚,展现“不让须眉”的豪情;四是“平民英雄”,如《打渔杀家》的萧恩、《白毛女》的大春,以底层民众的抗争,体现“官逼民反”的社会批判,这些形象共同构成了中国戏曲中“英雄谱系”的多元光谱。

Q2:英雄主题戏曲在当代如何实现传承与创新?

A2:传承方面,通过“非遗保护”抢救濒危剧目,如京剧《杨家将》、川剧《柳荫记》等经典剧目的复排与教学,保留传统程式与表演精髓;创新方面,则从题材、形式、传播三方面突破:题材上,结合现代历史事件与时代精神,创作《西安事变》《尘埃落定》等新编历史剧;形式上,融入现代舞台技术(如全息投影、多媒体音效),增强视觉冲击力;传播上,借助短视频平台、戏曲综艺节目(如《中国戏曲大会》)扩大受众,吸引年轻群体关注,这种“守正创新”的路径,让英雄主题戏曲在当代焕发新的生命力。