郭德纲作为中国传统曲艺的重要传承者与革新者,其艺术生涯始终与戏曲紧密相连,尽管他以相声闻名,但深厚的戏曲功底是他舞台魅力的重要源泉,从早年科班学习到相声中融入戏曲元素,再到独立创作戏曲作品,郭德纲的“戏曲世界”既有对传统的坚守,也有对创新的探索。

早年科班:京剧为基,奠定功底

郭德纲的戏曲启蒙始于8岁,1979年拜京剧表演艺术家王文玉为师,学习老生行当,系统掌握了京剧的基本功,这段科班经历让他深刻理解戏曲的“四功五法”——唱、念、做、打,手、眼、身、法、步,他先后学习了《四郎探母》《捉放曹》《文昭关》等传统老生戏,四郎探母》的“坐宫”一折,他凭借扎实的唱腔和身段,多次在汇报演出中获得好评,因变声期嗓子倒仓,他未能继续京剧职业道路,但这段学习经历为他日后在曲艺中融入戏曲元素埋下伏笔。

值得注意的是,郭德纲不仅学京剧,还涉猎评剧、河北梆子等地方戏,他曾拜评剧表演艺术家花月仙为学习评剧,评剧的通俗化叙事与生活化表演,后来也成为他相声创作中贴近观众的灵感来源。

相声中的戏曲:从“学唱”到“化用”

在相声舞台上,郭德纲将戏曲作为重要的“包袱”载体与艺术手段,形成了独特的“郭氏风格”,他的相声作品中,戏曲元素贯穿始终,大致可分为三类:

一是经典剧目的模仿与改编,郭德纲擅长精准模仿京剧流派,如马派(马连良)的潇洒、谭派(谭鑫培)的苍劲,常在《学戏曲》《我这一辈子》等段子里串联多个剧目的经典唱段,例如在《西征梦》中,他借用京剧《定军山》的唱腔,将“老黄忠”的豪迈与角色的狼狈形成反差,制造喜剧效果;在《卖五器》里,他模仿河北梆子《大登殿》的“金牌调银牌宣”,通过夸张的唱腔和表情,讽刺市井人物的虚荣。

二是戏曲题材的相声创作,他以戏曲故事为蓝本,创作了《戏曲与方言》《论拳》等作品,将戏曲术语与相声逻辑结合,论拳》中,他借用京剧“把子功”的套路,虚构“太极梅花螳螂拳”与“相声云手”的对决,既展示了对戏曲武戏的理解,又通过荒诞情节引发笑声。

三是“歪唱”与“反串”的幽默,郭德纲常以“外行”视角解构戏曲,如在《黄鹤楼》段子里,他故意唱错京剧《黄鹤楼》的唱词,将“周郎妙计安天下”唱成“周郎妙计炸油条”,用“接地气”的台词消解戏曲的严肃性;反串旦角更是他的拿手好戏,如在《洪羊洞》中反串佘太君,用老生唱腔搭配旦角的身段,形成强烈的反差萌。

独立戏曲作品:从“融入”到“创作”

随着德云社的发展,郭德纲逐渐从相声中的戏曲片段,转向独立创作完整的戏曲作品,这些作品既有对传统戏的改编,也有新编戏的尝试,核心是“老戏新唱”——在保留戏曲精髓的同时,融入现代审美。

传统戏改编:他改编的京剧《丑末寅初》将传统老生唱段与相声的叙事结合,加入对当代生活的调侃,如将“渔樵耕读”的唱词改为“外卖小哥、程序员、直播网红”,让传统唱腔有了时代感;评剧《杨八姐游春》中,他调整了唱词节奏,加入天津方言的俏皮话,拉近了与年轻观众的距离。

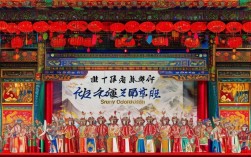

新编戏创作:2010年后,郭德纲尝试创作新编戏曲,如京剧《郭德纲之西游记》(又名《西游记》系列),将《三打白骨精》《大闹天宫》等经典桥段用相声式的对话串联,角色语言兼具戏曲的韵白与相声的“哏”,如让唐僧说“悟空,你这猴儿净惹事,不如回花果山开直播”,既保留神话色彩,又充满现代幽默,他还创作了河北梆子《穆桂英挂帅》(相声版)、《赵氏孤儿》(评剧版)等,这些作品虽未在专业戏曲舞台大规模上演,但通过德云社的线下演出和网络传播,吸引了大量年轻观众关注传统戏曲。

跨界合作与戏曲传承

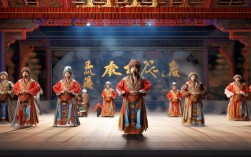

郭德纲的戏曲实践不止于个人表演,还通过跨界合作推动戏曲传播,他曾与京剧名家李胜素、于魁智合作演出《四郎探母》,在“坐宫”一折中,他饰演杨四郎,与李胜素的铁镜公主对唱,虽非专业水准,但凭借对人物情感的把握,获得观众认可;在综艺《传承中国》中,他担任戏曲导师,用相声的方式讲解戏曲知识,如用“说学逗唱”解析京剧的“唱念做打”,让年轻观众轻松理解戏曲的程式美。

德云社开设“戏曲小班”,培养青少年戏曲演员,郭德纲亲自授课,强调“戏曲是根,相声是叶”,要求学员先学戏曲基本功,再学相声创作,这种“以戏促相声,以相声带戏”的理念,让许多年轻演员在相声舞台上也能展现戏曲功底,如德云社演员张鹤伦在相声中融入二人转唱腔,正是这种传承的体现。

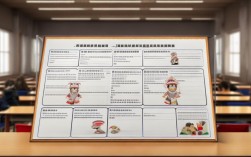

郭德纲戏曲作品与表演概览

为更清晰呈现郭德纲的戏曲相关实践,以下表格梳理其主要作品与特点:

| 类型 | 代表作品(剧种) | 特点 | |

|---|---|---|---|

| 京剧模仿 | 《四郎探母》《捉放曹》《文昭关》 | 杨四郎、陈宫、伍子胥 | 模仿马派、谭派唱腔,注重传统韵味 |

| 相声戏曲段 | 《学戏曲》《西征梦》《论拳》 | 串联唱段、改编剧情、虚构武戏 | 以戏曲为载体,融入相声逻辑与幽默 |

| 反串表演 | 《洪羊洞》(反串佘太君) | 旦角(反串) | 老生唱腔搭配旦角身段,反差感强 |

| 传统戏改编 | 《丑末寅初》(京剧)、《杨八姐游春》(评剧) | 老生/杨八姐 | 保留唱腔,加入现代语言与生活化调侃 |

| 新编戏曲 | 《郭德纲之西游记》(京剧)、《穆桂英挂帅》(相声版) | 唐僧/穆桂英 | 用相声对话串联剧情,角色语言幽默化 |

相关问答FAQs

Q1:郭德纲的戏曲功底对他的相声表演有哪些具体影响?

A1:郭德纲的戏曲功底主要体现在三个方面:一是丰富了表演手段,他能通过戏曲的身段、唱腔塑造角色,如在相声中模仿京剧“起霸”动作,增强视觉冲击力;二是提升了“说学逗唱”的“学”的能力,他精准模仿不同流派唱腔,甚至能区分京剧、评剧、梆子的细微差异,让“学唱”更具专业性和观赏性;三是深化了作品的文化内涵,他将戏曲的叙事技巧、人物塑造融入相声,如《窦娥冤》改编段中,用戏曲的“悲剧底色”反衬相声的“喜剧外壳”,让作品更有层次感。

Q2:郭德纲的戏曲表演与专业戏曲演员相比,有哪些不同?

A2:郭德纲的戏曲表演更侧重“跨界融合”,而非专业戏曲的“程式化呈现”,专业演员需严格遵循戏曲的“四功五法”,唱腔、念白、身段都有固定规范;而郭德纲则在保留戏曲核心元素的基础上,加入相声的“即兴”与“夸张”,如故意唱错音、改词,或用现代语言解构传统剧情,目的是制造喜剧效果、吸引年轻观众,他的表演更注重“互动性”,常在戏曲中加入与观众的对话,打破专业戏曲“第四堵墙”的隔阂,这也是其戏曲表演的独特标签。