豫剧作为中国最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、贴近生活的题材和鲜明的人物形象,在中华戏曲宝库中占据重要地位,而现代豫剧《朝阳沟》,无疑是其中流传最广、影响最深远的经典剧目之一,自1958年问世以来,这部由杨兰春编剧、常香玉主演的剧目,不仅成为豫剧现代戏的里程碑,更通过不同版本的传播深入人心,其中央视录制的版本凭借其艺术水准和传播力度,成为几代观众心中的集体记忆。

《朝阳沟》的故事诞生于特殊的历史时期——1958年,为响应国家“知识分子与工农相结合”的号召,杨兰春深入河南农村体验生活,以知识青年上山下乡为背景,创作了这部反映时代精神的剧目,剧情讲述了城市女青年银环(最初由常香玉弟子魏云在舞台版中饰演)放弃城市生活,与恋人栓保(王善朴饰)一同回到栓保家乡朝阳沟务农,从最初的不适应到最终扎根农村、实现思想转变的故事,剧中没有刻意拔高的“英雄形象”,也没有回避劳动的艰辛与思想斗争的曲折,而是通过银环与栓保的爱情、银环与栓保娘的婆媳互动、银环与农村伙伴的友谊等鲜活情节,展现了青年一代在劳动中的成长,以及农村生活的质朴与温暖,这种“接地气”的创作理念,让《朝阳沟》一经上演便引发强烈共鸣,成为那个时代文艺创作的标杆。

随着电视媒体的普及,1982年,河南电视台联合中央电视台对《朝阳沟》进行了舞台实况录制,由魏云、王善朴、高玉秋、柳兰芳等原班舞台主力担纲主演,这一版本并非简单的舞台录像,而是在保留原作精髓的基础上,充分运用电视语言对舞台艺术进行二次创作,实现了传统戏曲与现代媒介的有机融合,录制团队注重细节呈现:朝阳沟的梯田、窑洞、老槐树等布景,均采用实景与写意布景结合的方式,既保留了河南农村的地域特色,又符合戏曲舞台的审美规律;演员的服饰道具也力求真实,银环的的确良衬衫、栓保的粗布衣裳,都还原了50年代末农村青年的穿着风貌,更重要的是,央视版通过多机位拍摄和镜头切换,突破了传统舞台“一桌二椅”的局限,让观众既能欣赏演员全身的表演身段,又能通过特写镜头捕捉到人物细腻的表情变化——如银环第一次拿起锄头时的笨拙,栓保看到银环手磨出血时的心疼,栓保娘得知女儿要下乡时的欲言又止,这些细节让舞台人物更加立体可感,增强了戏剧的感染力。

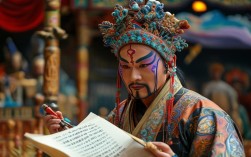

唱腔是豫剧的灵魂,央视版《朝阳沟》在唱腔设计上既保留了豫剧传统声腔的韵味,又结合现代戏的特点进行了创新,银环的唱段以“祥符调”为基础,旋律婉转细腻,真假声转换自然,如《朝阳沟好地方名不虚传》中,“清凌凌的水来蓝个莹莹的天,小河旁想起了三年前”,通过轻快的节奏和明亮的音色,将银环初到农村时的喜悦与憧憬表现得淋漓尽致;栓保的唱段则多用“豫东调”,高亢明快,吐字铿锵,如《咱两个在学校三年整》中,“你我同窗情谊深,好比亲兄和亲妹”,朴实的唱词和有力的节奏,塑造出朴实憨厚的农村青年形象,剧中“亲家母对唱”更是脍炙人口的经典段落,栓保娘(高玉秋饰)与银环娘(柳兰芳饰)通过一问一答、一唱一和,将农村妇女的爽朗、风趣和淳朴展现得活灵活现,“亲家母你坐下,咱们说说知心话”的唱词,至今仍被传唱不衰,这些唱段既符合人物身份,又推动剧情发展,成为“戏歌结合”的典范。

演员的表演是央视版《朝阳沟》成功的关键,魏云饰演的银环,从最初的“娇小姐”到后来的“铁姑娘”,通过眼神、动作的细腻变化,完成了人物弧光的塑造:初到朝阳沟时,她面对陌生环境的拘谨,看到山野风光的新奇,面对劳动时的退缩,都通过微微蹙起的眉头、下意识攥紧的衣角等细节展现;而当她在劳动中逐渐成长,学会锄地、挑水,甚至为村民治病时,眼神中多了坚定与自信,唱腔中也多了力量感,王善朴饰演的栓保,则用醇厚的唱腔和质朴的表演,展现了农村青年的担当与真诚:他对银环的关爱,对母亲的孝顺,对家乡的热爱,都融入在每一个唱腔和每一个动作中,高玉秋、柳兰芳等配角也各具特色,她们的表演没有“主角光环”,却让朝阳沟的“群像”栩栩如生,仿佛观众身边真实的农村邻里。

央视版《朝阳沟》的社会影响远超一部普通戏曲作品,1982年播出后,迅速在全国范围内引起轰动,收视率居高不下,成为当年电视荧屏的“爆款”,许多观众通过这部剧第一次了解豫剧,甚至因此爱上这门艺术;更有人受剧情影响,主动报名到农村插队,践行“扎根农村干革命”的精神,据不完全统计,该剧在80年代重播次数超过百次,成为名副其实的“荧屏经典”,更重要的是,它超越了娱乐功能,成为一代人的精神符号:对于经历过知青时代的人来说,它是青春的记忆;对于年轻观众来说,它是了解历史的窗口;对于文艺工作者来说,它是现代戏创作的标杆——它证明了,戏曲艺术只要扎根生活、贴近人民,就能跨越时代,引发共鸣。

在文化价值层面,央视版《朝阳沟》的意义在于实现了“传统戏曲的现代化转型”,它打破了戏曲只能演“帝王将相、才子佳人”的偏见,证明了现代题材同样可以用戏曲形式表达;它将豫剧的高亢激越与现代青年的情感世界结合,让古老的唱腔焕发出新的生命力;它通过电视媒介的传播,让地方戏曲走向全国,甚至走向世界,成为中国文化对外交流的重要载体,时至今日,当《朝阳沟》的唱段响起,依然能唤起观众的共鸣,这不仅因为艺术的魅力,更因为它承载着一个时代的精神记忆——关于理想、关于奋斗、关于成长,关于劳动最光荣的朴素真理。

| 央视版《朝阳沟》核心信息概览 | |

|---|---|

| 录制时间 | 1982年 |

| 出品单位 | 河南电视台、中央电视台 |

| 主演 | 魏云(饰银环)、王善朴(饰栓保)、高玉秋(饰栓保娘)、柳兰芳(饰银环娘) |

| 经典唱段 | 《朝阳沟好地方名不虚传》《咱两个在学校三年整》《亲家母对唱》 |

| 艺术特色 | 唱腔创新(传统声腔与现代情感结合)、表演细腻(人物心理刻画精准)、电视化呈现(镜头语言增强叙事层次) |

| 文化价值 | 时代精神写照、豫剧现代戏标杆、集体记忆符号 |

相关问答FAQs

问题1:央视版《朝阳沟》与其他版本(如1958年舞台版、1990年代新版)相比,有哪些独特之处?

解答:央视版(1982年)的独特性在于其“电视化转译”的成功,与1958年原舞台版相比,它突破了舞台的时空限制,通过镜头语言(如特写、多机位切换)增强了叙事的细腻度,让观众能更直观地捕捉人物微表情和细节动作;与1990年代新版相比,央视版保留了原班人马的“舞台本真感”,演员的表演更贴近早期现代戏的质朴风格,未过度追求华丽包装,这种“原汁原味”反而成为其打动观众的关键,央视版的音效和画面质感在当时属于领先水平,为戏曲电视化提供了范本。

问题2:《朝阳沟》为何能跨越时代,至今仍被观众喜爱?央视版在其中起到了什么作用?

解答:《朝阳沟》的生命力源于其“永恒主题”:青年成长、劳动价值、城乡差异与融合,这些话题在不同时代都能引发共鸣,剧中银环从“娇气”到“坚韧”的转变,本质上是青年人适应社会、寻找自我价值的缩影,这种成长叙事具有普世性,央视版的作用在于通过电视媒介将其传播范围扩大到全国,让更多非豫剧受众接触到这部作品;其精良的制作(如真实的地域风貌、细腻的表演)和真挚的情感表达,让剧中“银环下乡”“亲家母对唱”等片段成为文化符号,通过重播和经典戏曲选段的传播,持续影响着新一代观众,实现“老戏新看”。