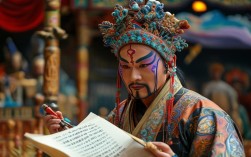

《山村风流汉》作为豫剧现代戏的经典剧目,自首演以来便以其鲜活的人物塑造、浓郁的乡土气息和深刻的时代内涵,成为舞台上经久不衰的佳作,该剧以中原大地一个普通山村为背景,讲述了主人公李二牛带领村民摆脱贫困、追求幸福生活的故事,通过“风流”二字的多重解读,塑造了一位既充满乡土智慧又饱含家国情怀的当代农民形象,展现了改革开放以来农村的巨大变迁和农民精神世界的升华。

剧情围绕李二牛的“风流”展开,这里的“风流”并非传统意义上的轻浮,而是对生活的热爱、对创新的执着和对乡亲的责任,李二牛曾是村里的“能人”,年轻时因敢想敢干闹出不少“笑话”,被老一辈视为“不务正业”,却在新时期乡村振兴的浪潮中,凭借对市场的敏锐洞察和对乡土的深情,带领村民发展特色种植、乡村旅游,他与守旧派村长张老倔的冲突、与青梅竹马王秀莲的情感纠葛、与返乡青年大学生的理念碰撞,共同构成了戏剧的核心矛盾,剧中既有“二牛盖大棚”“直播卖山货”等充满时代感的喜剧桥段,也有“深夜算账”“雨中护苗”等感人至深的情节,在笑声与泪水中,勾勒出中国农民从“求温饱”到“盼振兴”的奋斗轨迹。

在艺术呈现上,该剧充分保留了豫剧高亢激昂、质朴厚重的特色,同时融入现代舞台元素,实现了传统与创新的有机融合,唱腔设计上,李二牛的核心唱段《我是山里风流汉》以豫剧“豫东调”为基础,融入流行音乐节奏,既有“穿大云”“嗨嗨腔”的传统韵味,又充满昂扬向上的时代气息,成为观众广为传唱的经典,表演风格上,演员们注重生活化与程式化的结合,比如李二牛“扛着锄头哼小曲”的台步,既保留了戏曲的“圆场”功底,又模仿了农民劳作的真实姿态;王秀莲“纺线”的身段,则将传统戏曲“水袖功”与农村生活场景巧妙结合,细腻展现了人物内心,舞台美术上,通过旋转舞台、多媒体投影等技术,实现了“四季轮回”“昼夜交替”的场景切换,让观众在视觉上沉浸于山村的田园风光。

剧中的人物塑造更是别具匠心,每个人物都带着泥土的芬芳,真实可感,主人公李二牛是“新时代农民”的缩影,他既有“风流倜傥”的洒脱,又有“一根筋”的执着;既懂市场规则,又守乡土情义,他的“风流”是对生活的热情,是对创新的勇气,更是对乡亲的责任,村长张老倔代表老一辈农民的保守与淳朴,他与李二牛的冲突,本质上是新旧观念的碰撞,最终在李二牛的感召下实现思想转变,返乡大学生刘小芳则为山村注入了知识的力量,她与李二牛的“理念之争”,展现了传统农业与现代科技的融合之路,这些人物共同构成了鲜活的农村群像,让观众在故事中看到自己,看到时代。

《山村风流汉》的成功,不仅在于其艺术上的精湛,更在于其对时代脉搏的精准把握,它以小见大,通过一个山村的故事,折射出中国农村在改革开放中的巨变,展现了农民从“被时代裹挟”到“主动拥抱时代”的精神觉醒,剧中“土地不懒,人就富不起来”“守着老黄牛走不出新路”等台词,既是朴素的生活哲理,也是深刻的时代启示,在乡村振兴战略深入实施的今天,该剧所传递的奋斗精神、创新意识和家国情怀,依然具有强烈的现实意义。

相关问答FAQs

Q1:《山村风流汉》中的“风流汉”李二牛,与传统戏曲中的“风流才子”形象有何不同?

A1:传统戏曲中的“风流才子”多指才情横溢、放浪不羁的书生形象,如《西厢记》的张生,其“风流”侧重于情感的多姿与个性的张扬;而《山村风流汉》中的李二牛是新时代农民,他的“风流”更多体现在对生活的热爱、对创新的执着和对乡亲的责任上,他既有泥土气息的质朴,又有市场经济的头脑,其“风流”是扎根乡土的实干精神,是带领村民共同富裕的担当,与传统“才子”的个体情感释放截然不同,更具时代性和现实意义。

Q2:豫剧现代戏《山村风流汉》在传承传统艺术方面有哪些创新做法?

A2:该剧在传承豫剧传统艺术的同时,进行了多维度创新:一是唱腔设计上,在保留“豫东调”“豫西调”等基本板式的基础上,融入流行音乐、摇滚节奏等元素,使唱段更贴近年轻观众审美,如核心唱段《我是山里风流汉》就采用了“戏歌”结合的方式;二是表演形式上,打破传统戏曲“一桌二椅”的简约布景,引入旋转舞台、LED屏等现代舞台技术,增强场景的沉浸感和视觉冲击力;三是题材内容上,聚焦乡村振兴、返乡创业等现实主题,将农村生活的真实细节(如直播带货、合作社经营)融入剧情,让传统戏曲与当代生活同频共振,实现了“老戏骨”与“新血液”的融合。